�@�I�[�f�B�I���[���ɂ͉��������肷�鑽���̃p�����[�^������܂����A���y��

�N���A�ɖ炷���߂̊�{�v�f�͂������̓�B

�P�D���E�ǁE�V�䂪�U�����Ă܂��U�炷�U�����̗ʂ����Ȃ����ƁB

�Q�D�t���b�^�[�G�R�[�̗ʂ����Ȃ����ƁB

�@�y�퉉�t�҂̃I�[�f�B�I���[���≹�y������s���X�^�W�I�ł���A�O�ڂ̗v�f�Ƃ��āA

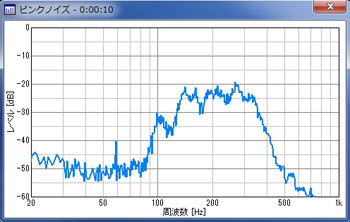

�@��ݔg�������̒��̓`�������̓ʉ������Ȃ����Ɓi���ɏ����������̏ꍇ�j�B�������܂��B���R�͉��L�\�̎��g�����������ꂽ��A�������ɂ����Ȃ����肷�邩��ŁA�C�R���C�U���g�����y����ł͑傫�ȏ�Q�v���ł��B

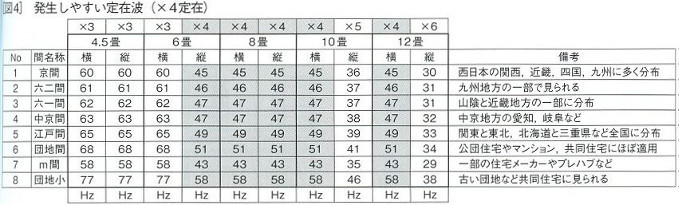

�������ւ̉e�����傫����{��ݔg�̎��g�� 29�`77Hz/12�`4.5�@MJ 2014.04 �O�c�ӈ�Y

�@�A���R���g���o�X�̊���\�̐��l�Əd�Ȃ����Ƃ��Ă��{���܂œ����e������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��Ɣ{�����琬��y��̉������S�ɏ�������͂��܂���B

�@���y�ӏܗp�̃I�[�f�B�I���[���ł���Β�ݔg����߂��i��ݔg�p�l���FSTW1500�̐ݒu�j�ŕK�v�\���Ȓ��������������܂��B

�@���݂ɁA24��̍L��������A12��̕\�ɂ��鉡51Hz��34Hz�A�c34Hz��26Hz�ɒቺ���A��ݔg�̉e���������ł���ш�ɃV�t�g���܂��B

�@�܂���L�\�ɂ͍����i�V��`���j�����̒�ݔg�̎��g�����܂܂�Ă��܂���B��ݔg�ɂ�鉹�����̉e�����ł��傫���ʒu���㉺�̐^�Ȃ̂ŁA�c�n�ȂǓV�䂪�Ⴂ�����ł̓\�t�@�[�ȂǍ��ʂ����ݍ��ވ֎q�ɂ��Ď��̍��������ɋ߂Â���ƒ�ݔg�ɂ��ቹ�s�����ŏ����ɂł��܂��B�ߓV��ł���ΓV�䂪�������Ƀ��X�j���O�|�C���g��݂���A�^���牓������̂Œቹ�s�����h���܂��B

�@���E�̕ǂ��瓙�����̐^�A�㉺�i�V��/���j�̐^�A�̂悤�ɁA���X�j���O�|�C���g�ɐ^����d�Ȃ�ƒቹ�������鉹�悪�L���Ȃ�A�ቹ�s���������ɕ\��܂��B

�@�ቹ�s�����������Ȃ�A���������g���ɂ��Č��̕ǂɃ��X�j���O�|�C���g���ߕt���܂��傤�A��ݔg�̉e���ŕǍۂ͒ቹ����������G���A�ł��B

�@����ł��ቹ�s�������������P����Ȃ���A�傫�ȕǑS�̂���̂ƂȂ���100Hz�ȉ��ŐU�������Ƃ��ɔ�������A���U����̉����k�P�̉\�����^���K�v������܂��B�������ǂ��̏ꏊ�ł�����̉���̉��������Ƃ�Ȃ��Ȃ�܂��B

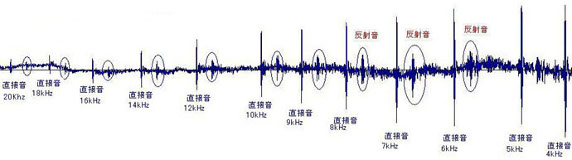

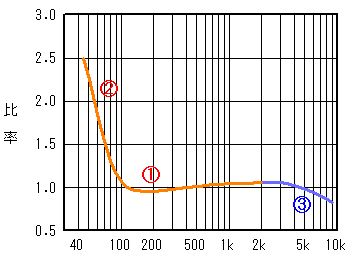

�@���̏Ǐ�̕����Ŏc�����Ԃ𑪒肵���g�������̃O���t��`���ƁA�m�[�}���ȕ����ł���Β��Ɍ������Ċ��炩�ɏ㏸�𑱂���͂��̎c�����ԂɁA�㏸�J�[�u�̐܂�Ȃ��肪�������܂��B

�@���Œቹ�s���������A����Ő܂�Ȃ��肪��������A�ቹ�s���̌����͒�ݔg�ł͂Ȃ��A100Hz�ȉ��ɔ��������ǐU���������Ɣ��肵�܂��B

���c�����Ԃ̎��g�������̓�����

|

|

�c�����Ԃ̎��g��������100Hz�ȉ��ɕs���R�Ȑ܂�Ȃ��肪����镔���́A�܂�Ȃ���O��ɉ���k�P����������B

10����1�`2���̔������Ⴊ����̂ŁA�ʍ���݂��ĉ�����܂��B |

�@��ݔg�����������Ŕ������郊�X�j���O�|�C���g�̒ቹ�s���́A��������������Ă݂�Α��̏ꏊ�ŕK���㏸���܂��B

�@ |

�@�ቹ�̉�������ƁA�Z��̍��̕ǔꖇ�X��150�`200Hz�𒆐S�ɐU�����܂��B�������x������Ȃ��̂ŕǖʑS�̂���̂ƂȂ��Ă�100Hz�ȉ��ŐU�����܂��B

�@���̐U���������x���đ傫���Ƃ��A�ቹ�y��Ƀu�[�~�[�Ȃ���銴���ڗ��悤�ɂȂ�A�x�[�X��o�X�h���������炵�Ȃ��R�����ĉ��y�ɂƂ��ĂȂɂ�����Ȗ��������킬�������̂ł��B�{�[�J�������ڂ�ȘȂ܂��ƂȂ��ĐS�ɐ��ݓn��P���������܂��B

�@���݂̕��������t�H�[���ŃI�[�f�B�I��p���[���ɂ���̂ł���A��L��̗v�f���\�Ȍ��茸��悤�ɁA���\���E���ށA�Ǎ\���E�ǍށA�V��\���E�V��ނ̕ύX���s���ĐU�������������Ă��܂��ŗǂ̌��ʂ������܂����A�n�[�h�������߂��Ď��s�Ɉڂ���P�[�X�͌�����ł��傤�B

��STWF1500�@STW1500�@SVE1200�@�~�b�h�o�X�̗]���ȋ������z�����遄

�@ �@

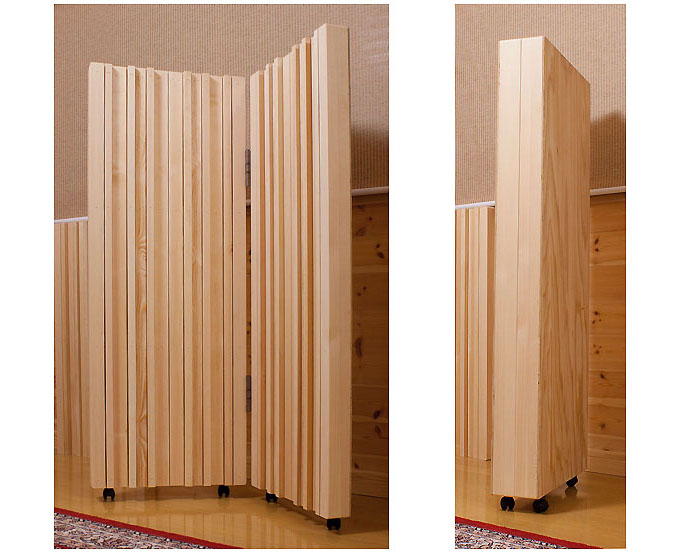

�@�����ő�Ă������p�l���ɂ��~�b�h�o�X�̋z���ł��BSV�p�l����STW�p�l����ݒu���ĐU�������z��������@�ŁA�U���̋����ɉ����Đݒu���ʂ�K����������t�H�[���ɕC�G������ʂ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ቹ�y�킪�N���A�ɂȂ�A���t�X�e�[�W�̊y��̘Ȃ܂������ʂ���قǂ̓����x�����܂��B

�@�t���b�^�[�����x���đ傫���ƁA�y���{�[�J���ɁA���Ɏh���鑛��������A����߂����t���Z���A������肭�낰��͂��̉������j��ĉ��y�ӏ܂��牓�����錴�������܂��B

�@�t���b�^�[�G�R�[�͕��s�ǂ�����ƕK���������܂��B���s�ǂ��Ȃ������t�H�[�����x�X�g�̑�ł����A�n�[�h�����������{��͂킸���ł��B

�@��ẮA�n���h�N���b�v�Ńt���b�^�[�������|�C���g��T���o���A�^�I����T�V���c���Ԃ牺����s���|�C���g�z���ł��B�s���|�C���g�Ȃ�z���̕��Q�ł��鉹�y�̖������̌������ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�t���b�^�[�G���A���L���A���[���J�[�e���Ȃǂŋz������ꍇ�ł��A�J�[�e��������菭�������ʒu���牺���A�����ʒu�̃t���b�^�[�͋��e���������������ƃt���b�^�[�̃g���[�h�I�t�̃o�����X�����₷���ł��傤�B

�@�ቹ�y�킪�N���A�Ɏp���������Ȃ�A���͉��y���y�����炷�藧�Ăł��B

�@�y��̔�����360�x�����ɉ��𑗂�o�����w�����n���������߁A�X�s�[�J�[�̔����͑O���Ɍ������ĉ��𑗂�o���P��w�����n���命���ł��B

�@�Ⴆ�q�g�̐��i�{�[�J���j�͑O���Ɍ������ĉ��𑗂�o���P��w�����ł��B���̐��w�����̃X�s�[�J�[�ōĐ�����ƁA�������钴���A���ȃ{�[�J���ɂȂ�܂��B�s���R���H�@����Ȃ��Ƃ͂���܂���A�������郊�A���e�B�[���ƂĂ��S�n�悭�u���Ȃ̂ł��B

�@�܂薳�w�����n�������y��ނ̒��ɒP��w�����̊y���{�[�J�����������Ă����Ƃ��Ă��A�����̂��ׂĂw�����X�s�[�J�[�ōČ�����������y�������K�ɂȂ�̂ł��B

�@���y�Đ��p�̃z�[���X�s�[�J�[���A���b�p�^�̋��w��������}���`�Z�����Ȃǂ�

�L�w�����ɔ��W�������j�Ƃ���v���܂��B

�@�}�X�^�[������CD������ߒ��ő����Ȃ�Ƃ������鐶�X�����̕����ɂ��Ȃ�܂��B

�@���w���̉���́A�X�s�[�J�[����̕ǖʂɔ��ˌn�̒����p�l����u���A�����g�U���ˉ��̒�����������ă��A�ƃt�����g�̃G�l���M�[�o�����X���ߎ�������Ύ����ł��܂��B�t�����g�ƃ��A�̎��g�������𑵂���̂ł��B

�@�d�����ʂ���̋��ʔ��˂͋������o���ĉ������{�P�Ă��܂��̂ŁA���������̊g�U���˂ł��邱�Ƃ��K�v�����ł��B

�@�g�U���ˉ��͒�ʂ̏��������Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�[������o���O���̉��݂̂Ŋy���������܂�A�X�s�[�J�[�V�X�e���{���̒�ʓ����͕���܂���B

�@�X�s�[�J�[�O���̉��ƁA�����p�l������̌���̉��̂����Ƃ����ʼn�����d�グ��A���̃X�e�[�W�̃O���[�u�����h���Ȃ܂��L���ȃT�E���h�X�e�[�W���Č�����܂��B

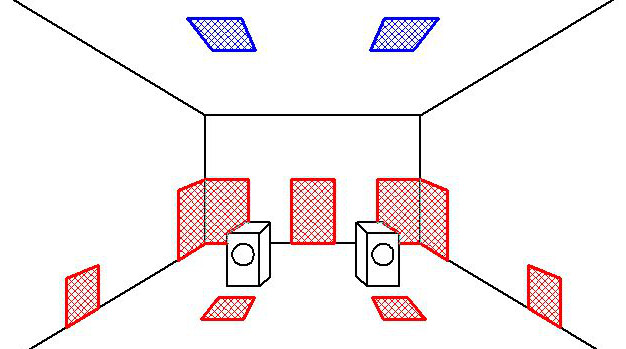

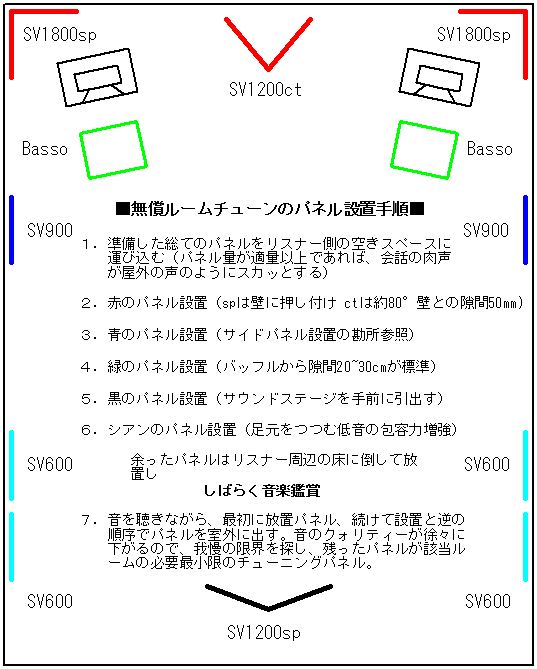

�@���[���`���[����̊�����ɂ� 1800spx2, Wasin1200x1�i�܂���1200ctx1�j�̓����ݒu���K�{�̏����ł��B������ 900side,

Basso, 1200rear, 600side �������邱�ƂŃT�E���h�X�e�[�W���[�����܂��B

��SVE1800sp�AWasin1200�ASVE1800sp���@�u�[�~���O�p�l���ݒu�菇

�@�x�[�X��o�X�h�����̑N�x���Ⴏ���STW1500��ݒu���Ă��������B

��STWF1500�ASTW1500��

�t�����g���p�{�[�h�̕ǖʂł���A�V���i�iH19.07�V�����j��SVE1800�i�u�[�~���O�z���j���t�����g�ɒu���ƃT�E���h�X�e�[�W�̓����x���i�i�Ɍ��サ�܂��B

|

|

�@Wasin�̍��E�ɒu���iSV1200���Ԃ��Ɠ����Ƃ���j

|

|

��SVE�p�l���̃~�b�h�o�X�z��������

��SVE�p�l���̐����g�U���˓�����

��STW�p�l���̒��z��������

�@�����p�l���̏ڍׂ��u���[���`���[�j���O�O��𖾁v�Q��

|

�@���t�H�[���͂����k����������H���X�ւ̏��Ȃǂ������܂��B�n��͌����܂����A�v�A�ēA�Ǝ҂���̂��Љ�Ȃǂ��������܂��B

�@�ȈՎ��{�̓v���C�x�[�g�`���[�j���O�������p����������A�\���Ȏ��Ԃ������Ē������s���K�Ȃ���Ă��������܂��B

�@�O���X�[�����d�l�ǂ���ɕǗ��Ƀt���b�Ɠ���A�p�{�[�h�⍇�ŕǖʂ��d�グ��ƁA�ቹ�y��̉����ɋ�����Ȃ����p�{�[�h�⍇��125�`250Hz�i�~�b�h�o�X�j�ŐU�����A���̐U���������y���t�ɍ����肱�ޕ����ɂȂ�܂��B

�@�u���[�L�������ǐU���́A�����̋�Ԃɂ��c��������I����Ă��U������~�܂��A��������̎c�����Ԃ������Ȃ�܂��B���ꂪ�u�[�~���O�̌����̂قڑS�Ăł��B�c�����Ԃ̎��g���������v������Ɓ��O���t�P���̇@�̐���オ��ɂȂ��Ďp��\���܂��B

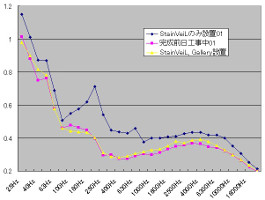

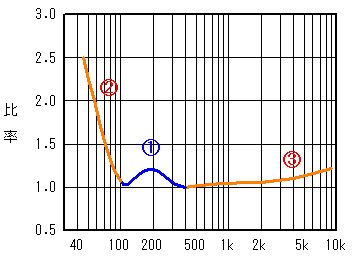

���O���t 1���@�c�����Ԃ̎��g�������@�~�b�h�o�X������オ��

�@�K�������ŗL�̎c�����̒��Ń~�b�h�o�X�ш�̎c�����Ԃ́��O���t�Q���̇@�̂悤�Ɏ�Z���߂��I�[�f�B�I�Đ��ɂ͍D�s���Ȃ̂ŁA�U�����o�Ă��܂�����U�����Ǝc�������ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��ċz�����Ă��܂��u�[�~���O�����������ނ��Ƃ��o����B

�@�܂�u�[�~���O�ɑ�\�����~�b�h�o�X�ш�̕s��́A���������Ƃ��̔���p�ʼn������������Ȃ�悤�ȃg���[�h�I�t���C�������ƂȂ��ɉ��P���邱�Ƃ��\�ł��B

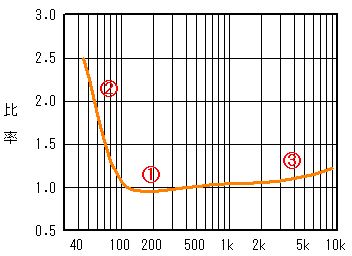

���O���t 2���@�c�����Ԃ̎��g������

�@���O���t�R����SV�p�l���̃~�b�h�o�X�z�������B���̒����p�l�����u�[�~���O�̋����Ɍ������������I�[�f�B�I���[���Ɏ������ނƁi�ݒu�ꏊ�͉����ł��ǂ��j�u�[�~���O����������܂��B

�@SV�p�l���͒�������̐����g�U���˓��������������Ă���̂ŁA�������p�l�����w��ʒu�ɔz�u����A���t���̊g����≜�s�����Č�����闧�̓I�ȃT�E���h�X�e�[�W�����܂��B

���O���t�R���@SV�p�l���̃~�b�h�o�X�z��������

�@���O���t�Q���̇B�̂悤�ɍ�����̎c�����Ԃ�����߂ł���ƁA���g���̂��閧�x�̍����A���T���u���ł���Ȃ���u���ȉ𑜓x���ĐZ���͈��鉹�y�ӏ܂��y���ނ��Ƃ��ł���ƕ������Ă��܂��B

�@�������Ȃ���L�t���̖������ɒ��菄�点��P���\���̕����ł͂��̓����ɂ͂Ȃ炸�A�ǖʂ̏㕔�ƓV��ɍ���݂̂̊g�U���ˍ\���������Ď������܂��B

�@�n���Ċ����̕����𗘗p�����I�[�f�B�I���[���ł͑S�Ă̕��������O���t�S���̇B�̍��扺����̓����������܂��B

���O���t 4���@�c�����Ԃ̎��g������

�@���̒�������̎c�����s���͐₦�ԂȂ����y�𗁂т����Ƃ����~�����ނ������Ă��܂����炢�̉e���͂����̂ł����A��U�o���オ���Ă��܂��������̎c�����Ԃ����邱�Ƃ͕��������炢�̊o�傪�Ȃ��Ǝ��s�s�\�ł��傤�B

�@�Ƃ���Œ�������̎c����������Ȃ����Ƃɂ���������O���[�u���̕s���́A�����ш�̏������ˉ��𑝂₷���Ƃʼn�������邱�Ƃ��������Ă��܂��B

�@�A�����₵�߂���ƃg���l���T�E���h�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���Ȃ����ˉ��ő傫�ȃC���p�N�g��������|�C���g��I������m�����s���ŁA���}�P�������̃|�C���g�̈ꗗ�B�����ꎟ���˂̃|�C���g�Əd�Ȃ�܂��B

���}�P���@�ꎟ���˃G���A

![�]���ȋ����̋z��](logo17.gif)

�@�R���T�[�g�z�[���̐v�҂������c�����Ԃ��m�ۂ��悤�Ǝc��2�b���f����悤�ɁA�z���͈�ʂɉ��y�ӏ܂ɂƂ��ă}�C�i�X�ɍ�p���܂��B��������Ԃ̍L���Ɍ��肪����I�[�f�B�I���[���ł́A�z�����v���X�ɍ�p����ш悪����܂��B

�@�������z���̂������̓T�E���h�X�e�[�W�̉A�e��������̌������̂ŁA���Ȃ����ˉ������ʓI�ɉ����邱�Ƃ����y�̐Z���͂����߂�e�N�j�b�N�ł���̂Ɠ��l�A���Ȃ��z���ōő�̃v���X���ʂ�������|�C���g��I�肷��m�����D�u�Ɩ苿���T�E���h�����グ���|����ɂȂ�܂��B�����Ă��̋z���|�C���g�����}�P���̈ꎟ���˂̃G���A�Əd�Ȃ�܂��B

�@�n���Ē���������g�U���˂�������ƁA�~�b�h�o�X���z����������̓�����˔����������p�l�������}�P���Ŏ������G���A�ɔz�u����A�������A���T���u�����������A���X�܂Ō��n���铧���x�������ɒB���ł���̂ł��B

�@���}2������������̐����g�U���˂ƃ~�b�h�o�X�̋z�������˔�����SV�p�l���̐ݒu�菇�ł��B

��SV�p�l����

���} 2���@�����p�l���̎g����

�@��L�U�ӏ��̒��ōł��h���X�e�B�b�N�ɉ�������P����|�C���g���X�s�[�J�[����̍��E�̃R�[�i�[�Ȃ̂ŁA���y�ɓ����ł��Ȃ��Đ����̕s���A�������肵���u�[�~���O�ɔY�܂��ꂽ�Ȃ�A�������Ȃ�SV1800sp�̐ݒu���������Ă��������B

�@�u�[�~���O���������Ċy��̉��ɃL�����������A�Đ�����ɎO�����̉��s���Ɗg����E�����x��������āA�{�[�J���ɂ͖��m�ȃ����f�B�E���C���Ƃ��̘Ȃ܂��A�o�b�L���O�̊y��ɂ��t�҂̊�����������Ȃ܂���������܂��B�I�[�f�B�I���[���̒����͂܂������������ł��B

�@�ǓV��Ƃ���15mm���̃p�C���W���ނɂ����Ƃ���A�������̂̋����͈����Ȃ����̂̋������������߂��A��ʂ��U���ŁA�����̑����|�b�v�X�Ȃǂ��Ə������X��������������܂��B

�@���ƌ����āA�����߂ł��z���ނ�ݒu����ƁA���炩�ɂ�����(������)�f�b�h�X�|�b�g�������Ă��܂��A����̍L����Ɉ�a�����o���܂��B

�@�܂��A�����\�[�X�̓{�[�J������̃|�b�v�X���قƂ�ǂł����A�x�[�X��o�X�h���ȂǗʊ��I�ɂ͏\���Ȃ��̂̃L�b�`����Ȃ��l�ȁA������J�b�R�悳������܂���B

�@����ASALOGIC����̃p�l���ɒ��킵�悤�Ǝv���܂����A���̊��ɂ����āA��n�߂Ƃ��ẴZ�b�g�͒������e�Ŗ��Ȃ��ł��傤���B

�@�h���F: �J���[���X, �W���C���g��: �Ȃ��@StainVeiL1300ct x 1

�@�h���F: �J���[���X, �W���C���g��: �Ȃ��@StainVeiL1800sp x 2

�@�h���F: �N���A�E�z���C�g���[�v���@�M�������[�o�b�\ 2���g x 1 |

�@���L�������g�U�p�l���̐ݒu�����ł��B

���P�D�X�s�[�J�[�p�l���@�@���Q�D�Z���^�[�p�l���@�@���R�D�T�C�h�p�l���@�@���S�D�o�b�\�@���T�D���A�p�l���i���X�i�[�̌�낪�z�����ł���ΕK�{�j�@�@���U�D���X�i�[���E�̃p�l���i�ቹ�̕�e�͂��~�����Ƃ��j

�@�T�C�h�p�l�������ăo�b�\�̂����������̂ŁA�f���p�́��T�C�h�p�l�����Ɓ����A�p�l���������i�ƈꏏ�ɂ��͂����邱�Ƃɂ��܂����B

|

�@�p�l����ݒu���Ă��瑁1�T�Ԃ��o���܂����B

�@��N�A�����̃��t�H�[�������Ĉȗ��A

�@����ʊ����U���B

�@���������͈̂����Ȃ����������ŁA�z���ނ��g���t�ɂ��̑��݂��ڗ����Ă��܂��B

�@���ቹ�̈ꕔ���傫��������B����䂦�A�x�[�X��o�X�h�����C�����悭���܂�Ȃ��B

�@�Ƃ������ۂɔY�܂���A�������̃��[���`���[�����i�������Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ȃ`���[�j���O���ł����A������܂˂��Ă��܂����B

�@���̃��t�H�[���͎��s�������̂��ȁA�ƍ��ׂƂ��Ȃ���A�Ō�̍ԂƂ��ăT�[���W�b�N����̃p�l�����B�Ƃ����o�܂ł����B

�@���J�ɐ��삳�ꂽ���Ƃ��W�[���Ƌ��ɓ`����Ă���������p�l�����������߂Ă���

�@�����Z�b�e�B���O�B

�@���o���̏u�ԁA���ׂĂ̔Y�݂���u�ɂ��ď�������܂����B

�@����͑z���ȏ�ɗǂ��Ƃ������x���ł͂Ȃ��A�z���ł��Ȃ������f���炵���ł��B

�@�x�[�X�̉��������ĂŃL�������サ�܂����A�����������[�݂������Ĉ��芴���Q�ł��B

�@�����߂����A�f�b�h�߂����A��ϋC���̂悢��Ԃ̒��ŁA�e�y��̓s���|�C���g�ɒ�ʂ����܂�A�����������I�ȗ��������ƂĂ����A���ŁA�A�A�Ƃ����܂������������ŁA

�@�Ƃɂ����A�ǂ̉��y���Ă��C�����ǂ��̂ł��B

�@���܂ł����y���Ă������āA ��X�����C���ɂȂ��Ă��܂�(��)

�@�����Ƒ�����������悩�����I

�@�������y�ӏ܂���s���Ă��܂��A�Z�b�e�B���O�Ƃ��Ă̓��t�ȏ�Ԃł����A�t���[�X�^���f�B���O�Ƃ����̂ł��傤���A1800sp���̃R�[�i�[�܂ʼn��������A90�x���킸���ɊJ������Ԃ����̂Ƃ���D�݂ł��B

�@1300ct�̊J���p�͏����߂ŁA�M�������[�o�b�\�͒�ʒu�B

�@���肵��900�̃p�l���́A�X�s�[�J�[�o�b�t���ʂƖʈ�ŁA���X�i�[���֏o���Ă��܂��B�܂�600�~2�̓��X�j���O�`�F�A���40cm�̏��ɁA�J���p�傫�߂Őݒu���Ă��܂��B

�@���肵���v4���̃p�l���͂��͂�A�͂������Ƃ��ł��܂���B

�@�X�s�[�J�[���烊�X�i�[�܂ł̋�Ԃɂ��S�n�ǂ����ꂪ�L����A����ɒ�ʊ��ƒ��� ���ēx�����サ�܂��B

�@���Ȃ݂ɁA���X�j���O�`�F�A�̌��ɐݒu����p�l���ɁA�L���X�^�[��t���Ă������������͂ł��܂����H�@���i�͏��ŋ��ɂ��܂��Ă����A���y���Ƃ������A��ʒu�ɐݒu�ł���Η��z�ł��B

�@�p�l���\���Ƃ��ẮA���̏�Ԃŏ\���ɍK���������܂����A����Ƀp�l���𑝂₷���ƂŁA�����ƍ��݂�����̂��ȁA�ȂǂƗ~���o�Ă��܂��܂��B

�@�X�s�[�J�[�T�C�h�p��SV900�p�l��(�ȉ��T�C�h�p�l��)��

�@���X�i�[����p��SV1200SP�p�l��(�ȉ����A�p�l��)�A�����ɓ������܂����B

�@�uSP���R�[�i�[�p�l���{�Z���^�[�p�l���{�o�b�\�v�ɃT�C�h�p�l���ƃ��A�p�l�����lj�����邱�ƂŁASP�ƃ��X�i�[�܂ł̋�ԁA�����āA���X�i�[�̌���ɂ܂Łi�܂�360���j�����Ԃ��L����悤�ɂȂ�܂����B

�i����A�I�[�f�B�I���[���̌��ɑ����f�b�h�ȕ������A�����e�����Ă��邱�Ƃ���������ɂȂ�܂����B�j

�@�p�l���̊g�U�𗘗p��������`���Ƃ����ƁA�����̕s���R�������邩�ȁA�Ǝv���Ă����̂ł����A�������ŕ�ݍ��܂�Ă��闧�̓I�ȉ����ԁA�����Ė��ĂŎ����I�Ȓ�ʊ��́A�s���R���̌��Ђ��Ȃ��A������Ƃ���͕M��ɐs�������������A���ŐS�n�悢��ԕ\���ł���܂��B

�@�S�n�悭������̂͋�ԕ\�������łȂ��A�������ă_�u���Ă�����悪�A�����オ�肪�����Ȃ�A�A�^�b�N����c�̂����ԂŃ��[�G���h�܂ŐL�т�悤�ɂȂ������Ƃ��������܂��B

�@�ǂ̃W�������̉��y�ł��낤���Ȃ��A���肵���T�E���h�ł��B

�@�Ȃɂ��]�_�I�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���܂͑��X�A���y�����Ƃɖv���ł��Ă��܂��B���ɑ��ẴX�g���X�������A���A���ȃT�E���h�́A�K�R�I�ɋC��������Ă��܂��ˁB

�@�Q�鎞�Ԃ������Ă���ƁA�Ȃ�Ƃ����c�ɂ����A�A���v�̓����������X�ł��B

�@���̂��т͑f���炵���I�[�f�B�I�E���y���C�t����Ă������������c����Ɋ��ӂ��܂��B�������ʂւ����ł̍ہA�����Ԃ�����܂����琥������肢��������Ǝv���܂��B

�@���A�p�l���́A���y���Ȃ����ɕЕt������悤�A�����������S�����L���X�^�[�����t���܂����B�������J���Ď��t�����Ƃ���A�����ꂽ�肷�邱�Ƃ��������ꂢ�Ɏ��t���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@180�x�J�����肵�Ȃ���A���p��A���萫���قږ�肠��܂���B

�@�@�@�@�@

|

|

|