| 栠傞丂丂偍栤偄崌傢偣傪捀偒傑偟偨丂丂柍彏儖乕儉僠儏乕儞幚巤丂丂S.V.僷僱儖摫擖屻偺儗億乕僩 |

丂尰桳偺僔僗僥儉偱僙僢僥傿儞僌側偳壗偐傪曄偊傞偲壒偑曄傢傝傑偡丅偁傞嬋偱偼偦傟偑僾儔僗偵嶌梡偟丄儅僀僫僗偵嶌梡偡傞嬋傕偁傞丅慡偰偑僾儔僗偵曄壔偡傞帠偼側偄偺偱偟傚偆偐丠壒妝傪挳偄偰偄偰乮嵟嬤偼償僅乕僇儖偑懡偄偱偡偑丄僋儔僔僢僋側偳壗偱傕挳偒傑偡乯傆偲暔懌傝側偝傪姶偠僙僢僥傿儞僌傪曄峏偟丄堦帪揑偵枮懌偟傑偡偑丄傑偨摨偠帠傪孞傝曉偟偰偄傑偡丅嵟嬤偼崅堟偺庘偟偝傪姶偠傞偙偲偑懡偄偱偡丅偙傟偼擔杮僆乕僨傿僆偺應掕婍乮俼俠亅俀乯偱應掕偡傞偐傜偐傕偟傟傑偣傫偑丅 丂 丂帺暘偱尵偆偺傕偍偐偟偄偺偱偡偑丄壗偑晄枮偐偼偭偒傝偝偣傞偙偲偑丄巹偵堦斣昁梫側帠偱偟傚偆丅偦傟側傜偽偳偆偡傟偽傛偄偐丠惗偺壒妝傪挳偔丄恖偺壒傪挳偔側偳偑偦偺夞摎偵側傞偺偱偟傚偆偐丠偙傟偑側偐側偐弌棃傑偣傫丅偦傟側傜偽丄恖偺姪傔傞偙偲傪怓乆庢傝擖傟偰傒偰丄岲偒寵偄傪敾抐偟偰偄偔偆偪偵帺暘偺晄枮偑偼偭偒傝偟偰偔傞偙偲偼側偄偱偟傚偆偐丠 丂 丂偙偆峫偊偰偄傞帪偵婱幮偺儂乕儉儁乕僕傪抦傝丄攓撉偝偣偰捀偒丄擺摼偟丄帋偟偰傒偨偄偲峫偊傑偟偨偑丄偄偔偮偐媈栤傕偁傝傑偡丅壓婰媈栤偵偍摎偊捀偗傑偣傫偱偟傚偆偐丠 丂 丂侾乯僟僀億乕儖宆俽俹偵俴倁僷僱儖傪摫擖偡傞応崌偼偳偺條側攝抲偑婎杮偵側傞偺偱偟傚偆偐丠僼儕乕僗僞儞僨傿儞僌偺僷僱儖攝抲偲摨條偺庤朄偱傛傠偟偄偺偱偟傚偆偐丠 丂俀乯儖乕儉僠儏乕僯儞僌偺婰帠傪攓尒偡傞偲杮棃偺俽俹偺愝抲埵抲偵偼偁傑傝偙偩傢傜側偔偰傕丄俴倁僷僱儖偺愝抲傪岺晇偡傞偙偲偵傛傝俽俹攝抲偺帺桼搙偼峀偑傞偺偱偟傚偆偐丠僟僀億乕儖宆偺俽俹偵傕偁偰偼傑傞偺偱偟傚偆偐丠 丂 丂俁乯婱幮偺儐乕僓乕條偺拞偱丄僟僀億乕儖宆俽俹傪巊梡偝傟偰偍傜傟丄幚嵺偵儖乕儉僠儏乕僯儞僌傪偝傟偨曽偺儗億乕僩摍偑偛偞偄傑偡偱偟傚偆偐丠 丂 丂埲忋丄偍庤寗偒側帪偵偛夞摎婅偊傟偽岾偄偱偡丅 丂 丂偲傝偲傔偺側偄偙偲傪挿乆偲彂偒崬傒怽偟暘偗偛偞偄傑偣傫丅帺暘偺僔僗僥儉偑偳傟偔傜偄婡擻偟偰偄傞偐丄曮偺帩偪晠傟偵側偭偰偄側偄偐丄妋偐傔傞婡夛傕側偔丄晄埨傕嫮偄偨傔擸傫偱偄傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅偛嫵庼傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅 |

丂偨偩偟丄偠傖偁壗偑晄枮偱丄壗傪偳偆偟偨偄偲擸傫偱偄傞偺偩

丂偲幙栤偝傟傞偲崲傞偺偱偡偑丅

-----------------------------------------------------

仭嵞惗壒妝偺僋僆儕傾乮尵梩偱偼昞尰偱偒側偄旝柇側幙姶乯傪寛掕偯偗傞傕偺偼丄傎傏100%偺妋棪偱儖乕儉傾僐乕僗僥傿僢僋偱偡丄偦偟偰僆乕僫乕偺歯岲偵僋僆儕傾傪崌傢偣傞偲偙傠傑偱傾僪僶僀僗偡傞偺偑僱僢僩捠斕偱偁傜備傞傕偺偑埨壙偵庤偵擖偭偰偟傑偆嶐崱偺斕攧揦偺宱塩愴棯偱偁傞偼偢偩偲巚偄傑偡丅

丂偟偐偟僋僆儕傾偑敡偵崌傢側偄偲偒丄10枩墌偵傕払偡傞傛偆側崅壙側働乕僽儖偑壗杮偄傗壗廫杮傕攧傟傞偐傕偟傟側偄偟丄悢昐枩墌傕偡傞僗僺乕僇乕偩偭偰丄傂傚偭偲偡傞偲擇搙丄嶰搙偲攦偄懼偊偰偔傟傞偐傕偟傟側偄丄偲姩孞傞偲丅斕攧揦偵僋僆儕傾傪惂屼偡傞擻椡偑偁偭偨偲偟偰傕丄100%偺傾僪僶僀僗偼婜懸偱偒側偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅

-----------------------------------------------------

仭儖乕儉傾僐乕僗僥傿僢僋偼擇偮偺僇僥僑儕乕偺屲偮偺僷儔儊乕僞偱惂屼偱偒傑偡丅偦偟偰No.4偺弶婜斀幩壒偱僋僆儕傾偺惂屼偑壜擻偱偡丅

仠俽僷儔儊乕僞乮俽倲倰倳們倲倳倰倕乯

侾丏掕嵼攇

俀丏僼儔僢僞乕僄僐乕

俁丏彴丒暻丒揤堜偺怳摦

仠俼僷儔儊乕僞乮Early Reflection, Reverberation tim乯

係丏弶婜斀幩壒

俆丏巆嬁帪娫

丂尰桳偺僔僗僥儉偱僙僢僥傿儞僌側偳壗偐傪曄偊傞偲壒偑曄傢傝傑偡丅

丂偁傞嬋偱偼偦傟偑僾儔僗偵嶌梡偟丄儅僀僫僗偵嶌梡偡傞嬋傕偁傞丅

丂慡偰偑僾儔僗偵曄壔偡傞帠偼側偄偺偱偟傚偆偐丠

-----------------------------------------------------

仭椺偊偽僇乕僥儞傗僇乕儁僢僩傪晘偒媗傔傞偙偲偱丄俀丏偺僼儔僢僞乕僄僐乕偑寖尭偟偰屄乆偺妝婍偺夝憸搙偑忋偑傝傑偡丄僾儔僗偺岠壥偱偡丅偟偐偟僇乕僥儞傗僇乕儁僢僩偱偼媧壒偟偒傟側偄儈僢僪僶僗偺僼儔僢僞乕僄僐乕偼憡曄傢傜偢巆偭偰偍傝丄崅壒堟偺嬁偒偑尭偭偨偙偲傕庤揱偭偰壒妝偑抏傑側偔側傝傑偡丅捈偖偵偼婥偑晅偐側偄偐傕偟傟傑偣傫偑儅僀僫僗偺岠壥偱偡丅偦偟偰儈僢僪僶僗偑岤傔偵榐壒偝傟偨妝嬋偱偼丄嵞惗壒偵僽乕儈乕姶傪敽偄丄夵慞偝傟側偄丄傑偨偼埆壔偡傞妝嬋偺傂偲偮偵側傝傑偡丅偟偐傕俼僷儔儊乕僞偼僋僆儕傾傪堐帩偱偒側偄傎偳偵崜偔掅壓偟偰偟傑偄丄僩乕僞儖偱偼儅僀僫僗偵嶌梡偟傑偡丅

丂俽僷儔儊乕僞偼尭傜偣偽尭傜偡傎偳壒偺夝憸搙偑傾僢僾偡傞梫慺偱偡丄偟偐偟寶暔偺嬰懱嫮搙傊偺埶懚妱崌偑崅偔丄拰傪捛壛偡傞丄暻傗揤堜偵孹幬傪梌偊傞丄側偳偺戝夵抸傪幚巤偟側偗傟偽戝偒偔夵慞偡傞偙偲偑偱偒側偄僷儔儊乕僞偱偡丅俽僷儔儊乕僞傪僇乕僥儞側偳偱埨捈偵惂屼偟傛偆偲偡傞偲儅僀僫僗偺岠壥偑昁偢敪惗偟傑偡丅

仭慡偰傪僾儔僗偵曄壔偝偣傞偵偼丄俼僷儔儊乕僞偺嶌梡傪弉抦偟偨偆偊偱丄係丏偺弶婜斀幩壒偱惂屼偟偮偮丄嵟揔巆嬁帪娫傪幚尰偡傞偺偑嵟傕嬤摴偱偁傞偲抐尵偱偒傑偡丅僇乕僥儞側偳崅壒堟偺媧壒嵽偼昐奞偁偭偰堦棙側偟偲怱摼傞傋偒偱偡丄暻巻傗暻價僯乕儖傕媧壒嵽偲偟偰嶌梡偟傑偡丅偨偩偟僼儔僢僞乕僄僐乕偼僆乕僨傿僆儖乕儉偺姰惉搙偺忋尷傪戝偒偔壓偘傞偺偱丄幙検偺戝偒偄僷僱儖傪抲偔側偳丄暻偵孹幬傪梌偊傞曽朄偱懳張偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

-----------------------------------------------------

仭偍栤偄崌傢偣偄偨偩偄偨僆乕僨傿僆儖乕儉偑偳傫側壒傪弌偣傞壜擻惈偑偁傞偺偐丠偁傞偄偼栤戣揰偼壗張偵偁傝偦偆偐丠丂偲偄偆帠傪尰抧偵峴偐偢偵敾抐偡傞偲偟偨傜丄

嘆丗巆嬁帪娫偺廃攇悢摿惈傪應傝僌儔僼傪憲偭偰傕傜偆丅偙偺僨乕僞偐傜僷儔儊乕僞乭俆乭偲乭俁乭偺儈僢僋僗抣偑撉傒庢傟傑偡丅

嘇丗揹榖岥偱暻傪扏偄偰傕傜偄丄偦偺壒傪暦偔丅偙偺壒偐傜僷儔儊乕僞乭俁乭偺梊應傪棫偰丄嘆偺僌儔僼偐傜嵎偟堷偔丅

丂埲忋偱俼僷儔儊乕僞乭係乭,乭俆乭偺張棟偺偨傔偺俽倲倎倝値倁倕倝倢乮僗僥儞儀乕儖乯僷僱儖偺検偑寛傑傝傑偡丅

侾丏偺掕嵼攇偲丄俀丏偺僼儔僢僞乕僄僐乕傕廳梫側僷儔儊乕僞偱偡偑丄懡偔偺応崌丄俼僷儔儊乕僞傪揔惓抣偵捛偄崬傓帪偵堦弿偵夝寛偝傟傑偡丅

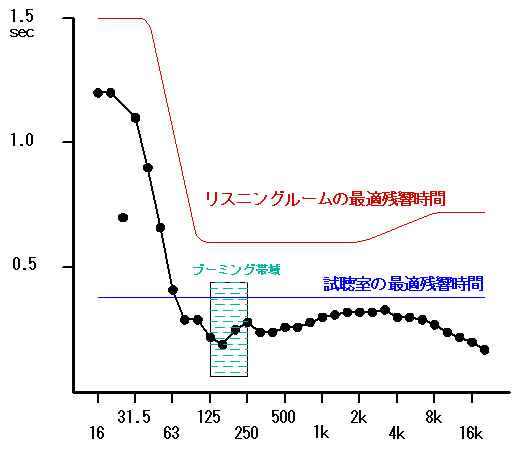

丂掕嵼攇偵傛傞掅壒夁懡偲捠忢尵傢傟偰偄傞僽乕儈儞僌偼丄俁丏偺彴丒暻丒揤堜偺怳摦偑尨場偺戝敿偱丄栘憿偱偼125Hz乣250Hz乮暻偑傇偐傇偐偩偲乣400Hz乯偺巆嬁帪娫偑惙傝忋偑傞僽乕儈儞僌偑敪惗偟傑偡丄掕嵼攇偑僽乕儈儞僌偺敪惗尮偵側傞壜擻惈偼傎傏侽%偱偡丅僗僺乕僇乕偺攚屻偵俽倲倎倝値倁倕倝倢僷僱儖傪抲偒丄儈僢僪僶僗偑媧壒偝傟傞偲僽乕儈儞僌偼夝徚偟傑偡丅

丂俼俠偱偼掅堟偺揱憲摿惈偑惙傝忋偑傞宍偺僽乕儈儞僌偑敪惗偟傑偡丅RC傓偒弌偟偺僆乕僨傿僆儖乕儉偱偼丄揱憲摿惈偺惙傝忋偑傝傪梷偊傞掅壒堟偺媧壒傪幚巤偟偨偆偊偱丄巆嬁壒偺儈僢僪僶僗偺惙傝忋偑傝偼俽倲倎倝値倁倕倝倢僷僱儖傪抲偄偰懳張偟傑偡丅

丂傑偨掕嵼攇偵傛傞揱憲摿惈偺僨傿僢僾偼栘憿丒俼俠偲傕偵敪惗偺壜擻惈偑偁傝傑偡偑丄俀乣俇枃偺StainVeil 600僷僱儖傪嵍塃乣屻傠偺暻増偄偵棫偰傞偲夝徚孹岦偵側傝傑偡丅

-----------------------------------------------------

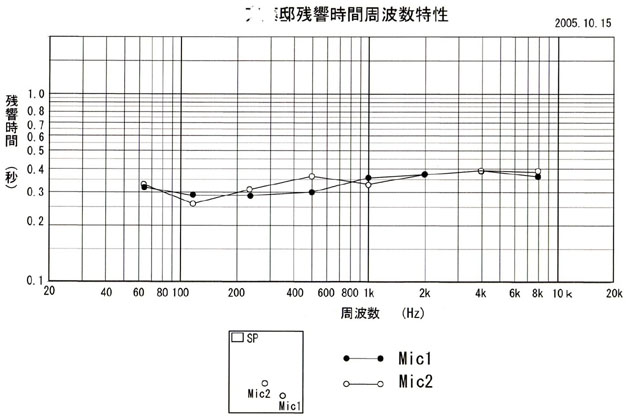

壓婰偼No.8偺僆乕僨傿僆儖乕儉偺幚應僨乕僞偱偡丄嵟揔巆嬁帪娫偺儔僀儞偑儕僗僯儞僌儖乕儉偲帋挳幒偱堎側傞揰偵拲栚偟偰偔偩偝偄丅

丂巹偑嵟弶偵慖傫偩怑嬈偼搶幣EMI乮摉帪偼搶幣儗僐乕僪乯偺儗僐乕僨傿儞僌僄儞僕僯傾偱丄10擭傎偳儗僐乕僨傿儞僌偵杤摢偟偰榐壒僗僞僕僆偺壒嬁摿惈偑擛壗偵戝愗偱偁傞偐偑恎偵偟傒偨屻丄乭搶幣EMI杮幮乮搶嫗搒峘嬫棴抮乯偺戞嶰僗僞僕僆丄搶媫暥壔懞乮廰扟嬫廰扟乯偺暥壔懞僗僞僕僆乮婎杮愝寁乯側偳偺愝寁傪扴摉偟傑偟偨丅偦偺宱尡偐傜僆乕僨傿僆儖乕儉偺僠儏乕儞傪巒傔偨摉弶偼巆嬁帪娫偺廃攇悢摿惈偼僼儔僢僩偑惓偟偄摿惈偱偁傞丄偲巚偄崬傫偱偄傑偟偨丅帋挳幒偺嵟揔巆嬁帪娫偺宍偱偡丅

丂偲偙傠偑丄挳妎偩偗偱儖乕儉僠儏乕儞傪廔椆偟丄妋擣偺偨傔偵巆嬁帪娫傪應掕偡傞偲丄傑偭偨偔晄枮偑柍偄偲巚傢傟傞晹壆偺巆嬁帪娫偺廃攇悢摿惈偼丄椺奜側偔挻掅壒堟偑敿抂偱偼側偄儗儀儖偱忋徃偟偰偄傞偙偲偵婥偑晅偄偨偺偱偡丅儕僗僯儞僌儖乕儉偺嵟揔巆嬁帪娫偺宍偱偡丅

丂偦偟偰嵟傕廳梫側億僀儞僩偼丄125Hz乣250Hz偺僽乕儈儞僌懷堟偺儗儀儖偺埖偄偱丄偙偺懷堟偺埖偄擛壗偑僆乕僨傿僆儖乕儉偺惉斲傪戝偒偔嵍塃偟傑偡丅僽乕儈儞僌懷堟偺巆嬁帪娫偼丄忋婰僌儔僼偺應掕抣偺傛偆偵拞崅壒堟偲斾妑偟偰僼儔僢僩乣懡彮壓偑傝栚偺斖埻偵廂傔傞昁梫偑偁傝傑偡丅

偲偙傠偱乽怴抸偺僆乕僨傿僆儖乕儉傪嶌傠偆乿偲峫偊偨偲偒丄擇偮偁傞嵟揔巆嬁帪娫偺偳偪傜偐堦曽傪慖戰偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅拞娫偺摿惈偵偟偰偍偗偽椉曽偺挿強偑儈僢僋僗偝傟傞偺偱偼丠丒丒丂偲偺娒偄峫偊偱巤岺偡傞偲丄僗僺乕僇乕傪偲偭偐偊傂偭偐偊偡傞尨場傪帺傜嶌傞偙偲偵側傝傑偡丅

偳偪傜偺孹岦偺晹壆偵巇忋偘傞偺偐傪寛傔傞偵偼丄巤庡偑岲傓僗僺乕僇乕偺僕儍儞儖傪抦傞昁梫偑偁傝傑偡丅

僗僺乕僇乕偺僕儍儞儖侾丏乮價儞僥乕僕乯

丂敔柭傝傪愊嬌揑偵棙梡偟偨僔僗僥儉丅椺偊偽價儞僥乕僕傕偺偺傾儖僥傿僢僋丄僞儞僲僀側偳偵戙昞偝傟傞僗僺乕僇乕僔僗僥儉偱偼丄帋挳幒僞僀僾偺巆嬁摿惈偱傕儈僢僪僶僗傪懡彮梷偊栚偵偡傞偲朙偐側掅壒傪姶偠庢傞偙偲偑偱偒傑偡丅杮審偺巆嬁摿惈偼偙偪傜偵懏偟偰偄傑偡丅

僗僺乕僇乕偺僕儍儞儖俀丏乮尰戙僗僺乕僇乕乯

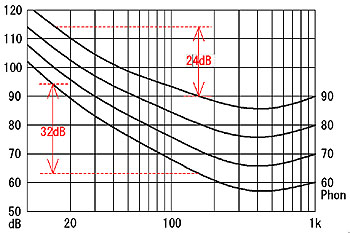

丂敔柭傝傪揙掙攔彍偟掅壒偺僗僺乕僪姶傪捛媮偟偨僔僗僥儉丅尰戙僗僺乕僇乕偼杦傫偳偙偺僕儍儞儖偵擖傝傑偡丅僼儗僢僠儍乕儅儞僜儞偺摍姶搙嬋慄偐傜傕暘偐傞捠傝丄儈僢僪僶僗偲摨偠儗儀儖丄摨偠僞僀儈儞僌偺掅壒堟偼丄挳妎姶搙偑20乣30dB傕崅偄儈僢僪僶僗偵儅僗僋偝傟偰偟傑偄傑偡丅椺偊偽塮夋偺岠壥壒偺挻掅壒偵偼丄僪僒乣乣儞偑屘堄偵擖傟偰偁傞偱偼側偄偱偡偐丅僒乣乣儞偵憡摉偡傞晹壆偺嬁偒偑壛傢偭偰弶傔偰僗僺乕僪姶偺偁傞朙偐側掅壒偲姶偠庢傟傞偺偱偡丅尰戙僗僺乕僇乕傪愝抲偡傞僆乕僨傿僆儖乕儉偺巆嬁摿惈偼丄儕僗僯儞僌儖乕儉偺嵟揔巆嬁帪娫偺宍偵巇忋偘傞昁梫偑偁傝傑偡丅

-----------------------------------------------------

仭僼儗僢僠儍乕儅儞僜儞偺摍姶搙嬋慄偺掅壒堟乮壒妝娪徿儗儀儖乮60乣90Phon乯偺奼戝恾乯

丂15Hz偲150Hz偱偼丄28dB乮暯嬒乯偺挳妎姶搙嵎偑偁傝傑偡丄15Hz偺壒偵150Hz偺壒傪廳偹偰柭傜偡偲15Hz偼妋幚偵儅僗僋偝傟偰偟傑偆丅

丂侾乯僟僀億乕儖宆俽俹偵俴倁僷僱儖傪摫擖偡傞応崌偼偳偺條側攝抲偑

丂婎杮偵側傞偺偱偟傚偆偐丠

丂僼儕乕僗僞儞僨傿儞僌偺僷僱儖攝抲偲摨條偺庤朄偱傛傠偟偄偺偱

丂偟傚偆偐丠

丂 丂俀乯儖乕儉僠儏乕僯儞僌偺婰帠傪攓尒偡傞偲杮棃偺俽俹偺愝抲埵抲偵偼

丂偁傑傝偙偩傢傜側偔偰傕丄俴倁僷僱儖偺愝抲傪岺晇偡傞偙偲偵傛傝

丂俽俹攝抲偺帺桼搙偼峀偑傞偺偱偟傚偆偐丠

丂僟僀億乕儖宆偺俽俹偵傕偁偰偼傑傞偺偱偟傚偆偐丠

-----------------------------------------------------

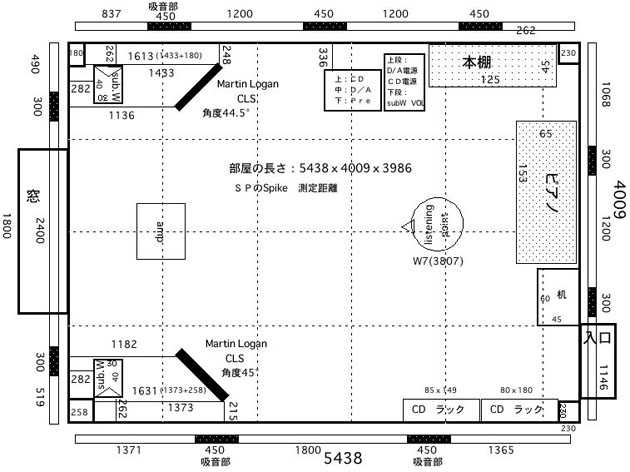

仭僟僀億乕儖宆SP偺敪壒偺摿挜偼丄媡埵憡偺壒偑攚屻偵弌傞偙偲偱偡丄廬偭偰SP偺捈屻偵暻傪嶌傞曽幃偺儖乕儉僠儏乕儞偼棟榑揑偵傕惉棫偟傑偣傫丅僟僀億乕儖宆SP偼幚巤椺偑彮側偔偰妋幚側寢榑偼摼傜傟偰偍傝傑偣傫偑丄壜擻惈偑偁傞偺偼僼儕乕僗僞儞僨傿儞僌偺儖乕儉僠儏乕儞偺墳梡偱丄晹壆偺僐乕僫乕偵奼嶶斀幩柺傪嶌傞曽朄偱偡丅

仭僼儘儞僩懁偺暻柺偑斀幩惈側偺偐丄媧壒惈側偺偐偵傛偭偰昁梫検偑曄傢傝傑偡偑丄婎杮僙僢僥傿儞僌偼惓柺僐乕僫乕偵俀乣係枃偺俽倲倎倝値倁倕倝倢 1800僷僱儖偱偡丅

暻偵増偭偰抲偄偨椺偑壓婰儁乕僕偱偡丅

http://www.salogic.com/home-select.files/home-64.htm

壓婰儁乕僕偺嵟屻偺僀儔僗僩傕僟僀億乕儖宆偵岦偔攝抲偱偡丅

http://www.salogic.com/home-select.files/home-26-sub3.htm

> 嵟嬤偼崅堟偺庘偟偝傪姶偠傞偙偲偑懡偄偱偡丅

仭崅壒堟偺弶婜斀幩壒偑晄懌偟偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠丂弶婜斀幩壒偺崅壒堟傪憹傗偟丄崅壒堟偺巆嬁帪娫傪嵟揔巆嬁帪娫偔傜偄乮屻擔偄偨偩偄偨恾柺偵傛傞偲栺0.6昩乯偵偟偨偆偊偱丄100Hz埲壓偺巆嬁帪娫傪挻掅壒堟偵岦偐偭偰挿偔偡傞乮1.5昩掱搙傑偱乯偙偲偑偱偒傟偽丄偆偒偆偒偡傞傛偆側桇摦姶堨傟傞壒妝傪妝偟傓偙偲偑偱偒傑偡丅

http://www.salogic.com/Basic-RoomTuning/Basic-RoomTuning.htm

壓婰偺婰弎偵巚偄摉偨傞偲偙傠偼偁傝傑偣傫偐丠

2005.4/29丄愇揷寬堦偝傫亙偦偺俁亜仏僒乕儘僕僢僋岠壥乭傪挳偔両仏

http://www11.ocn.ne.jp/~otokiti/musyasyugyou.html#9

幨恀偑偁傟偽揑妋側偛曉帠偑嵎偟忋偘傜傟傞偲巚偄傑偡丅墦曽偱偡偺偱幚峴傑偱偵帪娫偑偐偐傞偐偲巚偄傑偡偑丄壓婰傕偛棙梡壓偝偄丅

http://www.salogic.com/home.files/campaign/campaign01.htm

| 巊梡婡婍乮俠俢偺傒偱偡乯 丂俠俢僩儔儞僗億乕僩丗俠俤俠儀儖僩僪儔僀僽 丂俢乛俙僐儞僶乕僞丄僾儕傾儞僾丄僷儚乕傾儞僾丗俽俹俤俠俿俼俙俴 丂僗僺乕僇乕丗Martin Logan 俠俴俽II 丂僒僽僂乕僴乕丗俤俶俿俤俠 丂 儕僗僯儞僌儖乕儉 丂俼俠丂侾俥丄巐嬿偵拰偺撍弌偁傝丄擇廳僪傾丄擇廳憢 丂彴丗僐儞僋儕乕僩40們倣偺忋偵愒徏柍岰嵽乮30mm乯 丂暻丄揤堜丗巐曽僐儞僋儕乕僩暻偵栺30cm偺媧壒峔憿 丂媧壒晹丗僕儍乕僕僋儘僗 丂斀幩晹丗偟側崌斅

|

| 栠傞丂丂偍栤偄崌傢偣傪捀偒傑偟偨丂丂柍彏儖乕儉僠儏乕儞幚巤丂丂S.V.僷僱儖摫擖屻偺儗億乕僩 |

home-80-sub1