| 戻る お問い合わせを頂きました 無償ルームチューン実施 S.V.パネル導入後のレポート |

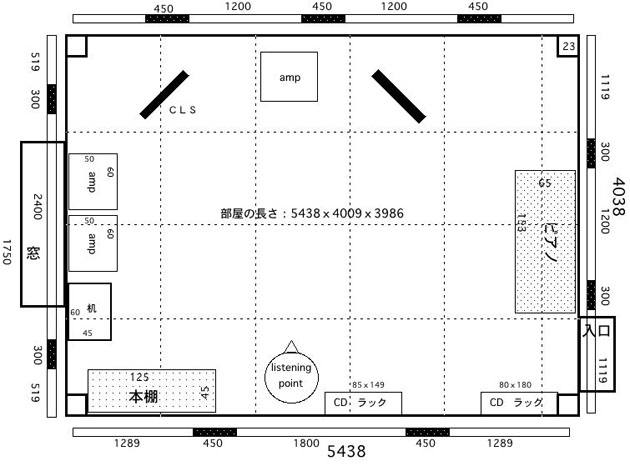

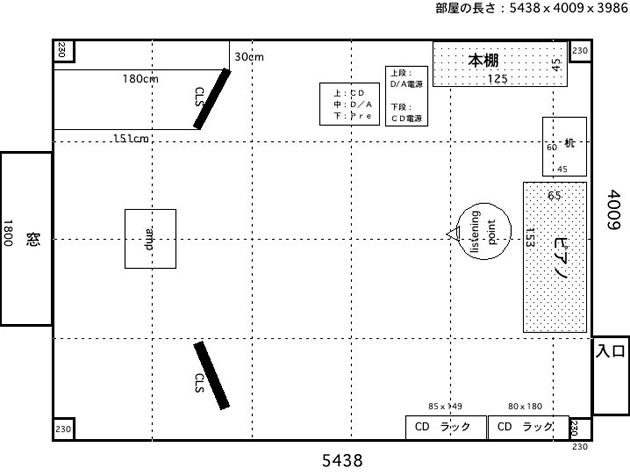

| 区分 :購入検討中 緊急度:いつでも良い ご希望:聴感での調整(3H) 実施日:平日/ 休日/ 広島県の○市在住です。遠方ですし、日程の調整がなかなか困難かもしれません。平日の夜間(19時以降)木曜日の午後、土曜日の午後などが一番調整つきやすいのですが。休日も3割ぐらいは大丈夫です。 お名前 :○○ ○ ご住所 :広島県○○○ TEL/Fax :○○○ オーディオシステムおよび部屋の概況 : 今回ご相談の具体的内容: 縦長配置で現在使用しています。それなりに満足しています。横長配置にした場合、低音の量感など、サブウーハーなしでかなりの可能性を感じさせます。但しその際、左右の音場のバランスが大きく崩れてしまいます。また、音場の奥行きも不足気味です。 音場の奥行き不足は厳密なセッティングで解決するといわれているのですが、私の能力ではうまくいきません。 部屋の特長を生かしたまま、バランスの崩れをLVパネルなどで調整することは可能でしょうか。また、LVパネルを用いた私の部屋での最良の状態を聴かせて頂きたい。(縦長配置でも横長配置でもどちらでも可です。) 上記が希望です。 現在の部屋の見取り図です。  特に横長配置にこだわっているわけではないのですが、縦長配置にするとどうしてもサブウーファが欲しくなります。機器はできるだけシンプルにしたいと思い、横長配置を検討しています。 |

オーディオルームの音質を決める五つのパラメータ

●Sパラメータ(Structure)

1.定在波

2.フラッターエコー

3.床・壁・天井の振動

●Rパラメータ(Early Reflection, Reverberation time)

4.初期反射音

5.残響時間

Sパラメータは躯体の造りでその特性がほぼ決まります、オーディオまたはシアタールームを新築する場合、サーロジックのHPを隅から々まで読み漁っていただき、経験豊富な工務店を探したうえで設計のキーポイントを伝えていただければ Sパラメータは及第点が得られると思います。

設計のキーポイントは、1.躯体を頑丈に作る、2.平行面を作らない、の二つだけです。この二つだけ守ればRパラメータの調整で如何様にでも好みのクオリア(言葉では表現できない微妙な質感)を作り出すことができます。

Rパラメータは音楽の楽しさ、わくわくするような躍動感を醸し出すパラメータです。Sパラメータの設計・施工に落ち度がなければ、少量のStainVeil(ステンベール)パネルで思いのままのクオリアを追求することができます。またSパラメータに不具合があったとしても、軽微なものであれば、StainVeil パネルによるRパラメータの調整でリカバリーすることができます。

「4.初期反射音」は耳で調整しなければならない最も厄介なパラメータです、CDなどの音源に含まれるホールやライブハウスの間接音を楽器の実音から分離して反射面に定位させる機能を担います。サウンドステージの立体表現に係わる最も重要なパラメータです。

「5.残響時間」は音響パラメータの中で唯一測定器により数値化することができるもので、コンサートホールなど広い空間では完成度の目安になる数値です。しかしオーディオルームのような狭い空間では、Sパラメータの ”2.フラッターエコー”、”3.床・壁・天井の振動”に不具合があると測定結果に大きな誤差を生じます、数値を鵜呑みにして音が良い筈のオーディオルームが完成したと思うのは早合点です。

肉声の会話の声にミッドバスの響きが付きまとうようであれば、数値に含まれるフラッターエコーや壁振動による輻射音を聴覚で引き算してチューンに手心を加える必要があります。経験による勘が頼りです。

以上がルームチューンの五つのパラメータの概要です。「1.定在波」の振る舞いから生じるリスニングポイントの伝送特性に着目すると横長配置が有利ですが、「4.初期反射音」に着目すると縦長配置が有利です。クオリアの制御は初期反射音の専権事項ですから、縦長配置に分があると思います。

Sパラメータの若干の不具合は、Rパラメータで補完することができます、例えば「1.定在波」によって生じる低音域の伝送特性のディップ(低音不足)は、左右壁面の床付近に「4.初期反射音」を配置することでそこそこ回避できます。

SPをフリースタンディングに配置するとサウンドステージの奥行きが深くなります、一般に深さはバッフル面から背後の壁面までの距離に比例するので、音場派には距離が稼げる縦長配置をお勧めします。フリースタンディングの距離を大きくして音場感を強調すると楽器の音が曖昧になりオーディオ的な明瞭度が落ちることがあります、フロント壁面のコーナーにStainVeil パネルを置くと音場感とオーディオ的な明瞭度が両立します。

横長配置により左右壁面からSPが離れ過ぎると、左右壁面からの一次反射音が減少してサウンドステージが狭くなります、定在波の影響を回避することだけに注目すると横長配置が有利ですが、総合点では縦長配置に軍配が上がります。

| ルームチューン実施 フロント左

フロント右&後ろ

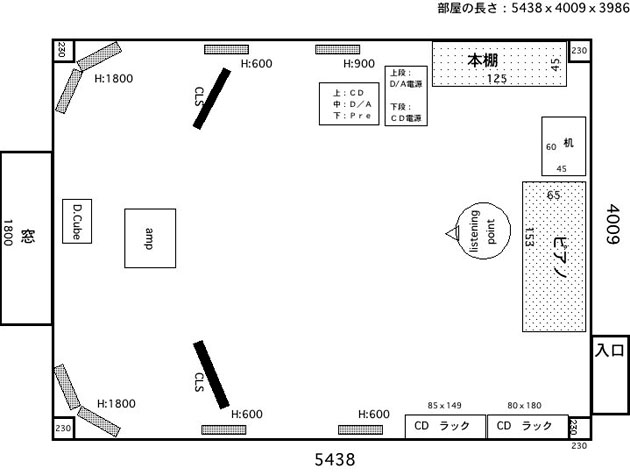

この度は連日遅くまで大変お世話になりました。 貴社のルームチューニングの製品、セッティングのノウハウ、D.Cube についてなど貴重な体験をさせて頂きました。早速我が家に導入したいと存じます。 オーディオを趣味として約29年、色々な人、製品と出会い、これからも続くと思いますが、村田様とお話しさせて頂いたことは私のオーディオ歴のターニングポイントとなりました。 オーディオは何をしても音が変わることはわかります。満足いくまでは出来ませんが、こうしようと思う方向への調整は少し出来ると思います。もちろん一つのファクターのみの調整技術のため、良くなるところがあると、必ず悪くなるところがあるということを延々と繰り返してきたのですが。 お話をさせて頂いて、自分がなぜその様に変化させたいと思うのか、音楽に、オーディオに何を求めようとしているのか、今回初めてまだ漠然としたものではありますが気づいたような気がします。 奥行きを広げたいと思えば、それが目的になり、このCDのこの音をはっきりと聞きたいと思えばそのために調整をする、このようなことをしているため一番大切なことを忘れていました。 音楽を楽しく聴きたいんです。楽しくするために調整をすることが見えていませんでした。 一度だけ何がしたくてセッティングを変更したのか、私にはわからないとお店の人から言われたことがあります。その時は、この音がこのあたりから、このように聞こえたかったと答えたと思うのですが、あまり理解してもらえませんでした。木を見て森を見ずの状態になっていることを指摘してくれたのだと思います。 但し、十数時間ご一緒させて頂きましたが、その様なお話は全くしておりません。全くしていないのにどうしてこのように思うのでしょう。 村田様のチューニングの目的が音楽を楽しく聴くためである。これにつきるのではないかと思います。もちろんどの様に楽しくなったかを言葉で表現することが出来ず、変化の感想を聞かれると、ここがこう良くなった、あそこがどうなったなどとしか答えられないのですが。 お忙しい中、前置きがとりとめもなく長くなってしまいました。 注文内容 ・ 1800 4枚 ・ 900 1枚 ・ 600 5枚 ・ SP前床用 2枚 パネルはLV -oil StainVeil とございますが、試聴させて頂いたものはLVでしょうか?、それぞれのお勧めはどれになるのでしょうか? D.Cube2TX(Wood) 1個 部屋のレイアウトのJPEGファイルです。   |

パネルはLV -oil StainVeil とございますが、試聴させて頂いたものはLVでしょうか? それぞれのお勧めはどれになるのでしょうか?

デモパネルはLVが主体で、一部 StainVeil(ステンベール)が含まれています。調音パネルの低域特性は、100Hz〜400Hzのみを吸音するものが望ましいのですが、LVパネルでは100Hz以下も吸音の特性が持続します。

StainVeil パネルは100Hz以下の吸音率を下げるためにLVパネルに改良を加えたもので、パネルの長手方向に厚さ3mm、幅25mmのステンレスリブ2本を取り付けた構造です。低音の吸音を制限し、パネルの質量で力感のある低音を増強するパネルです。

○○様のケースでは間違いなくStainVeil がお勧めです。

| すだれの季節になってきたようです。ホームセンターに種々のすだれが並んでいました。炭火焼き入れした竹ひごで出来たすだれを見つけ、早速購入しました。(かなり臭いがあり、玄関にはいると臭います。) 壁全体をこのすだれで覆うのと、吸音部のみを覆うのでは違いがあるでしょうか? 取りあえず、吸音部のみ覆う予定です。 すだれを一枚で使うのと二重にして使うのでは違いがあるでしょうか? |

壁全体をこのすだれで覆うのと、吸音部のみを覆うのでは違いがあるでしょうか?

硬いヒゴであればシナ合板の柔らかさを補うことが出来ます。取りあえず、吸音部のみに取り付け、耳が慣れてから、フロントを覆って(下半分で確認出来ると思います)効果を確認してください。

すだれを一枚で使うのと二重にして使うのでは違いがあるでしょうか?

吸音部の低域特性は一重、二重、どちらも同じです。高音域は多少の違いが出るか? とは思いますが、判別は不可能でしょう。

| 全ての吸音部を下から2/3の範囲をすだれで覆ってみました。高温域の響きの変化が認められます。 パネル、D.Cubeの音楽が頭に残り寂しい思いをしています。 まずENTECを1発のみD.Cubeの位置に置きました。2発使うより良い面があります。低音の違和感が少なく、ボリュームを少し多めに上げれます。 3Dではサブウーハーはどこに置いても良いと考えていましたが、 ボリュームが同じでも低音の量感が変わるのですね。今まで何をしてきたのでしょうか。 上記にすだれの効果、いい感じです。 あくまでも一時しのぎですが・・・・・・ ところで津山の○○さんをご存知でしょうか? Wilson のWATTにPAPPYの代わりにENTEC2 本をウーハーとして使い、さらに超低音用としてD.cubeを繋いでいると1年ほど前話したのを思い出しました。 CLSでもこのような使い方をしてみるとどうでしょうか? 調整をじっくりするとおもしろいでしょうか?複雑なだけに調整が困難で、逆効果になる可能性の方が高いでしょうか? |

まずENTECを1発のみD.Cubeの位置に置きました。2発使うより良い面があります。低音の違和感が少なく、ボリュームを少し多めに上げれます。

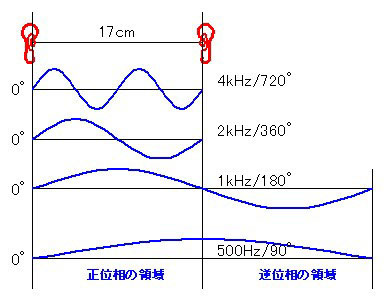

コンサートホールの扉をくぐると同時に、ライブで広い空間特有のドキドキするような緊張感に包まれた記憶があると思います。長い残響音が日常生活ではめったに体験できない超低音のゆがみ(位相ずれ)を醸し出すからです。超低音に向かって残響時間が長くなる石造りのコンサートホールほど、その傾向が強く顕われます。

サブウーファを2台用意してわざと不均等に配置すればコンサートホールのドキドキ感が醸し出されるのでは・・?、と考えて実行しても不快になるだけで中々うまくいきません。メインSPをOFFにしたとき、「フッ・・ フッ・・」と言う空気の動きだけが聞こえる、楽曲が判別できない急峻なフィルターを備えたサブウーファであれば2発使いでコンサートホールのドキドキ感を満喫することができます。

ローパスフィルターの遮断特性が緩慢なサブウーファでは楽器の実音に逆位相感が加わるので、吐き気に通じる不快を伴い、サブウーファの音量を下げる、再度下げる、・・・ となって、音量ボリュームが0付近に落ち着く羽目になるでしょう。

|

顔の正面から到来する音は、左右両耳に対して周波数によらず常に同位相、しかし頭を徐々に回転させると、高い周波数から位相のズレが大きくなり、真横までひねったときが最大のずれになる。 顔の真横から1kHzの音を与えると、左右両耳に到達する音の位相差は180°で、逆位相の音を聞くことができる。 500Hzで頭を回転させると位相変化は0〜90〜0°で、逆位相の領域の音を聞くことはできない。従って500Hz以下の逆位相の音は聴覚(脳の演算)にとって不慣れな音であろうと予測できる。逆位相の低音が不快を伴う原因か? |

3Dではサブウーハーはどこに置いても良いと考えていましたが、 ボリュームが同じでも低音の量感が変わるのですね。

Wilson のWATTにPAPPYの代わりにENTEC2 本をウーハーとして使い、さらに超低音用としてD.cubeを繋いでいる・・・ CLSでもこのような使い方をしてみるとどうでしょうか?

体験する機会が少ないから脳の演算がパニックになるのだと思いますが、断層のような位相の急変は吐き気に通じる居心地の悪さを無意識に感じ取ります。メインスピーカーとサブウーファの繋ぎ目の位相遷移も滑らかである必要があります、配置変え、またはタイムアライメントの調整で相当シビアに繋ぎ目の位相を合わせる必要があります。そのうえで超低音域に向かって若干のゆがみ(位相ずれ)を作り出すことができると、コンサートホールの趣(おもむき)が漂うのです。

CLSに、ENTEC+D.Cubeは挑戦の価値が十分にあると思います、位相整合が成否のポイントになりますね。

| 戻る お問い合わせを頂きました 無償ルームチューン実施 S.V.パネル導入後のレポート |

home-80-sub2