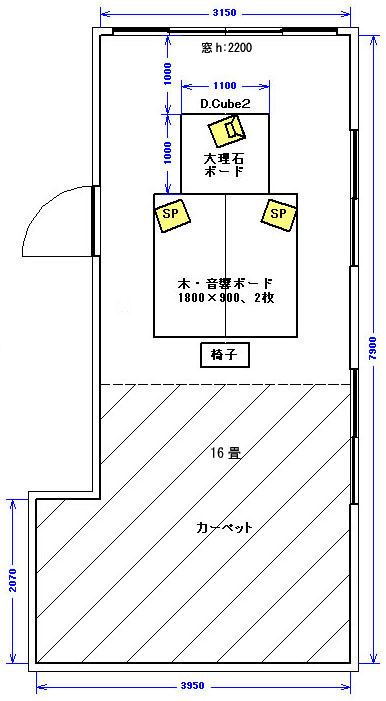

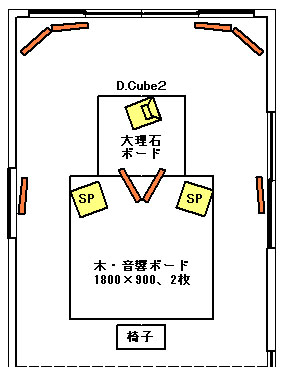

| × : 拡散パネルによる短時間ディレーの音場生成と、部屋による長時間ディレーの音場生成を併用してはいけない |

何度もトライして成功しないのが右図の方法である。パネルによる音場と、部屋による音場の二つが、それぞれに自己主張をしてしまい、統一感のない不自然な音場が生成される。

一方スピーカーを壁から離してフリーに置く、フリースタンディングによる音場生成も、自然のままの部屋の反射音を利用するだけでは、音像が曖昧になってしまう確立が高い。

音像が曖昧になる原因は二つある、壁面にカーテンなどの高音域の吸音体があって、反射音の高音域が不足するケース。または壁振動によりミッドバスの輻射音が作られているケース。

本件ではその両方が重乗している。

|

|

|

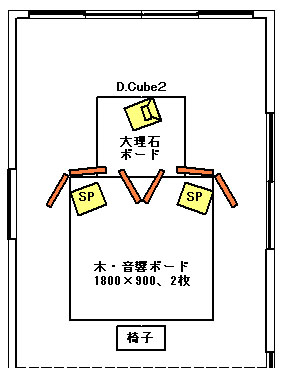

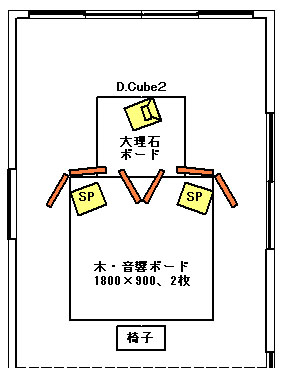

| ○ : センターパネルだけ置くと、フリースタンディングの曖昧さが解消し、音像が明確になる |

センターパネルだけ置いた例が下の写真。フリースタンディングの曖昧さが解消し、解像度と立体感が両立するコストパフォーマンスが最も高い拡散パネルの利用方法であるが、コンサートホールのような天井の高い空間表現は苦手である。

一般にセンターパネルは1200mm〜1300mmが最適値であるが背後の壁面に高音域を反射する特性が備わっていれば、600mmのLVパネルで代用できる(左の写真)。

|

|

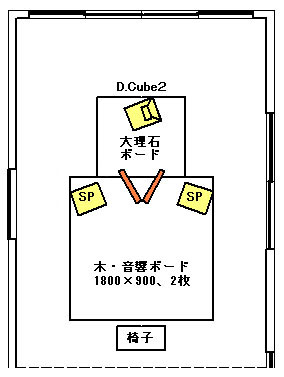

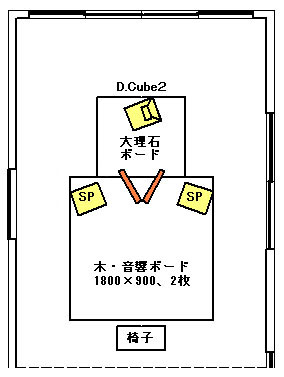

| × : スピーカーパネルを中間に置く方法も成功例は少ない |

この方法も不自然さを伴う確率が高い、距離感の異なる二つの音場をミックスして使うのは難しい。しかし再生音の心地よさを極限まで追求していくと、距離感の異なる反射音も適量欲しくなる。異次元の反射音をうまく利用したオーディオルームが成功すると、とてつもなく楽しい音楽を奏でてくれる。

|

|

|

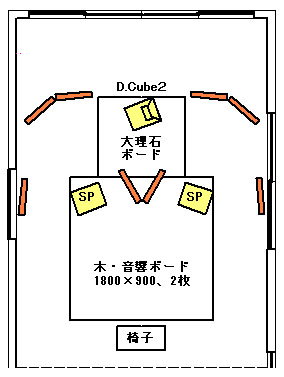

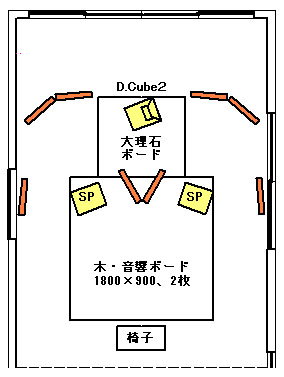

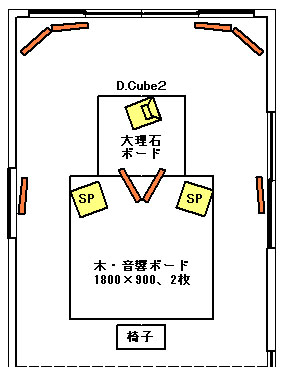

| ◎ : 正面コーナーとスピーカーセンターに拡散パネルを置き、左右からの反射音を適量加えるとサウンドステージにメリハリが付加される |

スピーカーのフリースタンディング配置だけによるサウンドステージは、奥行きが豊かになるがために、相対的にステージの高さ不足を感じることが多々ある。

フリースタンディングにも拘らず心地よいサウンドステージが生成されない部屋、クラシック鑑賞でコンサートホールの高いはずの天井が表現できない部屋など、フリースタンディングに向かない壁構造の部屋の場合でも、正面コーナーに拡散パネルを配置すると部屋の特性が大きく改善される可能性が高い。パネル背丈の最適値は1800mmだが、1500mmでも大きな遜色はない。1200mmまで下げるとコンサートホールのような高い天井空間は表現できない。

スピーカーの両翼の拡散パネルはサウンドステージの広さを稼ぐものだが、最適な背丈はスピーカーキャビネットの高さ程度。高過ぎた場合は少し後退させる、低すぎた場合は少し前進(リスナー側)させることで効果の調節ができるので、独立した一枚を左右に置くのであればスピーカーキャビネットの高さくらいにしておけば支障はない。1200mm+600mmの自立型にして前後させて最適ポイントを探すと、より緻密な調整ができる。

スピーカーを壁の近くに置く通常の配置では、3〜4連のパネルになって側面パネルの自由な移動が困難になることがある。スピーカー脇の壁面エリアの初期反射音はステージ感と左右方向の解像度がトレードオフになるエリアなので、高さを任意に変更できるPlusパネルを使うことが多い。

|

|

テストチューンで使う

高さ100、200mm のLVパネル

|