| -126- |

|

| 総合サムネイル |

|

JBLの43xxシリーズはデッドな部屋にとても弱い、というのが複数の事例から読み取れる43xxシリーズ共通のウイークポイントです。上記写真はオーナーと二人がかりで2〜3時間かけて辿りついたルームチューンの結論で、サーロジック推奨配置そのものの形に落ち着きました。 初期状態は下記写真に残骸が残っていますが、床全面をカーペットが覆っており、天井も音響建材で吸音系です。

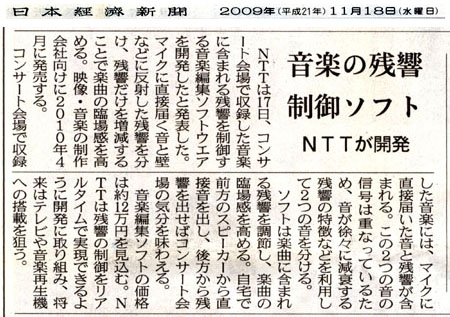

その結果何が起こっていたのかというと、再生音に含まれる実音の定位と反射音の定位が大きなバッフル面に集中して集まってしまい、楽器の音が空間に広がらない、つまり音離れの悪い音場(音がSPにまとわりつく)が形成されていました。 昨年の日経新聞に興味深いソフトが紹介されています。  CDなどの音源には楽器の実音と集音現場の残響音が含まれています。楽器の実音を手前に定位させ、その後ろに残響音を漂わせることでダウンサイジングされたコンサートホールが姿を現します。 43xx シリーズのようにバッフルが大きな平面で構成されるスピーカーシステムの場合、部屋の特性に十分な気配りをしないと、奥行きや高さ・楽器の存在感・ボーカルの佇まい、など々を醸し出す三次元の音楽表現が阻害されて躍動感のない退屈な再生音に悩まされることになります。

無償ルームチューンでお尋ねする2ヵ月くらい以前に地元のオーディオ店から購入して頂いたチューニングパネルは下記の通りです。 ●SV1800sp ●SV1200ct ●Gallery Basso お尋ねしたときには当然のことながら設置が済んでいましたが、ミッドバスの吸音効果、中高音の水平拡散音効果、共にその力量が発揮されておらず、退屈な再生音を奏でていました。数枚のCDを聴くうちに、絨毯を剥がすべし、との結論が出たのですが、SPの大きさと質量で思うは易し実行は難し、中々の重労働でした。 絨毯を剥がしてSPパネルを部屋の正面コーナーに移動した(初期状態はSPを囲んでいた)だけですが、音場はガラリと変貌し、JBLのポテンシャルが存分に発揮される音場になりました。 その後サイドパネル(SV1000)が追加になり、下記の構成で現在お使い頂いています。サイドパネルの効果についてのコメントも頂きました。 ●SV1800sp x 2 ●SV1200ct x 1 ●SV1000 x 2 :サイドパネルの置ける場所が限定されているため、効果の微調整を高さ(10cm追加)に頼りました。前後移動出来る環境であれば標準的な900mmでOKです。 ●Gallery basso x 2

●より締まった低域やアタック音の再現は下記写真のページが参考になります。    SVパネルの数を増やせば低域がよりタイトになりますが、ぶかぶか天井の揺れをつっかい棒でつっ張ることでその量を減らし目にすことができます。 SVパネルとブロックを組み合わせる方法も大きな効果を発揮してくれます。 ・・オーディオ専用ルームで建物の強度が許せば・・ の条件付きですが。 |