| *** 楽しい音楽を聴かせてくれたベスト1 *** |

今年(2007)も余すところ3ヶ月です。無償ルームチューンは続きますので上位に割り込む部屋が現れるかもしれませんが、それでもこの部屋は今年のベスト3に入るでしょう。4畳半でこの音は吃驚仰天です。

| CDP:CEC

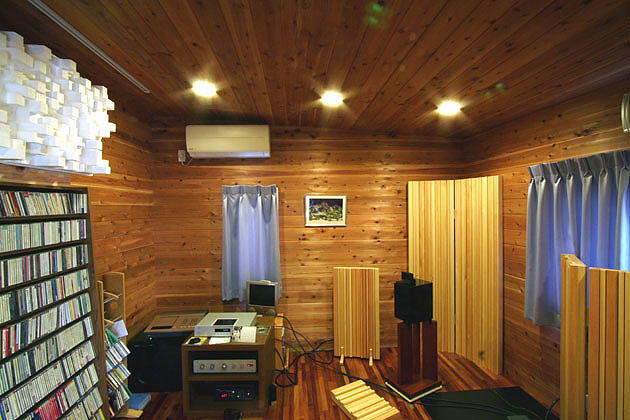

TL-51X DAC:サンバレー(ザ・キット屋)Model2 タムラ特注品オーディオトランス(オークション wgkqq885 さん製作) プリ:BELL AIR SX-710 メイン:サンバレー(ザ・キット屋)SV-91B all WE(高崎Ar-den改) SP:パストラルシンフォニー(現マイクロピュア)APM-1markⅡ TakeT BAT-1 SP台:バック工芸社 Basic-1 |

昨年の9月に最初のご相談を頂いてから、かれこれ10ヶ月、LVパネル設置済みのオーディオルームを拝見しました。ご相談の経緯は下記Webクリニック参照。

http://www.salogic.com/home-web.files/01-sat-sub1.htm

早朝大阪の河内長野を出発し、倉敷(岡山)をお尋ねして午後に広島二軒、その日のうちに瀬戸内海を越えて松山のホテル泊、という強行軍の一日で、短時間のご訪問でしたが音楽がとても楽しげに鳴っている部屋を拝見して次の予定が狂ってしまうことを覚悟の上で音響測定を行いました。

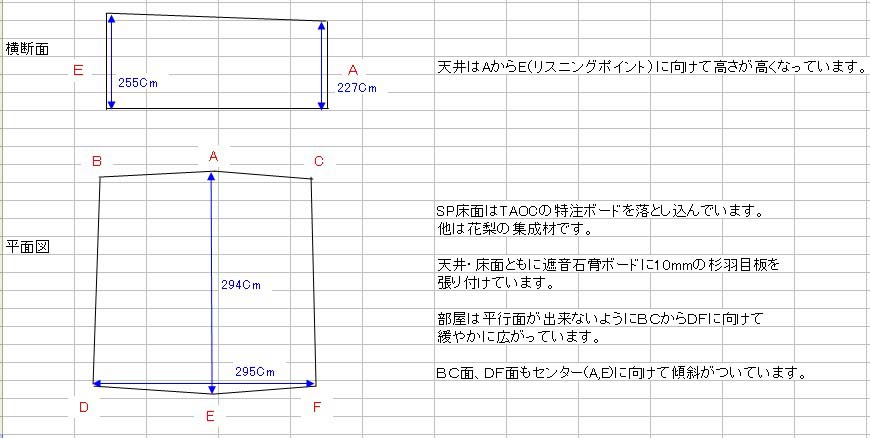

2. 壁・天井の傾斜によりフラッターエコーがない。 3. 壁・天井が幅の狭い板の集合体で、音の良いコンサートホールの壁の起伏に相当する適度な凸凹が作られて響きの拡散に役立っている。 <-- これが大きな因子ではないか?(ルームチューニング徹底解明のコンピュータ・シミュレーションが明らかにした拡散反射音の振る舞い参照) |