| -202- |

| 総合サムネイル |

|

|

無償ルームチューンに応募しました、愛知県の〇〇です。 オーディオは復活して3年の新米ですので、よくわかっていませんが、 サーロジックのホームページを参考に、空き家を改造して楽しんでいます。 無償ルームチューン前に、改造したらというポイントのアドバイスが戴けたら と思います。 40畳ほどの広さがあります。 <SV1800sp, SV1300ct, SV900side, Basso>      詳細はシゲサブローさんの blog 2017/02/13参照 オーディオルームには音質を決定する多くのパラメータがありますが、音楽をクリアに鳴らすための基本要素はたったの二つです。 1.壁板・床板・天井板の振動が部屋にまき散らす振動音の量が少ないこと。 2.フラッターエコーの量が少ないこと。 楽器演奏者のオーディオルームや音楽制作を行うスタジオであれば、三つ目の要素として、 3.定在波が原因の低域の伝送特性の凸凹が少ないこと(特に小さい部屋の場合)。 が加わります。 既設の部屋をオーディオルームにするのであれば、上記要素が可能な限り減るように、床材・床構造の変更、壁材・壁構造の変更、天井材・天井構造の変更を行います。 部屋の改造は現実味がない、というのであれば、STWパネルやSVパネルを設置して振動音を吸音して代用します。

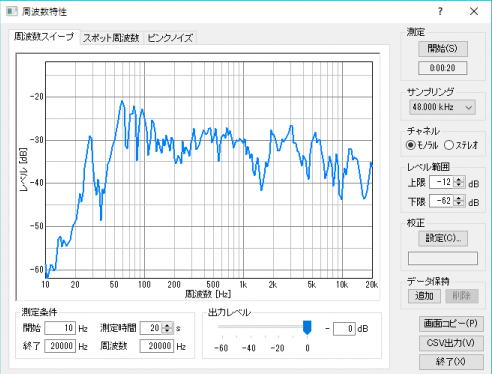

ブーミングがなくなって低音楽器がクリアになり、楽曲の透明度が格段にアップします。 音場の見通しが良くなったら、次は音楽を楽しく鳴らすための改装を行います。 ■楽器の発音は四方八方360度方向に音を送り出す無指向性系が多数を占めます。一方スピーカーの発音は前方に向かって音を送り出す単一指向性が大多数です。 例えばヒトの声(ボーカル)は前方に向かって音を送り出す単一指向性です。そのボーカルを無指向性スピーカーで再現すると、もとの肉声を遥かに超えるリアリティーを湛えるボーカルになります。不自然か? そんなことはありません、肉声を超えるリアリティーがとても心地よく爽快なのです。 つまり無指向性系が多い楽器類の中に、単一指向の楽器やボーカルが混ざっていたとして、それらのすべてを無指向性スピーカーで再生する方が、より快適な音楽になるのです。 現在設置済でご利用いただいているスピーカーパネルは、前方に音を送り出すだけであったスピーカーの発音に、パネルからの拡散反射音を利用して後方の音を嵩増しして無指向性系のエネルギーバランスを作ります。 拡散反射音は定位の情報を持たないので、スピーカーが送り出す前方の音のみで定位が定まり、スピーカーシステム本来の解像度は崩れません。 ■写真を拝見するとRCコンクリート造りですからガラスの部分以外は<1.振動>クリアで、オーディオルームとしての基本性能は高いと思います。 <2.フラッターエコー>はかなり多く、対策必須でしょう。 <3.定在波>は広い部屋で音楽鑑賞用(音楽制作用ではない)ですから多分対策不要と思います。 > エコーが気になる時があるので、24mmの針葉樹合板で1800×450mmの衝立を作って並べ、コーナーのSVパネルのわきに設置したらどうかと思っ ています。 > あと、エコーが気になる時があります。 > 部屋の正面です。 > 正面の壁にガラスの掃き出し窓が2間分あり、真ん中にコンクリ−トの梁が出ているため、対策したいと思っています。 ■センターパネルとスピーカーパネルで挟まれたフロント壁面の振動が音楽から躍動感を削ぐ事例は多々あります。その部分にガラスがあるので対策必至と思います。 針葉樹合板を4〜6度ほど傾けて配置することでガラスの振動が聞こえにくくなり、前後の平行壁の間に発生するフラッターエコーも減少します。 しかし心配な点が一つあります。24mmの構造用合板と言えども振動します。その振動が悪さをしないか、実験または実際の設置で確かめたことがないので不明です。ホームセンターで3000円くらいでしょうから、ダメ元でのテストはありと思います。 通常フロント壁面が悪さをするとき、SVパネルの裏返しで対策します。下記がフロント壁面にSV1200の裏返しを2枚設置した例です。 ルームチュー二ング144  防振構造のパネルが壁振動のブーミー音を吸音するので、単なる反射板では得られない透明感が得られます。 追加のご注文を頂き、設置済でルームチューンに伺いましたました。 <SV1800+SV1800sp+SV1500+sv1200, SV1300ct, SV900side, Basso> お尋ねしてまず気になったのは「低域が多すぎるぞ」です。 写真ではコンクリむき出しの天井が原因のように見えますが、天井は断熱用の発泡体で、コンクリは壁の上部に少し残るのみ。コンクリが原因とは思えません。 天井の発泡体は生コンの型枠に使用した高密度のものなので、吸音による残響音の高域不足でもなさそうです。 壁の針葉樹合板も強度まずまず、大きな原因とは思えません。 原因不明を解明すべく、スピーカー前方1mにマイクを置き周波数特性を計測したところ、4Wayのクロスポイントで、中音域、高音域、超高音域、が階段状に下降する傾向が読み取れました。 クロスポイントの両側の音圧レベルがほぼ同じになるようATTを調整したところ、JBLらしい押し出しのあるサウンドになりました。 ミッドバス +1.5メモリ(従来は+1)・・・・・クロス周波数320Hz ホーン +1.5メモリ(従来は+1)・・・・・クロス周波数1.3kHz ツイーター +4メモリ (従来は+1)・・・・・クロス周波数10kHz  詳細はシゲサブローさんの blog 2017/05/22参照 第一印象の「低域が多すぎるぞ」、はスピーカーの帯域バランスが原因の一つでした。 マルチスピーカーの帯域バランスはバッフル手前50〜100cmで測定してください。位相干渉のディップを無視して平均レベルをフラットに近づければOKです。 リスニングポイントの測定グラフは部屋の影響が大きく出るのであてになりません。 以上で Vocal はOKになりました、多分クラシックもそこそこOKでしょう。 しかしベースとバスドラムの音の肥えて太り気味は解消されていません。CDを替え奏者が変わってもベースとバスドラムが同類の音に聞こえます。ジャズには不向きなサウンドです。 室内に100Hz以下の振動体がある証拠なので再調査の結果、床振動であることが判明しました。床のスピーカー側は若干妥協してですがOK、リスナー側は振動が大きくてNG。 床は24mmの針葉樹合板で、OK部分は910mmのマス目とその真ん中に支えがあり、NG部分は真ん中の支えが省略されていました。支えの距離が2倍になると振動は8倍(2の3乗)になります。  エコーが気になるなどの訴えがありましたが、低域がだぶついて音の鮮度が低かったためにそのように感じたのではないかと思います。ATTの調整で楽しく弾むような音になって目立たなくなりました。 床を治してもらうことにして、第一回目のルームチューンは終了です。 前回のご指摘に対応して、 スピーカー周りの6列目までを床補強しました。 このため、再生音は格段にすっきりしたのですが、 ちょっとバランスが悪いかも・・・ということになっており、 再度アドバイスが戴けたらと思います。 岡山からの帰路にお尋ねしました。前回より格段に上質なサウンドを奏でていました。1970年ころのジャズ喫茶の音ですね、とても懐かしい。これもありでしょう。OKです。 聞きなれた音がすっきりしたので低域不足と感じるのかもしれません。でも床を強化して振動音を減らし、ウーファーのレベルを上げた時の音がJBL本来の音です。 床の1/2 が未改修とのことなので、改修があったらまたお邪魔してスピーカーのバランスなど調整しようと思います。名古屋は関西への通り道ですから。 その後の様子 blog 6月 |