毎年2件程度プライベートスタジオの音響調整の依頼があります。個人宅のリスニングルームもスタジオもルームチューンの基本的な考え方は同じですが、スタジオでは低域の伝送特性をフラットにしたいとのご希望が強い点に若干の開きがあります。 今年(2009)の事例を参考に、スタジオチューンとリスニングルームチューンの相違点を検証してみましょう。リスニングルームの伝送特性をフラットにしたいと望むなら、スタジオチューンの考え方は特効薬です。

一方リスニングルームでは、音楽が愉しく生き生きと鳴ってくれることが最重要課題であり、精神衛生上の観点からできれば伝送特性もフラットであって欲しい。 これは大きな隔たりです。

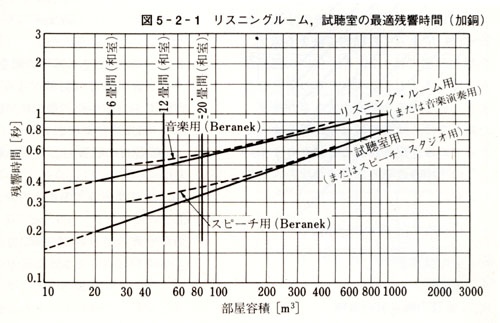

それなのに日本のリスニングルームは平均して残響時間が短く、モニタールーム程度のものが大多数を占めています。 初期反射音を適切な壁面・床面に配置して、その量と周波数特性と反射音の方向を管理すると、殆どの部屋がリスニングルームとして実用になることを多数のルームチューンの実績で確認してきましたが、加銅氏提唱の最適残響時間を超える響きを持つリスニングルームと比べるとその差は明白です。 既設の部屋のチューニングの目標値としての残響時間の値は、モニタールームは短め(0.4秒以下)、リスニングルームは長め(0.4秒以上/12畳)程度の認識でかまいませんが、リスニングルームの新設や大幅な改築であれば加銅氏の推奨値を下限として2〜3割オーバーしても構わない、と考えると設計の自由度が上がります。逆に2〜3割ダウンすると音楽が確実につまらなくなるので要注意です。 【図1】最適残響時間  ●参考文献 : リスニングルームの設計と製作例 P81 / 加銅鉄平 著 / 誠文堂新光社

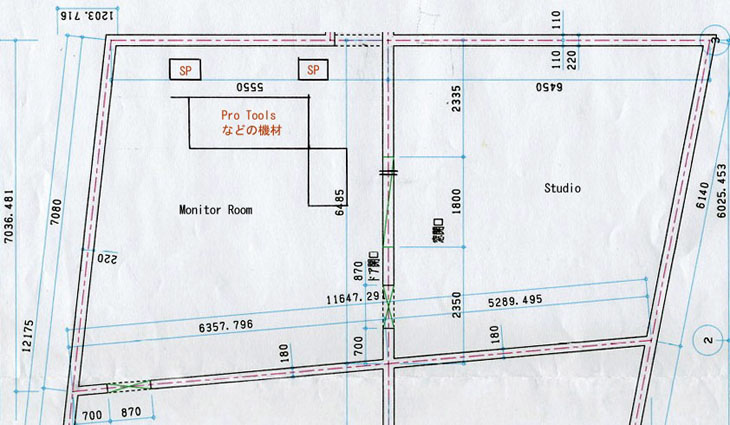

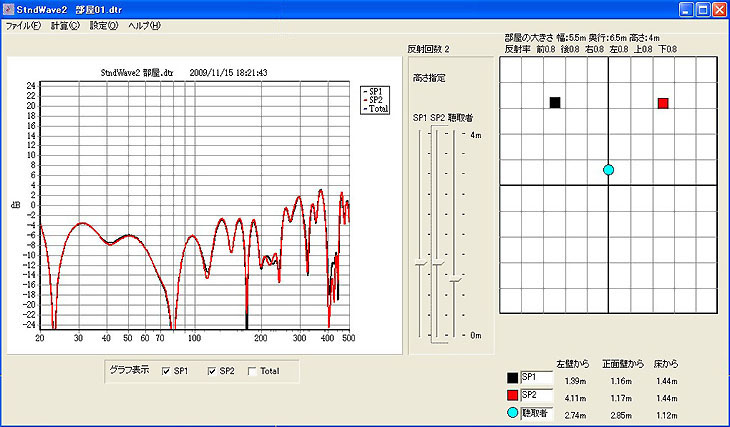

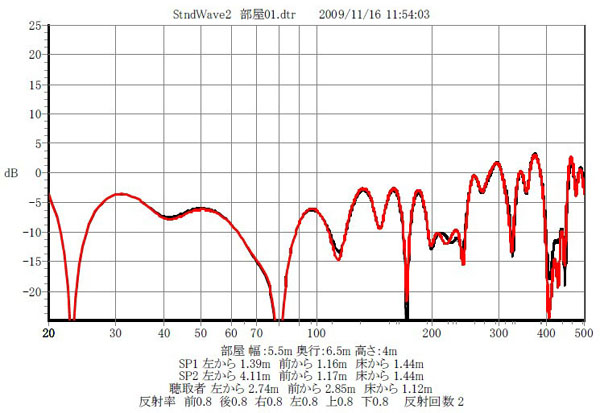

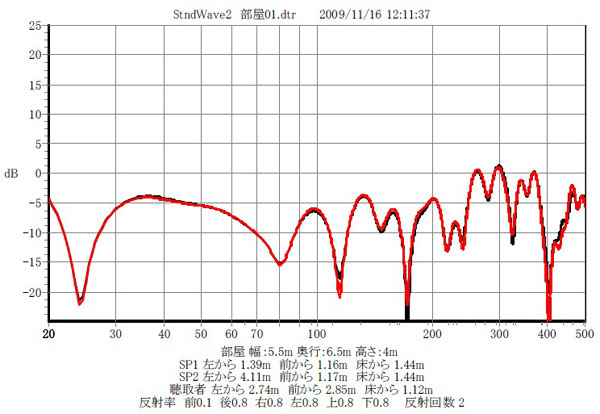

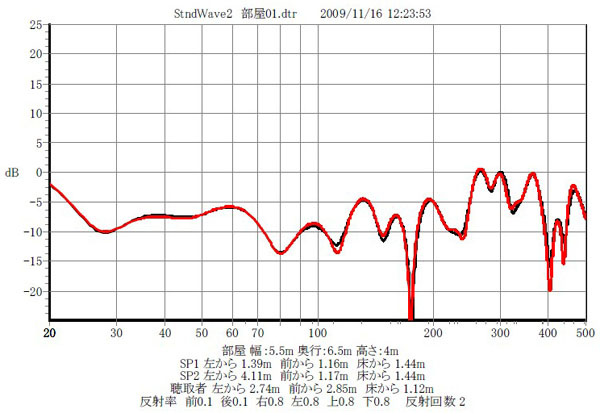

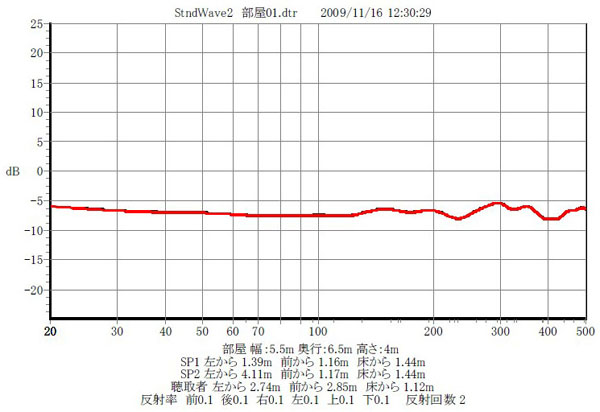

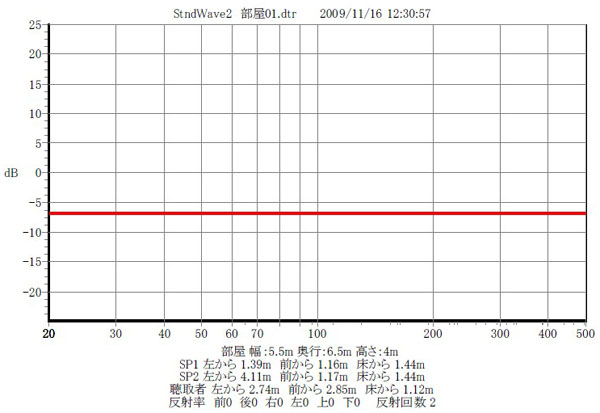

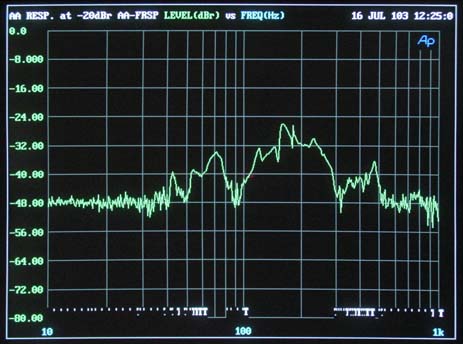

300Hz以上の帯域はウネリの密度が高くなって凸凹の幅が狭いので聴感への影響は無視出来ますが、ミッドバス以下では、後述の本件で問題視しているベースの音の特定のキーが小さく聞こえるような現象が起こる可能性が高まります。 そんな訳でモニタールームでは低域の残響時間はフラットまたは若干短くなるように設計することが推奨されています。しかし小さな空間の場合、デッドスペースになってしまう低音域を吸音するための体積を確保することがすこぶる困難である、という難関に直面します。 では実物のモニタールームをサンプルに、コンピュータシミュレーションで低域の位相干渉を再現してみましょう。

ところで無償ルームチューンでのご希望は、

<条件1>は商業スタジオのように低域がデッドな部屋にすれば、いとも簡単に実現できる特性。 <条件2>はライブハウスのようにエネルギーが充満する部屋にすることで実現できる特性。 ・・・トレードオフ的条件の両方を同時に実現したい。難しいご希望です。そこで改善の方策を箇条書きにして可能性を探ってみると、

<1>は正攻法ですが音楽の楽しさを奪い、条件2のダンスクラブの音と相容れません。 <2>は直接音と反射音の位相干渉を減らす方法の一つで、最も強い位相干渉を起こす一次反射音をリスニングポイントから逸らす方法です。例えば上向き斜め壁を増設して反射音を天井に送る構造とし、天井にミッドバス以下の吸音層を設ける。過吸音にならないように注意しながらカットアンドトライで吸音量を決める。 小型ダンスクラブのタイトな骨盤的な音を追求するのであれば、<2>を採用するのが妥当です。先日のオフ会で成功例を体験してきました。ブログに写真があります。0907、0903。

<1>のライブ化では、商業スタジオ的な音響特性も合わせ持たせる必要性から、リスニングルームと試聴室の中間くらいの残響時間が妥協値でしょう。室容積およそ150立米なので誘導目標の残響時間0.5秒。 <2>の初期反射音対策では、タイトで包容力のある音を求めて全帯域の初期反射音を増やすと、ミッドバス以下の伝送特性に位相干渉による凸凹が増えてしまうので、ミッドバス以下の反射音は増やさずに中高音域の反射音だけ増やすノウハウが必要になります。 SVパネルの音響特性は、中高音域/水平拡散反射、ミッドバス/吸音、なので、特殊な壁構造を新たに作るより、SVパネルの物量投入の方がローコストだし検証済みの安心感があります。但し100Hz以下の帯域は未解決です。 100Hz以下の帯域の吸音は、大きな体積のグラスウールの層を設ける方法と、100Hz以下に共振点を持つ板振動をダンプして使う方法が有力です。 吊り天井の強度不足は吊り野縁の強度不足ですから、G(49Hz)とA(55Hz)の所在不明音を解決するには天井を撤去して再構築する必要があります。再構築する天井面をLVパネルのようなスリット構造にして低音を裏側に回り込ませ、大量のグラスウールで100Hz以下の残響を吸音する。以上で全て解決です。 板共振をダンプする方式も天井裏に組み込むことができるので、両者を併用してカット&トライすることで最適吸音量に追い込むことが出来ます。 また天井に手を付けないのであれば、壁からの一次反射音から低音を除いて位相干渉の原因を取り除く方法が有力です。オーディオルームにLVパネルを大量に設置すると、60〜80Hzの残響時間が短くなり過ぎる嫌いがあるので、この性質を利用します。SVパネルに替えてLVパネルを壁面に大量に設置すると低音の位相干渉を軽減することができます。 LVパネルは60〜80HZも吸音する

本件の無償ルームチューンのサンプルは、プライベート・スタジオではありますが、プロユースのスタジオです。そのため全体像が見える写真の公開は出来ませんが、ルームチューンでお尋ねしたときの初期状態は<写真1>のようなものでした。ウレタン系の吸音材で部屋中が囲まれています。 【写真1】ラワン合板がウレタン系吸音体で覆われている  ウレタンスポンジの部屋は高音域が超デッドになり、相対的にミッドバス以下の音がだぶついてブーミーな音が部屋中に充満します。低音の干渉波が吸音されないので伝送特性の暴れもどんどん成長して大きく波打ちます。 低音楽器の倍音が吸音されずに残っていれば倍音が隙間を埋めてくれて聴感で感じる低音の暴れは軽減されるのですが・・・ 中高音域のみデッドな部屋は低域の干渉波の影響が大きく強調される音場になります。 デッド系の部屋を嗜好する場合には、高音域の吸音材の量に比例する量の低音域の吸音材(LV&SVパネル、ラスクパーティションなど)を併設して残響時間の周波数特性をフラットに誘導する必要があります。

ミニソネックスの販売サイトにウレタン系吸音材と高密度グラスウール系吸音材の吸音率を比較したグラフがあります。グラスウール系の吸音材の方が吸音周波数帯が低域方向に広く、SVパネルやラスクパーティションとの組み合わせに向いています。

G(49Hz)とA(55Hz)の音が所在不明に広がって大きく聞こえる原因は天井の強度不足による板振動の輻射音です。天井をがっちり作り替えることで G、A、は解決します。 天井をがっちりした構造の低音域の吸音層に作り替え、その表面を中高音域の反射体で仕上げれば、低域の位相干渉が減ってE(41Hz)とF(44Hz)の音が小さく聞こえる問題点も解消します。 以上が延べ3日間に渡る無償ルームチューンの総括です。天井などの木工事は地元の業者さんにお任せなので、オーナーの監督責任重大です。 |