| コンクリート打ちっ放しの部屋の伝送特性と低音処理のテクニック |

McIntosh SPEAKER SYSTEM XRT26

|

XRT26に惚れ込み、XRT26の姿に合わせて天井高3.6mのRC打ちっ放しのオーディオルームを含む新居を造ってしまった。という岐阜県のオーディオファイルのお宅を拝見しました。- 2004・06・15 -

■周波数特性:32〜22,000Hz(±2dB)

■推奨アンプ出力:2000〜1,000W

■保護回路:自動復帰型オーバーロードプロテクション回路

■出力音圧レベル:87dB/2.83V/1m

■インピーダンス:4Ω

■クロスオーバー周波数:250Hz、1,500Hz

■使用ユニット:30.5cmコーン型×2、20.3cmコーン×1、2.5cmアルミドーム型×23

■外形寸法/重量:ベースエンクロージュア:1,105(H)×508(W)×394(D)mm/41.1kg、トゥイーターコラム:2,184(H)×432(W)×381(D)mm/31.5kg

■価格:2,300,000円(税別) ※製造中止 |

Section 1 : 定在波 「1次と2次が支配的」

Section 2 :

RCの部屋の残響時間 「0.55秒」

Section 3 : サウンドステージ

Section 4 : 拡散反射と平面反射を組み合わせてルームチューニング

Section 5 : ルームチューニング実施例

Section 6 : 前置きが長くなりましたが、この部屋の改装案

|

| Section1 : 定在波の影響を理論と測定で確認する |

- 2004.09 -

グラスウールパネルなどを室外に出して定在波の確認 - 2004.09 -

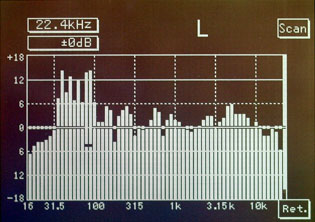

デモパネルを使いオーナー自らの手により理想とする音場を追求した。ウーファ・キャビネットと側壁の間にフラッターエコーがあり、両者の間に拡散或いは斜め壁を挿入するとリスニングポジションの伝送特性に変化が現れる、しかし33Hz〜100HZの伝送特性の盛り上がりは解消の気配すら見えない。

|

|

窓を開けると残響時間が短くなるので伝送特性が微妙に変化する、しかし本質的な解決にはならない。 |

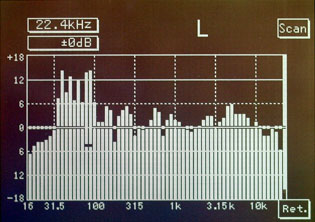

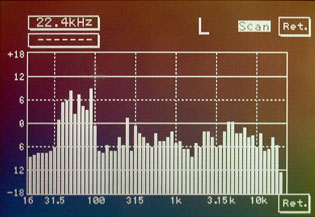

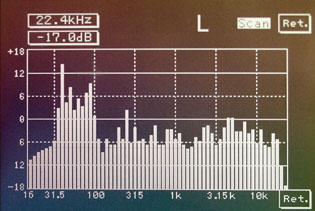

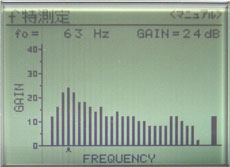

定在波の影響1(DG38)

|

|

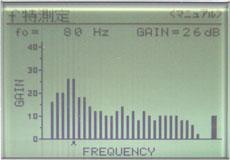

定在波の影響2(DG38)

|

再生音の特徴 : 33Hz〜100Hzに10dbものピークがあるにもかかわらず、とてもエネルギッシュで、そこそこの解像度を持ったジャス向きの再生音が得られています。ブーミングを起こす125Hz〜250Hzがフラット、あるいは多少下降気味で、ピークの周波数が100Hz以下だけに限られていることが幸いしているようです。

|

|

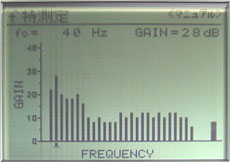

定在波の影響3(DG38)

LVパネルなどを置くと、細かい変化が見られるものの、30〜100HZの基本形状に変化は表れない。小さな反射面でコントロールできる範疇のものでは無い。

|

|

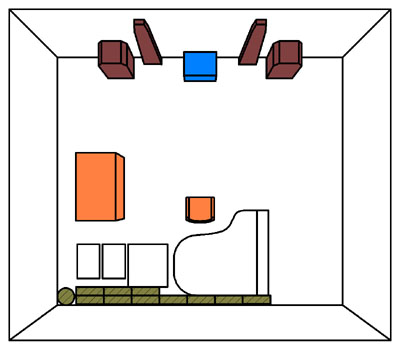

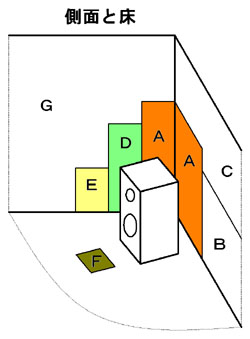

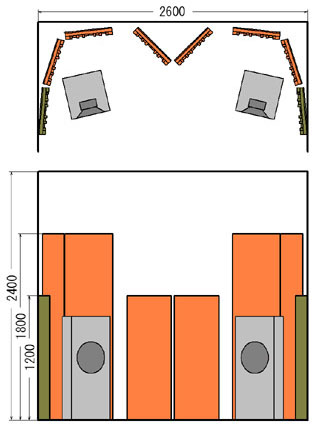

LVパネル設置前(初期状態)の機器&ラック等配置図

- 2004.06 -

(天井・壁面にも額絵、拡散体あり・・写真参照)

■理想の部屋寸法

RC打ちっ放し工法の13畳強で、天井高3.6m。ダイヤモンドプロポーションに近い理想形状の部屋となっている。

■部屋サイズ 5040(W)×4370(D)×3600(h)

寸法比 1:0.867:0.714 で石井式のダイヤモンドプロポーションにほぼ合致する。

予想低域特性はサンプルグラフの W=0.9, H=0.7でベストの低域特性が期待される部屋。 |

|

■定在波の周波数を計算

定在波のルート周波数は、左右:33.7Hz、前後:38.9Hz、上下:47.2Hz。石井式のページに従ってこの部屋に発生する定在波を周波数順に並べると・・・

=表1=

| No. |

振動モード |

定在波周波数 |

| 1 |

1,0,0 |

33.7Hz |

| 2 |

0,1,0 |

38.9Hz |

| 3 |

0,0,1 |

47.2Hz |

| 4 |

1,1,0 |

51.5Hz |

| 5 |

1,0,1 |

58.0Hz |

| 6 |

0,1,1 |

61.2Hz |

| 7 |

2,0,0 |

67.5Hz |

| 8 |

1,1,1 |

69.9Hz |

| 9 |

0,2,0 |

77.8Hz |

| 10 |

2,1,0 |

77.9Hz |

| 11 |

2,0,1 |

82.3Hz |

| 12 |

1,2,0 |

84.8Hz |

| 13 |

0,2,1 |

91.0Hz |

| 14 |

0,0,2 |

94.4Hz |

| 15 |

1,0,2 |

100.3Hz |

| 16 |

0,1,2 |

102.1Hz |

となり、程よく分散されている。 |

|

伝送特性のピーク(33〜100Hz)が一次と二次の定在波の周波数に丁度一致します、だからこのピークが定在波によるものと考えるのは早計であろうと思います。定在波は低音域にディップを作る作用をするものであって(パナソニックのシミュレーションデータ参照)、ピークを作るものではないからです。では平行壁に起因するフラッターエコーに因るものか?・・、100Hzを境に、上の帯域にピークがないことから、この可能性も低いと思われます。オーディオルーム実験棟(RCまたはブロックの実験棟も必要)でその結論と対策法を見つけだすことにします。

デモ用のLV600パネル設置、センター最上段はパネルの数が足りず片側のみ

|

低音域の吸音処理

Rに囲った合板の表面を布で包み、内部にグラスウールと座布団を充填した低音の吸音体が天井コーナーに設置されている。低音処理に腐心されている様子が窺がえる。

パイプオルガン曲

最初にパイプオルガン曲を試聴させていただきました。やはりRC打ちっ放しが理想のリスニングルームに一番近い存在だな、と実感させてくれる音で、礼拝堂のスケールと重量感を壮大な響きと伴に堪能いたしました。

伝送特性の低音域

低音域の量感は、解像度が犠牲にならなければ、多ければ多いほど音楽に没頭できる、と私は思っています。しかし33〜100Hzに大きなピークがあるために10〜20Hz付近の超低音が不足しているように聞こえます。

|

|

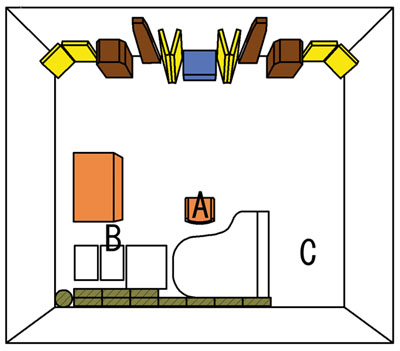

リスナーの背後の音空間は左右非対称

リスナーの後方から右側にグランドピアノがあり、その右側には空の空間がある。

リスナーの後方から左側にはラックなどがあり、その背後からピアノの後ろまで、東京防音のアコースティック・コンディショナーが多数配置されている。高密度グラスウールを包む特殊不織布の表面はラックなどで覆われており、高音域の損失を極力抑える対策がとられている。

低音域の伝送特性

■A点・B点はミッドバスが分厚いヒップポップ系のサウンド。C点はヌケの良いHiFi系のサウンド。伝送特性にも大きな差がある。

■RCの完全対象の閉空間で起こるB点、C点の相違のメカニズムを明確に説明することはできないが、A点・B点の50Hz以下の伝送特性の下降は、周辺の家具類による板共振によるものと推測される。

■つまり板共振を利用すれば低音域も制御可能であることが分かる。但し板共振の副作用であるミッドバスの再放射を防ぐ手立てが必須。

■グラスウールの吸音体を除いたときの伝送特性を測る必要がある。

|

LVパネル設置後の機器&ラック等配置図 - 2004.06 -

A,B,C地点で低音域の伝送特性が全く異なる。C点は抜けの良いHiFi系の音がする。ラックや吸音体の配置によるものだが、それらを室外に出すとC点の特性もB点に近づくことが確認された。StainVeiL(ステンベール)パネルのミッドバス吸音特性が有効に働くと思われる。

|

A点

B点

C点

31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800,

1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k, Total

Gain.

|

|

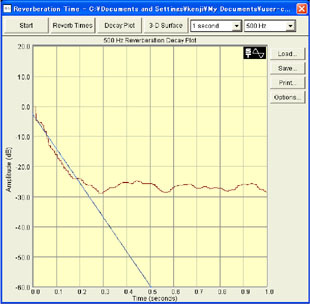

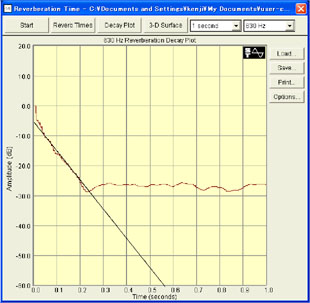

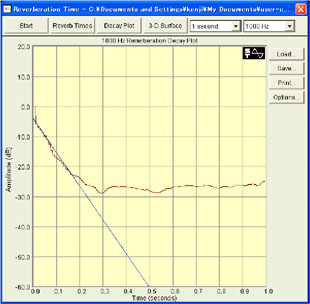

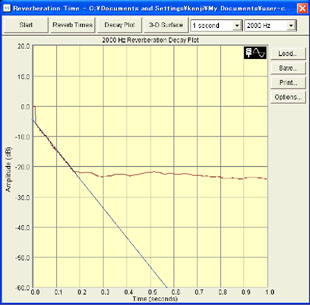

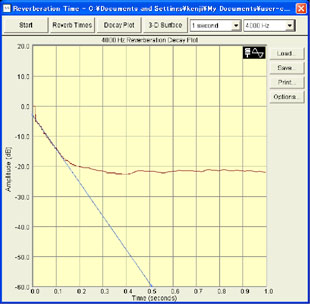

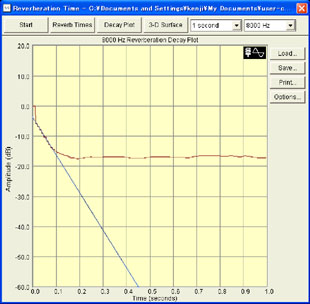

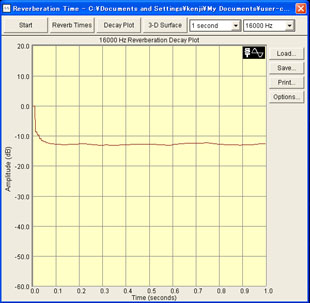

- 2004.03 -

■ 今年3月に測定した残響データを添付します。部屋の状況は、訪問いただいた時とほぼ同じです。

|

|

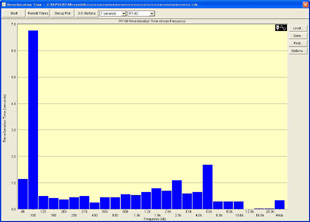

Spectraが自動認識した残響時間の周波数特性

100Hzの残響時間が突出して6.8secとなっている。RCの部屋でもありえないことだ。ピンクノイズの音量が小さくてSNが確保できなかったためのエラーと思われる。しかし聴感でもミッドバスが分厚い傾向の音に聞こえる。HiFi系の録音は超低音上げ気味、ミッドバス下げ気味の音作りの傾向があるので、大きな違和感は無いが、ライブ録音などミッドバスが分厚い録音では部屋の特性とバッティングしてミッドバスに圧迫感を感じる。 |

コンクリートの部屋でも残響時間は0.55秒にしかならない。この時間は最適残響時間の範疇である。

残響時間のグラフにあり得ないであろう6.8秒の時間が表示されているので、測定時のナマデータを送ってもらい、各周波数のディケイに残響時間の接線を書き入れて下表の値を得た。未記入の数値は前後とほぼ同じ値です。

| 周波数 |

80 |

100 |

125 |

160 |

200 |

250 |

315 |

400 |

500 |

630 |

800 |

1.0k |

1.2k |

| 残響時間 |

? |

1.5 |

0.7 |

0.75 |

0.35 |

0.45 |

|

0.5 |

0.5 |

0.6 |

|

0.55 |

|

| 周波数 |

1.6k |

2.0k |

2.5k |

3.1k |

4.0k |

5.0k |

6.3k |

8.0k |

10k |

12.5k |

16k |

20k |

|

| 残響時間 |

|

0.6 |

|

|

0.55 |

|

|

0.5 |

|

|

? |

|

|

●低音域を除く残響時間は0.55秒前後で、音楽を楽しむ部屋として理想的な値。しかし残念ながら、と言うよりRC打ちっ放しでは当然の結果であるが、ミッドバスの残響時間が上昇している。

ディケーグラフの読み方&使い方

残響測定の音源は部屋のコーナーに向け、SPの音が測定用のマイクロフォンに直接入らないようにするのが正しい測定方法だが、フロントのSPで代用しても誤差は僅かである。残響特性の数値が最適残響時間に近いに越したことはないが、その形の方がより重要である。 --> 部屋の響き参照

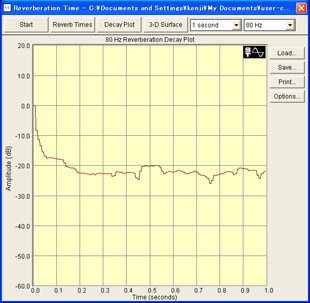

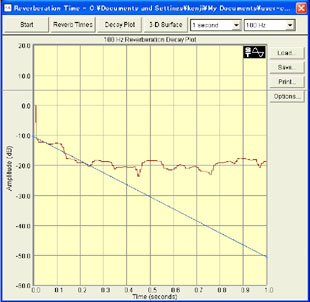

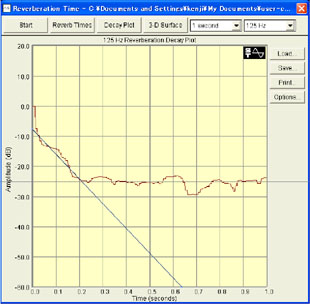

ディケーグラフからフラッターエコーを探す

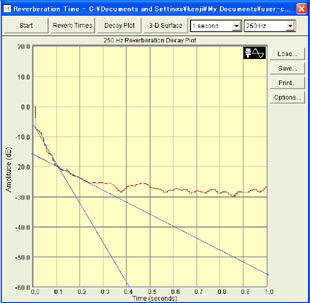

グラフにグランドノイズが多く、説明に都合の良いデータが無いのですが、例えば250Hzのデータは、−20dB以下にもう一本接線を引くことができます。接線が2本引けるとき、2本目はフラッターエコーを示します。

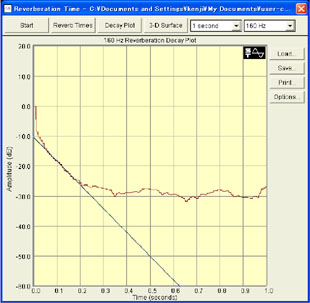

80Hz:S/N悪過ぎて接線引けない

|

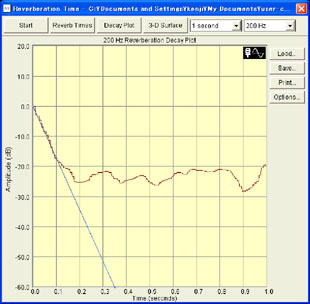

100Hz:1.5secだが、信頼性は低い。

|

125Hz:0.7sec

|

160Hz:0.75sec

|

200Hz:0.35sec

|

250Hz:0.45sec

|

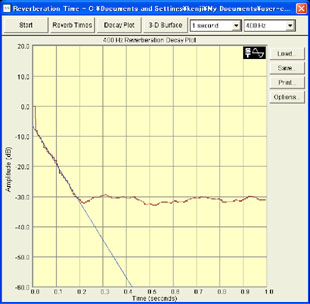

400Hz:0.5sec

|

500Hz:0.5sec

|

630Hz:0.6sec

|

1kHz:0.55

|

2kHz:0.6sec

|

4kHz:0.55sec

|

8kHz:0.5sec

|

16kHz:S/N悪過ぎて接線引けない

|

●サウンドステージ

フリースタンディングのスピーカー配置は、部屋の条件に恵まれると空間の奥行きや高さが再現される3次元的サウンドステージが体験できます。しかしそのオーディオルームに感銘を受け、別の部屋で同じ機器による同じシステムを組み上げてみても同じサウンドステージが出現する可能性は殆ど

0%です。 しかし何故サウンドステージが出現するのかについて理論的なメカニズムを知れば、大きさや形が異なる部屋であってもサウンドステージを構築することができます。

一般にフリースタンディングで偶然に得られるサウンドステージだけで音楽を炸裂させることはかなり困難です、拡散壁により理詰めで作り上げるサウンドステージなら、古典的なオーディオ再生が追求し続けた汗が飛び散るような炸裂したサウンドも同時に達成可能です。

●無響室にサウンドステージが生じるだろうか?・・

答えはNOです。無響室のステレオセットでは、全ての楽器が二つのコーンを結ぶ(シングルコーンの場合)一本の紐のような細いエリアに重なり合って並びます。2wayのシステムであれば、4本のユニット(TweeterとWoofer)で囲まれる奥行きのない額縁のような平面の中に楽器が配置されます。

●反射体の大きさに逆比例する反射音の周波数

大気の中を進行する音波の速度は 340m/sec。100Hzの音の1波長は 3.4m(340m/100)なので、この音を効率よく跳ね返す反射面の大きさは、正方形の反射面であれば一辺の長さが

3.4m以上必要です(少なくとも波長の半分の 1.7mは必須)。1kHzであれば 17cm、10kHzであれば17mmです。従って

・ 中空に小さな反射物がたくさんあると高音域の反射音だけが増加します。

・ コンクリートのような全音反射の平面でも、平らで大きな平面であると聴覚には低音過多の印象を与えます。

音波のこの性質を応用し、壁面各部に適切な大きさの拡散体を配置すると、周波数特性の制御が可能なサウンドステージを作ることができるのです。

●生演奏のサウンドステージは楽器が作るのか?・・ ホールが作るのか?・・。

コンサートホールやライブハウスの大きな床は低音感の多い反射音を返し、音のピラミッドの底辺を形成します。一方天井や壁面には、浮雲や照明器具・柱などの突起物があり(霧島国際音楽ホール)、細かな反射物が中高音の多い反射音を客席に返します。 奥行きや広がりのある生演奏のサウンドステージは、演奏家が奏でる楽器の音だけで作られるものではなく、ホールやライブハウスの初期反射音が楽器の音に作用して醸し出されるものなのです。

●録音された音にサウンドステージが収録されているか?・・

クラシックのオーケストラのホール録音では、メーンマイクロフォンは指揮者のすぐ後ろの上方にセットされます。ステージを見下ろしてオフマイクで収音しているので、サウンドステージの素材になる、床からの反射音、浮雲の反射音など、沢山の間接音が同時に集音されています。

しかしステレオ録音では、上下の情報が左右の情報に統合されてしまうため、デッドな部屋で再生すると、最大限うまくいったとしてもサウンドステージは奥行き方向にのみ展開するだけです。拡散反射音と平面反射音(後述)を適材適所に配置してフロント壁面に上下の音を抽出する機能を与えると、奥行きと高さと広がりのあるサウンドステージを蘇らせることができます。

|

無響室は反射音が殆ど存在しない部屋。この空間にシングルコーンのステレオセットを置いたとき、二つの点音源から高さや奥行きのあるステージが再現されるだろうか?・・・ むろん高さのあるステージなど現れる筈がない(頭部伝達関数参照)。答えは「高さは再現されない、非常に聞こえずらいが奥行きは再現される」である。ソフトに含まれる空間情報がある程度の奥行きを作るが、臨場感には程遠い。高さの情報が全く無いからガラス板を真横から見るような、厚みのない奥行きができるだけである。

居間などの臨場感と比較すれば、上にも下にも前後にも拡がらず、左右のコーンを結ぶ直線的なキャンバスに点として楽器が存在するように聞こえる。ソフトの制作者がイメージした立体的なフォルムは無響の空間ではその姿を現さない。

楽器のフォルムに深みを与えるために盛り込まれた空間情報であっても、再生系の音空間に高さを表現する能力がなければ、実音と同じ直線上に空間情報も並ぶことになる。実音より弱いレベルの空間情報はエネルギー差によるマスキングで殆ど聞こえてこない。この状態のことをクリアな音と勘違いする可能性が無きにしも非ずであるが、佇まいが表現されることは絶対にあり得ない。そして空間情報が少しでも多過ぎれば、楽器に纏わりつく邪魔者となり、空間情報が音の鮮度を下げる結果となる。

|

|

●頭の形により回折音が変化することを手がかりに聴覚神経が情報を処理し、脳が総合判断を下すことで上下・前後の音の方向が検出される

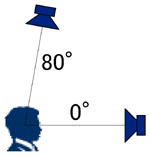

音源が右前方30度の方向にあれば、左の耳に到達する音は右の耳より0.00025秒遅れます(耳の間隔を17cmとした)。さらに左耳に入る音は顔の陰になるため直接音が届かず、顔の凸凹に沿って回折した音が届くので回折しにくい高音が弱い音になる。この二つの要素が方向知覚の基本的な手がかりであるとしたものが古典的な方向知覚の理論でした。

近年になって、回折音の効果により上下方向の音源も知覚できることが解明された結果、二つのスピーカーによる上下も含む立体音場の再生がホームシアターに応用されるようになりました。しかし頭部伝達関数には個人差があり、平均値を用いる方式では不快な圧迫感(逆位相感)を生じてしまい、ピュアオーディオのサウンドステージをバーチャルに作り出すことは不可能です。ピュアオーディオでは、リスナー自信の頭部伝達関数を利用してサウンドステージを構築する必要があります。

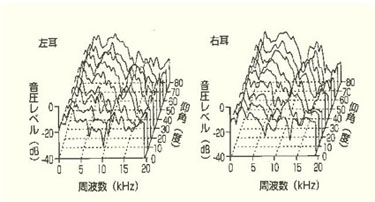

頭部伝達関数

仰角(正面0〜80°)による頭部伝達関数の変化

音のなんでも小事典/日本音響学会編/講談社 より

CDやSACDの楽曲の空間情報にこの頭部伝達関数が組み込まれているのか・・? 答えはNoである。バイノーラル録音、VR(バーチャルリアリティー)系のソフト以外では偶然に生成されたものを除いて含まれていない。

|

顔の形が頭部伝達関数になる

音の波が耳に入るとき、頭部の凸凹による反射・回込み、耳介内での反射音などが干渉を起し、鼓膜に伝わる波の強度にはディップやピークが生じる。周波数特性・位相特性がフラットな音圧を特定の方向から与えたとき、鼓膜に到達する音の特性(左のグラフ)がその方向の頭部伝達関数である。

水平方向

音源が水平斜め方向にあれば左右の鼓膜に届く音の質や時間が微妙にずれる。人はこの現象を利用して音源の方向を知る手掛かりを得ている。無響室(カーテンだらけの部屋)のステレオ再生であっても、左右の時間ズレ(位相差)から、水平方向の定位と奥行きを感じることができる。

垂直方向

左のグラフは、周波数・位相ともにフラットな音を、顔の正面から上方向に移動したときに鼓膜に到達する音の特性を示す。顔の凸凹などを反映した頭部伝達関数である。グラフの一番奥のデータは上方80度の頭部伝達関数で、0度のものとは明らかに形が違う。

ステレオ配置のスピーカーから直接音だけしか耳に届かない環境(無響室や吸音グッズだらけのオーディオルームでは0度以外の方向には音が無い)では、0度の頭部伝達関数のみで音楽を聞くことになり、上下方向に拡がる立体感は発生しない。

音源の移動

スピーカーを0度から80度の方向に徐々に移動し頭部伝達関数の影響を受けた音(頭部伝達関数が畳み込まれた音)が連続的に鼓膜に到達すれば、音源の移動がはっきり分かる。

高さの表現

無響室では上方や下方からの反射音が皆無、従って垂直方向の頭部伝達関数が有効に働かない。音像の定位はテーブルの板を真横から見るような奥行き方向の2次元平面となる。デッドなオーディオルームが臨場感の再現を不得意とする理由である。

|

●オーディオルームの完成度は初期反射音が決定する

数多くのオーディオルームをチューニングした経験から、オーディオルームに録音現場の距離感(サウンドステージ)を再現させる要素は、オーディオルームの初期反射音であることが明白になりました。初期反射音の質(2種類ある)を選び適切な方向に配置すると、音源に含まれる録音現場の間接音(初期反射音と残響音)が楽器の実音の定位から遊離して拡散反射面に引き寄せられ、録音ステージの佇まいが再現されるのです。スタジオ録音ではエンジニアが付加したデジタルリバーブなどの間接音がエンジニアの意図を表現します。

もう一つの発見は、サウンドステージの生成にはオーディオルームの残響音(残響時間)は殆んど関与していない、という事実です。言い換えれば残響時間の適・不適で論じてきた従来のオーディオルームの設計プロセスは無意味であった訳です。

最適残響時間の概念は、サウンドステージが確立できていることを前提に成立します。未確立のオーディオルームで最適残響時間を満たしてしまうと風呂場の音になってしまいます。オーディオ雑誌やオーディオ店が推奨する「オーディオルームには吸音グッズが必要」という考え方も、サウンドステージが確立されていないオーディオルームの対処法としてであれば、あながち間違いとは言えません。でも音楽が楽しく鳴ってくれる筈はなく、上位機種に乗り換えても常に不満足が発生します。機器のとっかえひっかえ・ケーブル交換の無限地獄が待ち受けています。

サウンドステージが確立できた部屋では、残響時間を最適値に近づけるほどに音楽が益々楽しく鳴ってくれるようになり、音楽浸けの生活が可能になります。30分で聴き疲れするデッドなオーディオルームの対極です。

|

|

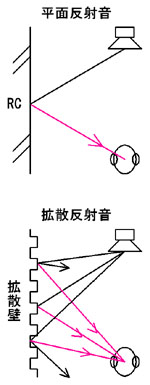

●振る舞いが違う二つの反射音の使いこなしがルームチューンのキーポイント

平面反射音

音の入射角と反射角が一致する平らな壁面が作り出す反射音を平面反射音と定義する。ピンポイントの一点の反射音しか耳に届かないので、聴覚が感じるエネルギーはとても小さい。

拡散反射音

音の入射角と反射角がランダムになる壁面が作り出す反射音を拡散反射音と定義する。壁全体からの反射音が耳に届くので、聴覚が感じるエネルギーはとても大きい。

例えば左壁面では(左の図)

直接音に加え、左壁面から反射音が届くとき、その音が平面反射音であれば楽器定位のシフト量はごく僅かで無視できる範囲に収まる(壁とスピーカーの距離が

1m 程度以上離れている場合)。しかしその音が拡散反射音であると楽器のフォーカスがボヤけ、楽曲全体の分解能が低下する。ではフラッターの防止も兼ねてカーテンなどで吸音性の壁面にするとどうなるのか?・・ 下記の悪循環が始まります。

1.頭部伝達関数の有効利用ができなくなってサウンドステージが消滅方向に向かい、音楽が確実につまらなくなる。

2.サウンドステージが無いので、部屋の残響音(フラッターエコが大半)が邪魔になる。

3.さらに吸音グッズを買い込む。

結論として、3度以上の角度を付けた(フラッターエコーが生じない)平らな壁面がベストとの結論になる。では3度の壁面でスピーカーと壁との距離が 1mより近いときはどうしたら良いのか?・・、スピーカー背後の壁面から拡散反射音を返し、直接音の立体感を増すと解像度の悪化は100%阻止できる。

|

|

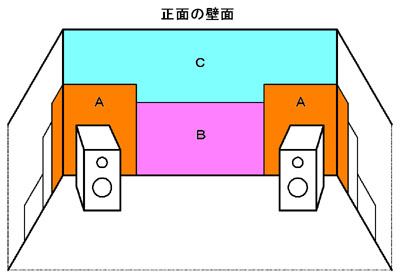

Section4 : 拡散反射と平面反射を組み合わせてルームチューニング

リスナー自信の頭部伝達関数がサウンドステージを作る |

●存在感の強いライブと存在感の希薄なライブを適正配置すると楽器の佇まいが見えてくる。

B: 楽器の佇まいを作り出すエリア。立体的(V字形など)な拡散反射音が、Aの処理で作ったサウンドステージに楽器に佇まいを与える。

Aとの境目に平面を残すと、アンサンブルの解像度がアップする。 |

最もクリティカルなエリアであるにもかかわらず、オーディオラックやスクリーンとの折り合いをつけなければならない難しいエリア。ベストなセッティングが選べるとは限らないので、複数のバリエーションを開発済みである。ラックなどの多少の配置変えも視野に入れて妥協点を見出さなければならない。

ポップスやジャズボーカルを聴くことが多ければ、StainVeiLまたはLVパネル1setを山型にしてセンターに置くと良い、ボーカリストの佇まいが明確になり、なまめかしさまで再現されるようになる。咽の開き具合のような細かなニュアンスも聞き取れるようになる。

センターパネルの開き具合は、ロック系では狭く、クラシック系では広くが、標準的な設置方法。狭くすると解像度が優先され、広くするとアンサンブルが優先される。

LVまたはStainVeil の山を二つ作ると、クラシックからジャズ・ポップスまで全てのジャンルに適合するサウンドステージが形成される。ボーカルの佇まいが更にブラッシュアップされる。

|

|

A: サウンドステージを作るエリア。

Hi上がり・超低音上がり・ミッドバス下がりの拡散反射音が音楽に心地よさを誘う。 |

鏡像法による検証で明らかなように、スピーカーを部屋のコーナーに置くと背後から戻るLo上がりの反射音がミックスされて再生音がブーミーになる確立が高い。また壁に当たる音圧が高いので壁板が125Hz〜250Hzで振動しブーミーを助長する。

100Hz以下の上昇は音楽に心地よさを誘うので若干の上昇は許容されるが、ミッドバス(125〜250)の上昇は音楽から心地よさを奪うので許容できない。壁振動を抑えるか吸音しなければならない。

Lo上がりに比例したHi上がりの処理が音楽に躍動感と心地よさを誘う。

低音を増強し、ミッドバスを吸音し、高音域を拡散反射するStainVeil(ステンベール)1800パネルの設置が有効。壁に固定するか、蝶番で連結して自立させる。

片手で持ち上がってしまうような質量の小さい拡散パネルも製品化されているが、パネル全体が低音で振動し、低音楽器の骨格が失われてしまう。この位置に質量の小さい調音パネルを置くことは逆効果である。

C: 吸音するとサウンドステージの奥行きが失われる、かといって強い反射が感じられると頭上が喧しくなる。

反射音の存在を感じさせない平面反射がベスト。 |

スピーカー背後の拡散音が一旦途切れて天井につながらないとホール上空の深さのある奥行き感が得られない、得もいわれぬ上空の漂い感を作るには、反射音の存在を感じさせない平面反射音がちょうど良い。

|

|

●「A」,「B」 の壁面処理がオーディオルームで必要最小限のチューニングポイントだが、このパネルの背丈と角度を変えるだけでスピーカーの音質とサウンドステージの形を大きく変えることができる。例えば「A」の部分に背丈が低いLV1200パネルを用いたチューニングでは、スピーカーの音質改善の意味合いが強くなり、背丈が高いStainVeil1800パネルを用いれば、音場も含めたルームチューンの要素が強くなる。1500は1800の傾向に近い。

「B」のパネルはボーカルの口元の高さを決定するため通常1200〜1300mmを使いますが、リスニングポジションまでの距離が十分とれる場合には1500mm、1800mmを使うこともあります。シアター兼用のオーディオルームのスクリーン裏に1800mmを使うと、スクリーンの中心付近にせりふ定位します。

|

●側壁に拡散反射を配置すると、サウンドステージの左右への広がりが増え、奥行きも深くなる。

| D: 「A」と同じHi上がり・超低音上がり・ミッドバス下がりの拡散反射音がベストだが、高さに要注意 |

「E」に拡散反射があり、「D」の壁面が強固で壁振動によるミッドバスの輻射が無ければ平面を残してもかまわない位置、壁振動があれば振動を抑えるついでに拡散反射にすれば「A]の効果の補強になる。背丈は「A」と「E」の中間が良く「A」が1800mmであれば1500mmにすると視覚的なバランスが整います。手前のエッジをスピーカーのフロントバッフルに揃える程度が標準位置で、手前にせり出してしまう場合はキャビネットの高さ+100〜200mm以下に高さを制限する必要があります、高過ぎるとアンサンブルの分離が悪くなる。

手前のエッジをスピーカーのフロントバッフルに揃える程度が定位置だが、更に手前に迫り出すように置けばステージも手前に展開しライブ感も増大する。ただしライブ感が濃厚になりすぎると逆位相に似た圧迫感を生じるので高さのカット&トライが必要。

z オーディオルームを横長配置で使うと「D」のパネルを手前広がりに置くことができる、この配置の場合「D」の効果は広がり角度で調節できるので、「A」の高さに揃えることがある。「D」のパネルの背を高くするとライブ感が増大するが、圧迫感を生じることがある。「D」をStainVeil1200-plus(ジョイント穴付き)にし、アジャスト可能にしておくと調整のバリエーションが増える。

E: スコーカ以上ツィータ以下の拡散反射音にすると、奥行きと解像度のバランスが整う

|

サウンドステージに広さと奥行きを与える重要なエリアですが、拡散音が多すぎるとアンサンブルの解像度が低下するなど弊害が出ます。最もバランスが良い高さが、スコーカとツィータの中間の高さで、「D」に続けて並べても良いしリスナー側に寄せても良い扱いやすい高さです。背が高い場合は「D」との間に隙間が必要です。

この拡散パネルを前後(SP側〜リスナー側)にスライドすると、奥行きと解像度のバランスが変わります、最適位置は部屋ごとに異なりますが、一次反射のポイントより多少SP寄りにベストのポイントがある確立が高いようです。

600mmのパネルであれば左右側面のどの位置にでも置くことができます(弊害が全く無い)、リスナーの左右付近に複数枚配置すると、コンサート会場やライブハウスで感じる足元を這う低音感が増加します。定在波が原因の低音不足も補うことができます。

床がカーペットまたは畳敷きの場合には、必ずと言ってよいほどの頻度で発生しますが、コントラバスやベース、キックドラムなどの低音楽器がウーファーの高さに定位してしまい音楽の安定感が失われる現象が起こります。最も数が多い中音域の楽器のルートの音も同高さに定位するので、アンサンブルの解像度や楽器間の分離が低下したように聞こえます。

位置に必ずと言ってよいほどの頻度で発生するであるとベースやキックドラムの音が床に着地しない現象が発生する。低音が床から離れてしまうため音楽の安定感・躍動感が大幅に低下する。

「F」の位置にGallery-bassoを置き低音楽器の倍音を増やすと低音楽器が着地して演奏ステージに安定感が生まれます。低音楽器が着地しその上に中音楽器が乗る響きになるため、アンサンブルの混濁感が解消してスピーカーシステムの価格ランクが一桁上がって聞こえます。

スピーカーキャビネットとGallery-bassoの間には300mm前後の隙間が必要です、ベストポイントは耳で捜せば直ぐに見つかります。Gallery-bassoは単体では効果を発揮できません、スピーカー周りのチューンでサウンドステージを確立してから設置してください。フローリングの床の平面反射音も聴感では倍音不足を感じます、Gallery-bassoが十分有効です。

|

|

G: 反射音の存在感が希薄な平面壁がベストだが、フラッターエコーは厳禁

|

左右壁面を拡散反射壁にすると楽器の解像度が落ち、吸音にすると音楽の躍動感が失われます。従って平らで硬い(ミッドバスで振動しない)壁がベストなのですが、フラッターエコーを抑えないと楽器の音が五月蠅く且つ分離の悪い音に聞こえます。

。新設のオーディオルームであれば鋸歯状の壁面で設計すれば解決ですが(3度以上の傾きをを付けて鋸の谷が見えない向きに配置すれば斜めであることは全く気にならない)、既設の部屋の壁を建て替える改装は簡単ではありませんし、相当の覚悟と勇気が必要で、おいそれとは手がつけられません。

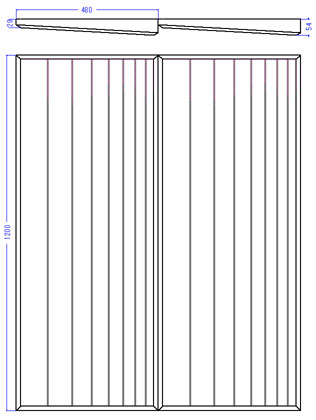

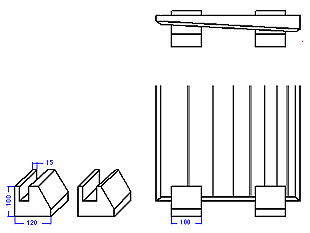

新築、改築のどちらにでも使える傾斜パネルがGallery-waveです。表面と枠はバーチ合板、内部にフェルトを充填し、裏側が松コンパネです。表面のスリットがミッドバスの輻射を抑制し、3度の傾きがフラッターエコーを消去します。

設置方法は2種類で、専用の木台に乗せ傾斜パネルとして壁際に配置するか、壁面に固定してください。

| 後方の壁面は拡散反射性が良い、背後からの反射音はサウンドステージの奥行きを深くする |

後方からくる拡散反射音はサウンドステージの奥行きを深くします、左右コーナー付近に平面壁を残しておけば後方からの拡散反射音はいくら増やしても解像度を落とすことがありません、スピーカー周りのチューンでサウンドステージを確立してからお試しください。

|

|

Gallery−wave

|

|

Gallery−wave 専用脚

|

● スピーカーパネルとセンターパネルとの間に200mm以上の隙間を設ける ● 拡散スカラホールを併用するとサウンドステージが上空に拡大する

|

■■ LV1200で奥行き方向のサウンドステージを作る

・ SP丈+100〜200mmのパネル(LV1200,LV1300)は視覚的な安定感もあり、居間と兼用のオーディオルームの定番です。立体感のあるサウンドステージが形成され、奥行き方向に重なった楽器の距離感が明瞭になって、バッフル面に貼り付いていたアンサンブルが奥行き方向に展開します。

・ センターパネルとSPパネルの間に200mm以上の平らな壁面を残してください、LVパネルが醸し出した奥行き方向の定位に、左右方向の分解能がプラスされます。

■■ LV1200-3set が最小構成

スピーカーシステムの持てる能力を存分に引き出し、ルームアコースティックのウイークポイントを覆い隠したときにルームチューンが完成します。LV1200-3set

を配置すると、ブーミー感が削ぎ落とされ、奥行きを伴った楽器の佇まいが見えるサウンドステージが現れます(音楽の友社”Stereo 2006/10”参照)。 |

・ キャビネットのバッフル幅が広くSPパネルの内側への迫出しが不足している例。バッフル幅が広いときは3連構成、または2連プラス1枚にすると調整のバリエーションが増えます。蝶番なしでバラ置きしても良いでしょう。

・ 背の低いSPパネルを使う場合、スピーカーパネルの内側がリスナーから100mm以上見えるように配置するのが使いこなしのコツです。

|

・ センターパネルに脚付きのLV600-plusを採用。SPが重低音を出すタイプでなければ、この組み合わせがシンプルで美しい。 |

・ 左がRC右が空間のように反射音が左右アンバランスである場合、-spパネルで囲うと反射音のバランスが整います。左右からの反射音のエネルギー量が均衡すると、サウンドステージの奥行きが深くなります。

|

・ 出窓にセンターパネルを乗せ、スクリーンが手前に下がる構成。センターパネルの効果で通常スクリーン(穴あきのサウンドスクリーンでなくても)でも映画の台詞がリアルになります。 |

|

<-- SPパネルにLV1200を使うとサウンドステージは奥行き方向に展開します、フリースタンディングが作るサウンドステージに匹敵します。そのステージに高さを与えるのがリスナー頭上の拡散スカラホールで、2枚の谷間をセンターに合わせ、頭上またはやや後ろの天井に取り付けてください、LV1800のサウンドステージに近づきます。

LV1800のサウンドステージを体験すると1200には戻れないと思います、しかしながらStereo誌の田中伊佐資さんの採点によると(音楽の友社”Stereo 2006/10”)、LV1200の標準セットだけで、●左右方向の広がり:◎◎◎◎◎ ●前後方向への広がり:◎◎◎◎◎ ●センターの密度感:◎◎◎◎◎ の満点でした。

LV1200だけでルームチューンの醍醐味は十二分に味わえると確信していますが、スピーカーパネルは "LV1200sp-plus" または "StainVeil1200sp-plus" を採用してください、アップグレードの醍醐味が増えます。 |

|

■■ LV1800でサウンドステージに高さを与える

・ 音楽ソフトに含まれる楽器類の間接音(初期反射音と残響音)を楽器の実音から引き離して適所に配置したとき、オーディオルームにサウンドステージが立ち現れます。LVパネルは間接音を引き付ける性質があり、楽器から遊離した間接音がサウンドステージを作ります。

・ SPパネルの背丈を1800mmに延長すると、1200パネルが醸し出していた奥行きと厚みのある実体的佇まいに加え、ホールの空間に消え入る余韻が聴こえるようになります。

オーケストラであれば、楽器の重なりに奥行きと高さが加わる結果、沢山ある楽器個々の表情が際立つようになって楽器の重なりによってかき消されていた幾つもの微弱な音が姿を現わします。繰り返し聴き込んでいたリファレンスCDから沢山の微弱な音の新発見があるはずです。

微弱な音が聴こえるようになるとブツ切れであった音の間合いに余韻の漂いが聴こえてきます、その漂いが聴覚を引き寄せ続けるためでしょうか?、曲のテンポがとても緩やかに感じられるようになります。

<-- 6畳間の設置例だが、正面の配置を適正にすると(200mmの隙間を空ける)、左右に置いた1200パネルがリスナー側に大きく迫り出す。この1200の位置はライブハウス的な臨場感(包み込む音)を作る位置であるが、耳の高さに拡散反射音があると効果が強く出すぎることがある。6畳間では1800+1800+600pLusの3連とし、600の上に600を積み重ねて比較検討ができる構成にするとベストの拡散音配置が実現できる。訪問チューニングの重点チェックポイントの一つ。

|

| StainVeil 1200ct, StainVeil 1800+1800+1200sp |

・ 部屋が広いので左右の1200パネルがSPの真横に配置されている、フロントバッフルから、はみ出さなければ通常1200mmがベスト。視覚的なバランスも良く居間の雰囲気にもマッチする。 |

| StainVeil 600ct, StainVeil 1800+1800+1200sp |

・ 左右のパネルがフロントバッフルから食み出している。左サイドが振動する板戸、右がガラスであり、左右非対称の修正効果もプラスに作用して1200mmがベストとなった。 |

|

<-- リスナー後方の拡散音

・ フリースタンディングのSP配置ではスピーカー後方にサウンドステージが作られる確立が高く、必ずしもジャズ派の嗜好とは一致しません。センターパネルのある拡散パネルによるサウンドステージはフリースタンディングに比べればリスナー寄りにステージが展開されますが、奥行きを意識しなかった頃の全ての音を前面に押し出すサウンドとは異なります。その隔たりを埋めるのが後壁の拡散パネルで、奥行きと押し出しのバランスが整い、生演奏の臨場感たっぷりのサウンドステージが

後壁に拡散反射面を設けるとステージ部分が手前に引き出され、奥行きのあるジャズ派にも受け入れてもらえるサウンドステージになります。

|

・ 床がカーペットであると足元に必ず空白ができる。LV600を置きその位置を前後に移動して最適位置を決定する。ウーファーが高ければ離れた位置に最適ポイントがあるようだ。

・ パネルをキャビネットにくっつけてはいけない、200mm以上の隙間がないと効果が半減する。 |

■■ Gallery bassoでサウンドステージに低音の安定感を与える

・ サウンドステージに床面が加わると、繰り返し聴きこんで全てを知り尽くしていると思っていたCDから新たな音が幾つも発見できる。CDの情報量の多さにびっくりするはずである。

・ オーディオルームの床面は障害物が少ない大きな平面、左右の壁よりもSPに近いので反射音も多いのだが、平らであるが故に音の存在感が薄く、低音楽器がウーファーの位置まで浮き上がってしまう部屋が多い。イメージで表現すれば地に足が着かないお化けのような演奏ステージで演奏が行われる。足元の空白により音楽から安定感が失われ、長時間の音楽鑑賞が辛くなるサウンド。

低音域の反射音があるにも拘らず聴覚が感じないだけであるから、低音楽器の倍音の反射音を床面に導けば解決する。SPの手前にLV600(LV300を使うことが多い)を置き低音の倍音に相当する拡散音を足元に増やすことで地に足の着いた低音が聞こえるようになる。音楽の重心が下がり足元が低音で包まれることで安定感が醸し出される。

|

|

・ 床パネルはLV300。居間への設置で明らかに生活空間の障害物であるが、オーナーの強いご希望で設置することになった。

・ センターにオーディオラックがあり、アンプ類表面からの反射音が加わるために、自由空間に比べればサウンドステージの奥行きが浅くなる。LV300を置いてステージの床面を迫り出させることで奥行き感の不足が補えたようだ。 |

|

・ 3mmのMDF板を置いてみた、こんな物でも有りと無しとでは足元の充実度が大きく違う。後日LV300に変更となった。

注):床パネルはサウンドステージにより音像が立体化されたオーディオシステムに特に有効。平面定位のシステムでは?、まずサウンドステージを確立してからお試しください。 |

|

・ サウンドステージを上下に広げるとCDの情報量がこれほど多かったのかとびっくりするはずである。オーケストラのステージを斜め上方から俯瞰するようなスケール感が漂う。

・ 拡散パネルには部屋の定在波を消す効果もある、定在波が減り、空間のS/Nが向上するとホールの余韻が消え入る間際まで聴こえるようになる。聴覚がどんどん感度を上げながらその余韻を追いかけるので、演奏の間合いが増大したように聞こえる。

サウンドステージの完成度が高くなると演奏のテンポが揺ったりとして遅くなったように感じられる理由である。

|

|

■■ サウンドステージに客席の臨場感を与える ■■

・ 生演奏の会場の豊かな臨場感と再生音場のドライな音の大きな違いは、体を包み込む低音の包容力の差である。オーディオルームの左右と後ろの壁面に、ソフトに含まれる残響音の成分を誘導すると包容力が生まれる。

・ 左右壁面にLV600を並べ拡散反射音を増やすと体を包み込む低音の包容力がアップする。ミッドバスのダブツキを消しながら低音のレンジを広げるので、壁面の強度が不足している部屋では低音のヌケも改善される。 |

|

|

|

■■ 応用事例 01 ■■

StainVeil 2000ct

StainVeil 1300sp

StainVeil 750

・ SP側天井高 4m、リスナー側 2.5m(記憶なので概略寸法)の傾斜天井。SPから

4m(概略)くらいにリスニングソファーがある。

センターパネルの背丈が1300mmより高くなるとスピーカーパネルの背丈を上げたときと同じように天井方向に空間が広がるが、同時にセンターボーカルの定位が上方向にせりあがる。部屋が狭い場合はスピーカーパネルの背丈を伸ばす方が調整が簡単。

|

|

■■ 応用事例 02 ■■

・ 事例 01・02共にセンターパネルとスピーカーパネルの間に背の低いパネルが置かれている。上方にせり上がり気味になるボーカルの定位を引き下げると共に、ミッドバスのだぶつきを更に押さえて、その下の低音域を上昇気味に聴かせる働きをする。

・ 壁の強度が低く、壁からのミッドバスの輻射音が多いので左右壁面にLV600を多数並べた。本来の目的(壁輻射を減らす)には背の高いものが欲しいのだが、背丈のある拡散パネルを左右壁面に置くと左右方向の分解能が低下するので採用できない。新製品の斜めフラットパネルであれば、輻射音・フラッターエコーを止め、LVパネルと同じミッドバスの吸音構造が音の見通しを良くする。

|

|

■■ 応用事例 03 ■■

・ フリースタンディングのSP配置であるから、部屋自身がサウンドステージを作り出すはずである。ところが

Pfが邪魔するらしく、サウンドステージの形が不自然で奥行きが足りない。そこでLV600ctを

2set置いてみた。経験値では、奥行きは出るが Vocalの定位が下がり過ぎるはずと思ったのであるが、Pfからの反射音がLVパネルの上部を補完するようで、LV600ct

パネルたった 2setでサウンドステージが完成した。 |

|

■■ 応用事例 04 ■■

・ この部屋のウイークポイントはTVである。曲面のガラスの反射は音をサラウンド状に拡散するため、センター定位の鮮度が落ちる。オーディオ再生のときだけ、断面

30×20mmの角棒を置き、センター定位を確保した。正面壁面の 4本の棒も同じサイズ。長さ

1m程度。

楽器の音に緻密な厚みを与えることができる。

・ 壁紙仕上げのプラスターボードの壁面や、カーテンの下がった壁面では、LVパネル無しでも角棒の効果は確認できる。センターを中心に数本取り付けると音に躍動感が生まれる。 |

|

■■ 応用事例 05 ■■

・ RCの壁を這い上がるようなスケールの大きさを持ち、パイプオルガンは正に礼拝堂そのものと思われたのだが、やはり後方への奥行きは出ない。

そこでLVパネルの設計仕様(SP背後に置く)の置き方ではないが、SPの手前にパネルを配置してみた。長期間個性の強い音になじんでいるオーナーの賛同は必ずしも得られなかったが、平面的なサウンドステージが明らかに立体的になった。 |

|

■■ 応用事例 06 ■■

・ 事例05の体験の直後に無償チューニングに伺い、センターラック有りでもサウンドステージが確立できることを実証した設置例。

・ その後の検証の結果、センターラック無しのダブル・センターパネルも設置パターンの定番として定着した。

・ 特徴は

■シングル方式より低音がタイトになる。

■パネルの角度の調整で、スイートスポットを前後に移動できる。

■Vocalが2枚のパネルの空間に定位するため、潤いと艶がより鮮明になる。 |

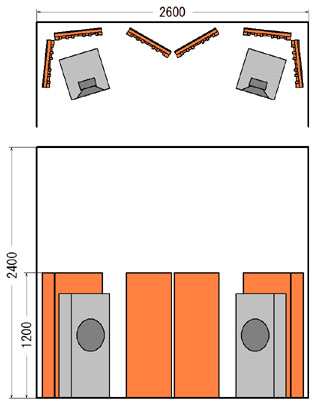

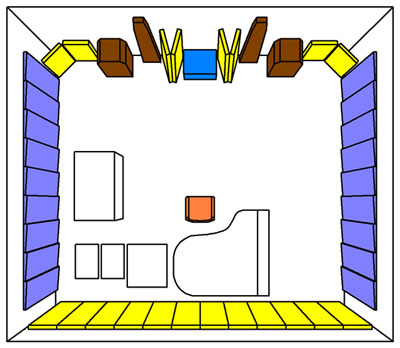

| Section 6 : 前置きが長くなりましたが、この部屋の改装案 |

|

・ 4〜5回伺ってオーナーの嗜好は十分に伺っているので、カーテンなどの中高音の吸音材を使わずに、■ 前後拡散パネル、■ 左右平面パネルによる改装案です。

・ RCの部屋は豊かな残響音と厚みのある低音のエネルギー感が身上ですから、打ち上がった躯体のままで定在波の無い部屋に仕上がるのが理想です、定在波が発生してしまうとカーテンまたはコンパネなどで処理せざるを得なくなり、余分なコストがかかります。

・ 使用したパネルの表面は全てスリット構造とし、壁振動が輻射するするミッドバスを可能な限り抑制しました。

・ 正面のV字型のセンターパネルはサウンドステージに奥行きを与えるためのもので、奥行きを浅くするのであれば省略可能です。センターのアンプを移動してV字1セットとし、角度を大きく取れば左右の分離だけが上がって奥行きの浅いサウンドステージになります。

|

・ この部屋の問題点は30〜100Hzの伝送特性の盛り上がり。室定数から求めた1〜2次の定在波の周波数に一致する

■理想の部屋寸法

部屋サイズ 5040(W)×4370(D)×3600(h)

寸法比 1:0.867:0.714 で石井式のダイヤモンドプロポーションにほぼ合致する。

予想低域特性はサンプルグラフの W=0.9, H=0.7でベストの低域特性が期待される部屋。 |

|

| No. |

振動モード |

定在波周波数 |

| 1 |

1,0,0 |

33.7Hz |

| 2 |

0,1,0 |

38.9Hz |

| 3 |

0,0,1 |

47.2Hz |

| 4 |

1,1,0 |

51.5Hz |

| 5 |

1,0,1 |

58.0Hz |

| 6 |

0,1,1 |

61.2Hz |

| 7 |

2,0,0 |

67.5Hz |

| 8 |

1,1,1 |

69.9Hz |

| 9 |

0,2,0 |

77.8Hz |

| 10 |

2,1,0 |

77.9Hz |

| 11 |

2,0,1 |

82.3Hz |

| 12 |

1,2,0 |

84.8Hz |

| 13 |

0,2,1 |

91.0Hz |

| 14 |

0,0,2 |

94.4Hz |

| 15 |

1,0,2 |

100.3Hz |

| 16 |

0,1,2 |

102.1Hz |

|

|