|

■遮音と定在波はトレードオフ■

三つの平行壁に囲まれた普通の部屋にオーディオセットを置くと、大なり小なり定在波の洗礼を受けて低域の伝送特性に凸凹が生じます。

石膏ボードに壁紙の消防法標準の木造住宅では、低音が壁を通過して漏れてしまう量が多いので、測定すれば低域の伝送特性に凸凹が現れるものの聴感での不具合は無視できる範疇です。

RCで部屋全体が包み込まれてしまうマンションの一室や地下室のオーディオルームなど、遮音性能が高くなると低域の伝送特性の凸凹が聴感でも分かるようになります。

■定在波は消去できる■

定在波対策、その方法は、

1.遮音しない : 家族や近所からクレームがくるので、ど田舎の一人暮らし以外では実現不可能。

2.壁や天井を斜めにする : 定在波が完全に消えるわけではないが軽減される。新築であれば最善の策。既築には難しい。

3.低音域のみ吸音する : 定在波吸音パネルを定在波の腹(音圧が高いところ)に設置して定在波を消去する。既築のオーディオルームに適用できる唯一の方法。

■定在波の腹(音圧が高いところ)が消去のポイント■

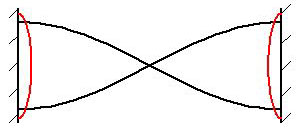

定在波を消去して伝送特性をフラットにするには、定在波のエネルギーが集中している場所に定在波の吸音材を置けば良い。定在波は次数が小さい(周波数が低い)ほど広いエリアに大きな凸凹を作るので、次数の低い方を優先して消去する。

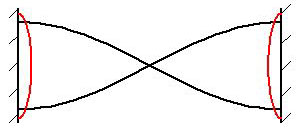

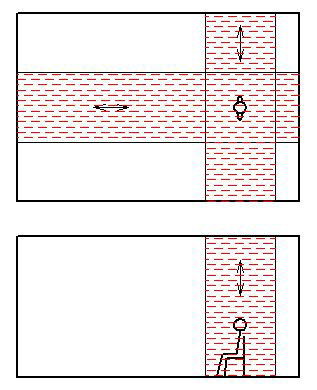

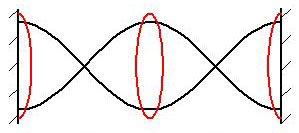

半波長モードの基本定在波(赤○が定在波の腹)

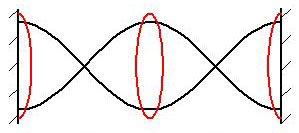

1波長モードの定在波(赤○が定在波の腹)

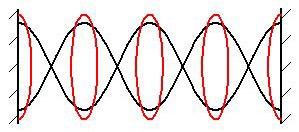

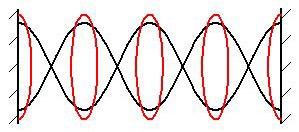

2波長モードの定在波(赤○が定在波の腹)

壁際にはすべてのモードの腹がある。定在波パネルを壁際に設置すれば全てのモードの定在波を消すことができる。定在波パネルは壁際設置で決定です。

ルームチューニングであれば壁際に自立、または壁に固定、または壁を切り込んで嵌め込んでしまう。オーディオルームの新築であれば壁建材として柱の間に嵌め込んでしまう。

■どの位置の壁際に置くべきか■

伝送特性のフラット化だけを追求するのであれば部屋中を定在波パネルで囲めば良いが、目の前にダウンサイジングされたナマのステージがあるかのような躍動感タップリの音場を追求するのがオーディオの醍醐味なので、低域だけとは言え、吸音だらけは本末転倒、仏作って魂入れずです。

定在波パネルに限らず吸音系の素材は効果の高いポイントに必要最小限の量を注意深く見定めて配置する心構えが肝要です。

定在波は部屋中に存在します、しかし全ての定在波を目の敵にする必要はなく、リスニングエリアの伝送特性を乱す定在波のみを優先的に消去し、その他は放置で良いでしょう。

リスニングエリアに発生する定在波の主なものは下記の三種類。

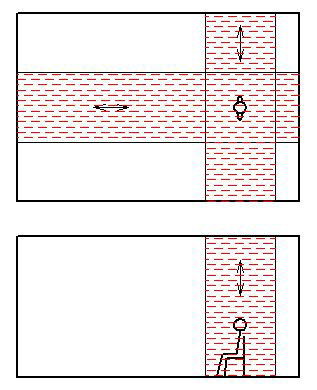

<前後、左右、上下>

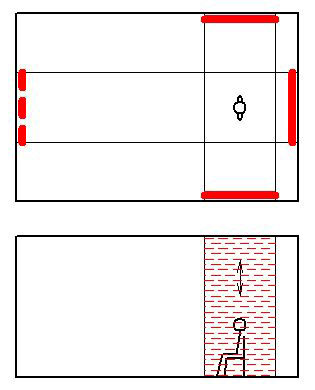

新築であれば上下の定在波は傾斜天井で避ければ良いが既築では不可能と諦めて、下記が定在波パネルの設置場所。

<前後消去、左右消去、上下放置>

フロントの定在波パネルは、フロントの壁強度が不足して低音楽器がボンつく場合に必要。この場合のパネルの動作は 100Hz以下の壁振動音の吸音です。石膏ボードに壁紙仕上げの部屋に設置すれば、超低音の沈み込みが聴こえるようになり、必ず好結果が得られます。

|

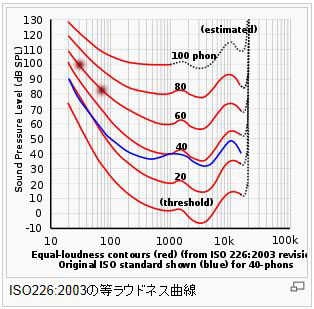

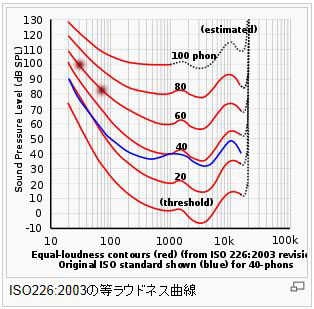

60phon の等ラウドネス曲線の30Hz と70Hzに印を付けました。左縦軸の Sound Pressure Level の差が耳の感度の差。70Hzは30Hzより20db(10倍)大きく聴こえます。

70Hzの振動音があると、沈み込む超低音は十中八九聞こえません。

= 等ラウドネス曲線 = |

次のページも参照してください<定在波吸音パネル>

■上下の定在波はJoserで軽減■

オーディオ専用ルームなら、ピラミッド型の Joser を床に置けば傾斜天井の代用になります。本気で消去するのであれば STWF1500 を床に置き、その上にリスニングチェアを置く方法など考えられます。

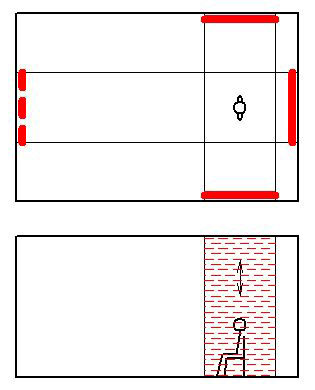

■STW1500の設置方法■

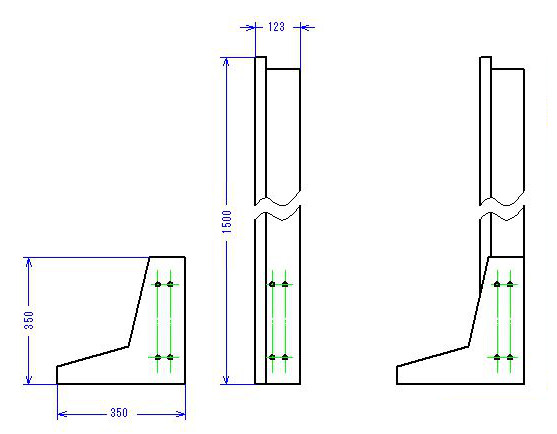

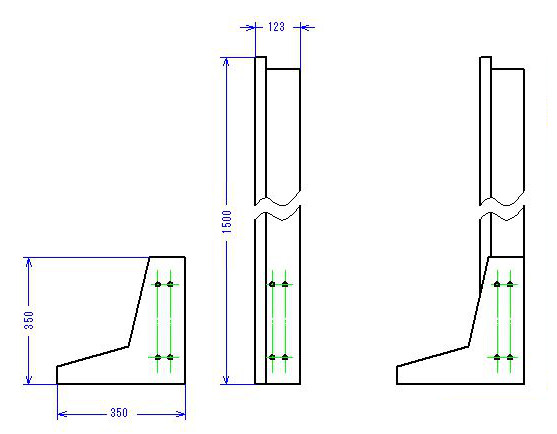

STW1500 は奥行方向の厚さが 123mm あります。無償ルームチューニングのような仮設であれば自立も可能ですが、常設は地震対策が必要です。

1.オプションの自立足を取り付ける

2.壁に固定する

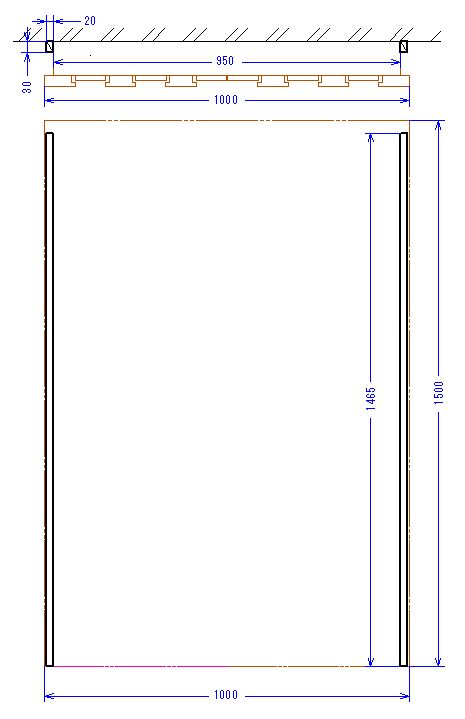

20x30x1465mm 程度の角棒を 950mm間隔(STW1500 の吸音枠の幅)で壁に取り付け、STW1500 を挟み込んで両脇から木ねじなどで固定する。

|