|

| TOP | Home | お買い物 | 商品スペック | チューニングPの使い方 | お問い合わせ |

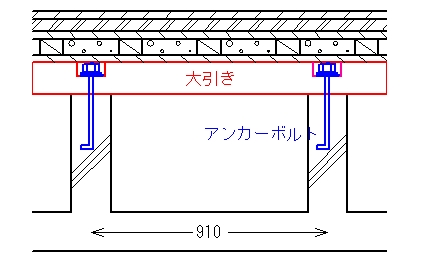

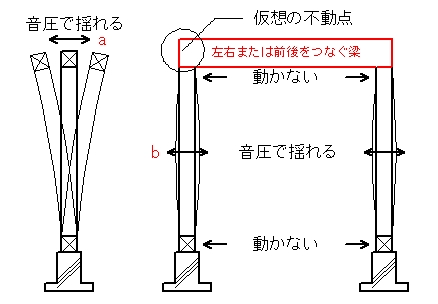

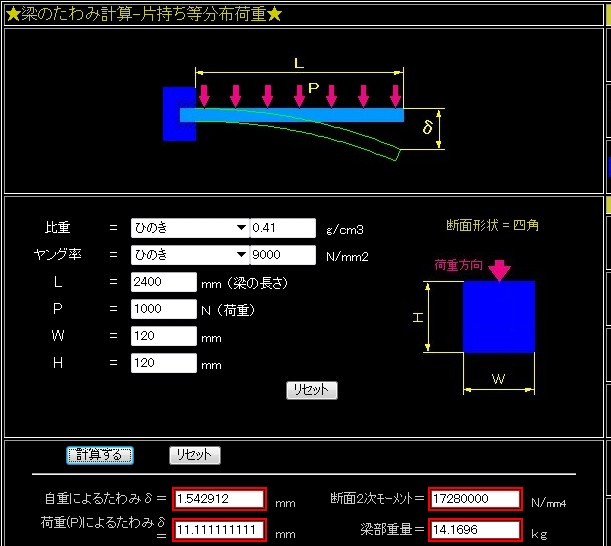

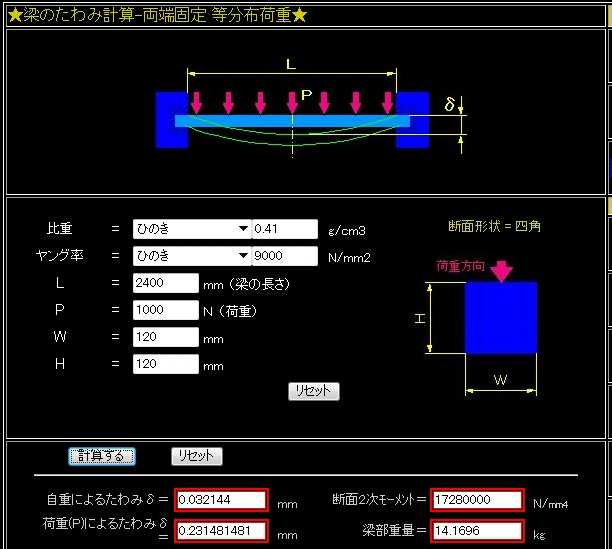

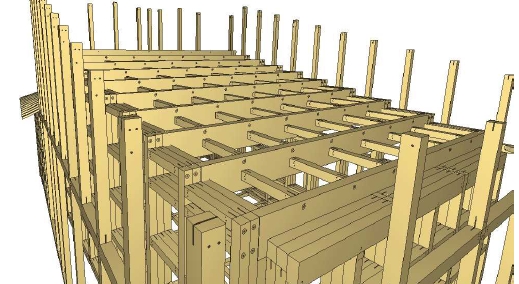

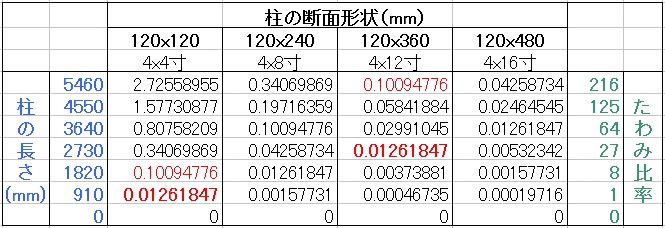

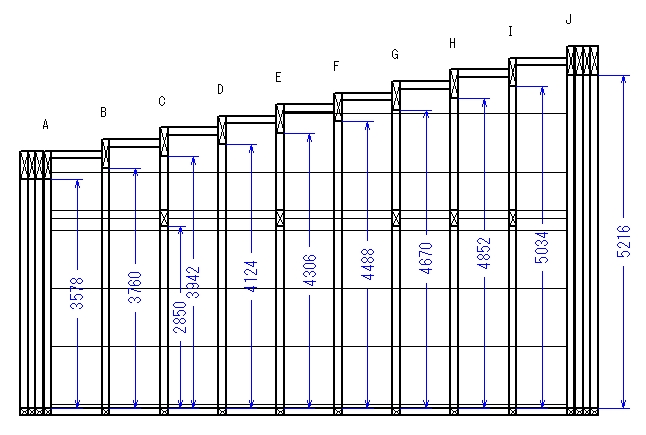

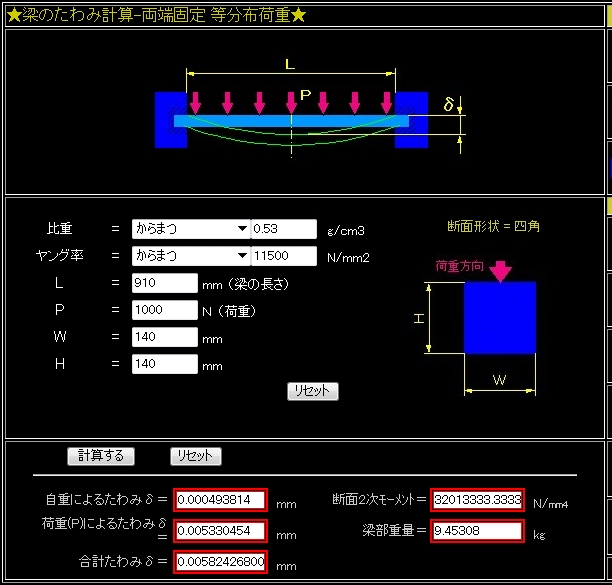

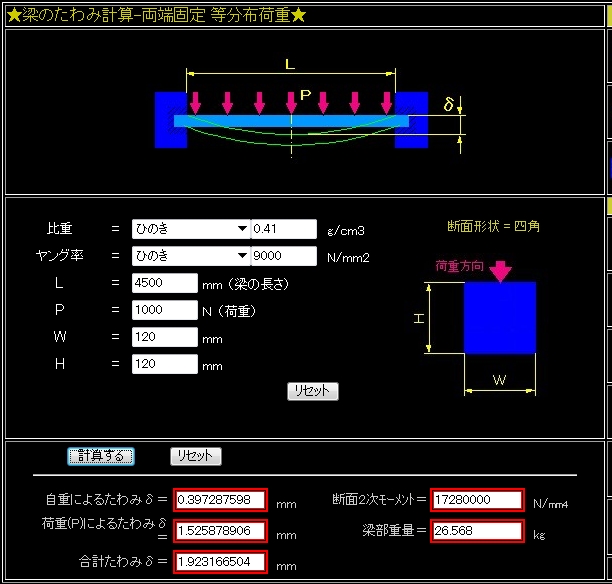

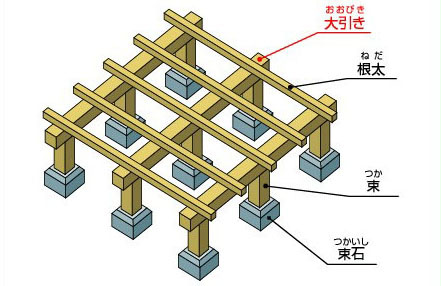

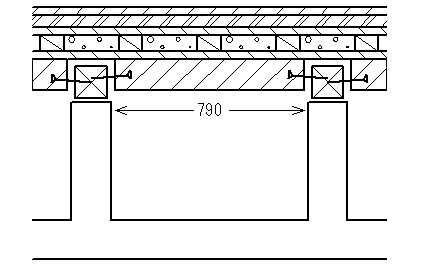

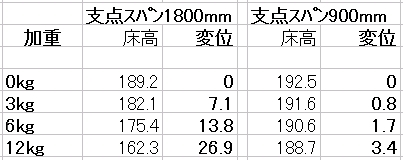

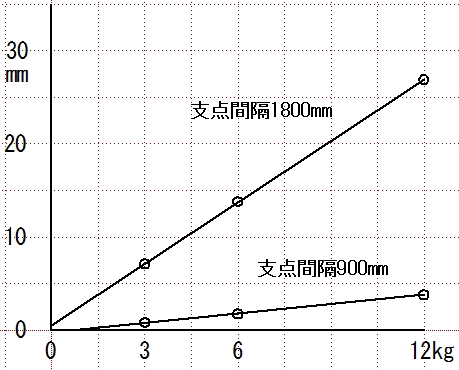

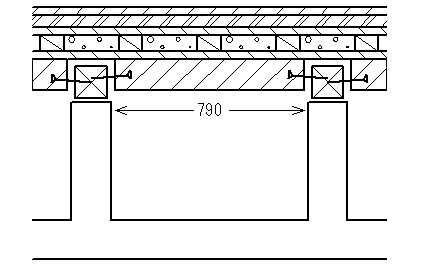

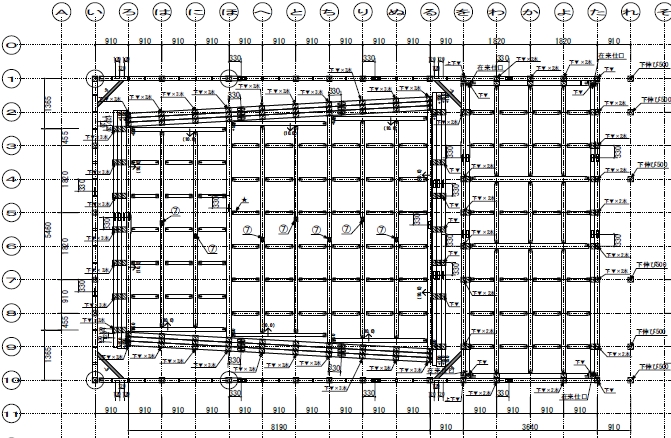

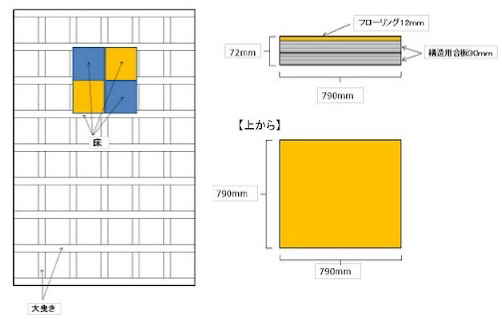

■設計者が希望する精度と施工者が常識とする精度が大きく違う■ 写真1はサーロジック実験室の基礎と土台の密着部分です。棟上げから18ヶ月が経ち、確認してみましたが、スプリングワッシャとナットで締め上げた土台や大引きは、集成材を使用した成果もあって弛みはありません。 オーディオルームでは、振動防止の観点から、土台や大引きは質量が大きいことが必要不可欠で、基礎と土台を一体化させる工法が最もローコストです。 <写真1、サーロジック実験室の基礎と土台>  写真2はotoさんのオーディオルームの基礎と土台の接触部分です。若干の隙間があり、その幅もうねっていますが、これが建築現場の常識で、基礎の不陸は基礎と土台の間に換気を兼ねる基礎パッキンを挟み込んで、その厚みを増減して土台の高さを水平に保ちます。建築家の常識では基礎の天場は真っ平らである必要がないのです。 <写真2、otoさんのオーディオルームの基礎と土台>  ■基礎と大引きの一体化■ オーディオルームの床や壁が揺れると低音域に不具合が発生するため、基礎と土台、あるいは、基礎と大引きの一体化は施工の必須条件で、経年変化も折り込んだ上で一体化を実現する必要があります。基礎パッキンの使用は原則NGです。(厳密には、土台の基礎パッキンは基礎と大引きの縁を切れば許容出来るが、大引きの基礎パッキンは厳禁) 36畳のデモルームでは、振動伝達の完全遮断を目指して、縁切り且つ一体化です。 otoさんの友人の棟梁が現場の設計・施工を担当してくれたので、基礎と土台の密着度の重要性は理解済みと解釈していましたが、基礎工事は更に外注になるので、理解と現実は乖離してしまいました。 この事態から、設計段階で施工の荒さを配慮した構造設計をしなければならないことが分かります。これが設計者と施工者のあいだに横たわるギャップ、その1です。 36畳のデモルームでは、基礎工事の方法を工夫して基礎の天場の精度を厳密に出し、土台と大引きの凡てに集成材を使う方法でギャップ、その1を突破します。 ■大引きは独立基礎で支える■ 一昨年施工した実験室の基礎工事の教訓として、ブロックを連続して並べて精度の高い布基礎を作るのは不可能ではないが難易度が高く手間暇がかかり過ぎる。しかしブロックが独立していれば単体の精度を出すことは大した手間ではない。 <写真3、ブロックによる布基礎>  <写真4、ブロックによる独立基礎>  そこで、36畳のデモルームでは、写真4と同じ要領で、大引きを支える910mmのマス目の交点に重量ブロックを配置し、建物の外周も柱の真下だけに重量ブロックを配置してレーザー精度の平面を出し、そのブロックを後付けの型枠で囲って配筋して生コンで固め、連続した布基礎に仕上げます。 <図1-1>  木束で支えた大引き。 画像は "WEB arunet 住宅マガジン" から借用しました。 デモルームの基礎は自作予定ですが、精度が必要な理由を理解してくれるブロック職人さんがいれば外注も可能と思います。 ところで上田地区の建築業者数件に、精度0.3mmのコンクリートの基礎を作りたいが可能か? と打診してみました。一社から可能との回答がありましたが標準価格の2倍程度の模様。 ■床振動の原因■ otoさんの奮闘記の原因の凡ては、基礎と土台、基礎と大引きの弛みから派生したものである、と言っても過言ではありません。床の構造は<図1-1>の根太を上下から構造用合板で挟み、根太の厚みの空間に防振材を充填した<図1-2>構造です。 <図1-2>  ところがこの構造が裏目に出ました。床板を半間(910mm)間隔のピッチで布基礎ががっちり固定したときに防振構造が機能するのですが、大引きの材に集成材を使わなかったこと、基礎と大引きの交差方向を90度間違え、大引きが790mmの細切れ材に置き換わってしまったこと、この二つの勘違いが床振動の最大原因です。 時間の経過で土台や大引きの材が乾燥して収縮し、床全体が基礎から浮いてしまったのです。まさかの事態ですが、床に穴を開けて潜ってみるまで、真の原因は不明でした。 しかし竣工直後の2008年8月の測定データを見ると、既にその兆候が顕れています。設計値に比べ、50Hz、40Hzの残響時間が不自然に長いのです。 <測定データ1、2008年8月の残響時間測定データ>  聴感上の不具合を感じなかったため、何故だろうと思いつつも見過ごしていましたが、完成の初期段階から大引きに不具合があったことを示すグラフです。 竣工から暫くたった頃、原因不明の低音がリア空間に漂っていました。フロント側にはありません。後部天井のコーナーが鋭角だから低音が集まるのか?、後ろに向かって側壁が高さを増すので壁が揺れ易いのか?、この振動は最初は無かったように思うのだが?、と暗中模索でした。 今になって考えてみれば、リアがSVパネルだらけになった理由の一つに、床振動音の吸音の役目があり、それでも振動音の漸増がSVパネルの吸音限界を超える日がまもなくやってきたのです。 <写真5、リア壁面のSVパネル>  もう一つ、今になって考えてみれば、ですが、フロントに1.5tの重量ブロックを配置したとき、音が天と地ほど変わった原因は、反射音の制御以上に床振動が止まった効果が大きかったに違いありません。 2008年8月7日木曜日 完成間近 <写真6、フロントの重量ブロック 1.53t>  このブロックがなければ、床がどんどん弛んだ1年4ヶ月後の完成宣言は幻のように消えていたことでしょう。99%の完成宣言も撤回ですね。これから作るデモルームに期待が益々膨らみます、とことん余韻に浸らせてくれたあの音の、更に10%UPの未知との遭遇があるのかもしれない、と ・・。 四国のT氏の予見が当たりました、まさに岡目八目です、『 無論、これ以上良くなる余地が無いのか言えばまだ若干は残っているのでしょうし、私には想像できませんがもっと素晴らしいものもあるのかもしれませんが、・・ 』 2010年2月19日金曜日 四国より3度目のご来訪 ■大引きの支点のスパンと床振動量■ <写真7>は大引きに見立てた板です。この板に加重を掛けてたわみ量を測定しました。支点間隔1800mmと900mmのたわみ量の比較です。重りは1個3kg。 <写真7、支点間隔1800mm, 重り0kg >  <写真8、支点間隔1800mm, 重り12kg>    支点間隔を2倍にすると、床振動(板の変位量)は2の3乗=8倍になります。このデータを元に、24畳の部屋(3間x4間)の床振動の最悪値を基礎間隔半間(0.5間、910mm)との比率から計算すると下記の結果となります。 3間の大引きを両端で支えたとき、6の3乗=216。半間間隔で大引きを支えた場合に比べ、床振動が216倍に増えます。 4間であれば、8の3乗=512。床振動が設計値の512倍です。 otoさんのオーディオルームの床は、防振構造の床板と、その板を下から支える後付けの790mmの補助大引きまでが一体になっており、本物の大引きとは木ネジ数本で接触していただけ、の可能性があります。 実態として、人が歩くとユサユサと揺れるラーメン構造のコンクリート床のようなもので、上記計算値を超えて床振動が大きかった可能性も否定できません。無償ルームチューニング136の最後にも関連項目があります。  基礎と土台の重要度を解説しましたが、以上を踏まえて36畳のデモルームは<伏図1(図面は32畳のまま)>のようになりました。 大引きの交点凡て(910mm間隔)に重量ブロックの独立基礎を置き、コンクリのベタ基礎から立ち上がるアンカーボルトでブロックに大引きを固着します。 防振構造の床板も<図3>のように910mm□に切り分け、床全部が一体となって巨大な大太鼓のように振動する可能性を完全排除しました。この構造はotoさんが既に実証済みです。

<伏図1>  また床板は一枚ずつ、めくり上げることが出来るので、オーディオ配線は床下を這わせ、必要な箇所の床板(910mm□)に穴を開けて通線します。機材のレイアウトが変更になったなら、床板一枚作り直しが可能です。 ■otoさん床を大改修■ otoさんのオーディオルームも改修により床振動解消、こんどこそ大成功、床は完璧です。 <図3、床の大引きと床板>  otoさんのオーディオルーム新築記 |