|

| この4月にスピーカーをBOSE 901SSW から Thiel の CS2.4に買い換えましたが、音が奥に引っ込んでしまいました。スピーカーの特性だといわれればそうかもしれませんが、もう少し何とかならないかと考え、部屋の長辺にスピーカーを配置してみたりしたのですが、思うような音はでませんでした。 そんななか、子供用のベッドのマットを2つ折に(三角に)してスピーカーの間においたら、低音は出なくなったものの、音が少し前に出てくるようになったため、それならLVパネルが使えるかもと思い、今回お願いした次第です。 もし来ていただけるのであれば、とりあえず真ん中にLVパネルを置いてみてどう音が変化していくか確認しながら、今後LVパネルを増やすことも検討しておりましたので、その辺のアドバイスもお願いできれば幸いです。 |

|

部屋は、12畳の専用ルームで、短辺は3.35m、長辺は5m、高さは2.5m(いずれも内寸)あります。現在は、部屋の短辺にスピーカーを置いております。 スピーカーの後ろの壁は、後ろに音がでるBOSE用に、コンクリートブロックで作りました。 そのほかの内壁はブラスターボードですが、松下電工の防音室用の内壁で、ボードの厚みはかなりあり、拳でたたいても普通のボードほどは響きません。床はフローリングで、天井は松下電工の吸音パネルが張ってあります。家自体は一軒家で、(へーベルハウスですので)外壁はヘーベル板で、部屋の三方が外壁になります。 |

| リスニングポジションからスピーカに向かって左側に大きな窓があり、そこにはカーテンがかかっております。そのせいか、外壁の有無のせいかわかりませんが、左右対称にスピーカーを置くと、左右の響きが異なり、音のセンターが少し左に寄ります。これまでBOSEでは左右非対称にしてごまかしておりましたが、Thiel ではそのごまかしも通じないようで、それも悩みのひとつになってます。 |

|

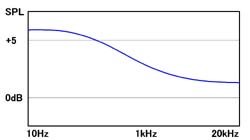

| CDの音源制作の最終工程でEQを使用したマスターリングが行われる、このとき低音域、中音域、高音域の3箇所に同じくらいの高さの周波数特性の山を作りつつ、音楽的なバランスを崩さない音作りをすると、再生装置や部屋の影響を受けにくい音質のCDになる。音源自身に3箇所の山があるために、その山より低い、スピーカーや部屋のピークが目立たなくなるのである。 同様に、美味しい帯域に周波数特性のピークがあったり、独特の艶(実態は歪)があるスピーカーでは、ルームアコースティックの影響を受けにくい傾向がある。どちらかと言えばBOSE901は部屋の影響を受けにくい部類でしょう。一方周波数レンジが広く、特性もフラットなCS2.4はルームアコースティックの影響を受け易いスピーカーです。 |

|

|

|

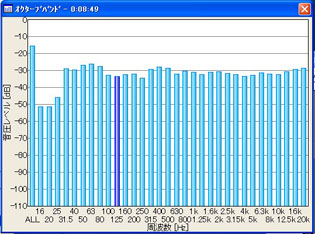

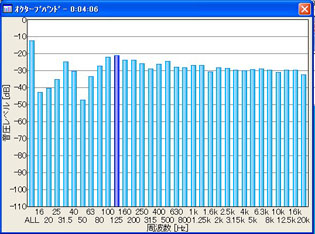

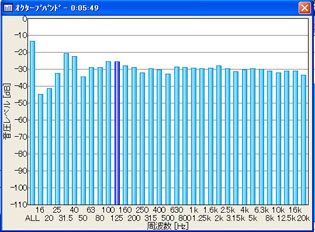

図1のグラフの 50Hzのディップは定在波によるものと推測される。なぜなら測定ポイントを後ろにずらした図2では、50Hzの谷が浅くなっているから。定在波は石井伸一郎氏の解説が一番分かりやすい、テクにクスのHP参照。 ● 定在波の影響を軽減する方法 : 図2の測定結果が示すように定在波によるカラーレーションはリスニングポジションの変更で改善できる。リスニング・ポジションの変更が無理であれば、LVパネルのような質量の大きいパネルで壁の角度を変更し、ディップが出来るエリアを移動(*1)すれば良い。平行面が減ることで定在波のエネルギーが減り、ディップも小さくなる。

|

図1 リスニングポジションのF特 |

図2 リスニングポジションの後ろで測ったF特 |

|

| 部屋の大小を問わず対向した平行面があると発生する。前後左右ならカーテン、上下ならカーペットで吸音すれば大方消えるが、同時に音楽の躍動感も消えてしまう。壁を傾ける以外の方法で対処すると必ず弊害が出る。 新築であれば片側3度以上の傾きで壁面を設計すれば良い(天井は6度以上)。強度の確保と振動のダンプに手抜かりが出ないように、施工業者に十分に意向を伝える必要がある。 ● 既設の部屋のフラッターエコーを消す方法 : スピーカー後方にLVパネルを置き、左右にGallery-flatパネルを置くと平行面が解消されてサウンドの濁りが消える。上下方向はフラッターの強い場所に吸音スカラホールかカーペットを置く。透明度が向上すると無音と思っていた音の合い間にも霞かな響きが漂い、聴覚が聞き耳を立てるので音の間合いが長く感じられる。オーケストラのテンポが落ちたように演奏が揺ったりと聴こえてくればフラッターが消えた証拠である。 |

|

|

|

|

|

| ホーンシステムのように指向特性が鋭いスピーカーを部屋のコーナーに置くと、スピーカー周辺の壁面からの低音の初期反射音により最大で12dB低音域が上昇する可能性がある(詳細は別項)。一方360度指向性のスピーカーでは全体域が万遍なく上昇するので低域上昇は起こらない。現代スピーカーの指向特性は両者の中間程度であるから、スピーカー周辺が平らで硬い壁面と仮定すると、相対的な低音域の上昇は6dB程度となる。 ブーミング解消などの目的でスピーカー周辺に配置する吸音系のグッズは、少なくとも次の条件を満たしていなければならない。条件を満たさないグッズを置いても状況は改善されないし、高音域が吸音されれば音楽が死んでしまう。 1.100Hzまで十分な吸音力があること(吸音力不足で100Hz以下が徐々に上昇しても音楽鑑賞の害にはならない)。 2.高音域の吸音力が、ミッドバス帯域の吸音力より小さいこと(小さいほど伝送特性がフラットに近づく)。 吸音パネル、グラスウールパネル、カーテンなど、高音域の吸音力が低音域より勝るものをスピーカー周辺に広く置くと、高音域が吸音され低音域の上昇傾向がより強くなる(理論値の+12dBに近づく)。ミッドバスの吸音を目的に置くのであれば、表面積が最小になるようコーナーに寄せ集め、表面を幅の狭い木材など中高音の反射体で覆うと良い。 ● 初期反射音による低域上昇を防ぐ方法 : スピーカーの指向特性が中高音域で悪化し、初期反射音の中高音が減少することが初期反射音がミックスされたときに伝送特性の低域が上昇する原因である。従ってLVパネルの表面のように中高音域を均一に拡散反射する壁面を設け、中高音域も6dB上昇させれば初期反射音による低域上昇は発生しない。LVパネルは裏側のパネルがミッドバスの吸音も兼ねている。 |

|

|

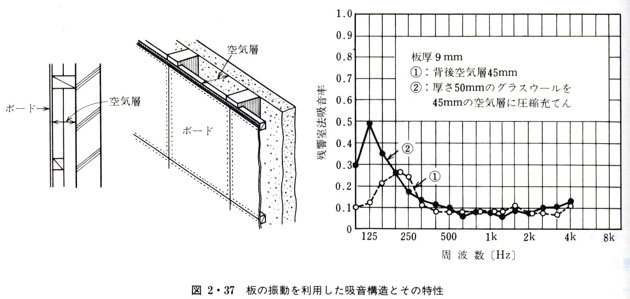

| スピーカーのベースは大地からコンクリートで打ち上げたものがベストである、とか、床の上に重量級のスピーカーベースを置くとスピーカーの音が良くなる、と全てのオーディオファイルが認識している。床が振動してしまうと、その床が超大口径のウーファーとなってブーミーな音が再生音につきまとうからである。「床振動によりブーミーな低音が増加するから床は振動させてはいけない」 一方建築音響の分類では板材はミッドバスの吸音体としてコンサートホールやレコーディングスタジオの低音処理に多用されている。空気の揺れで板材が振動し、振動周波数の音エネルギー・つまりミッドバスが熱に変換されて残響時間が短くなる。大きな体積を必要とせずに音響処理で最も厄介な存在であるミッドバスが、経験を積み重ねることで計算通リに処理できる唯一の存在だからである。「ミッドバスのブーミーな音が減少するので板振動は低音処理に欠かせない存在」

|

| 矛盾していると思いませんか?・・・ 「床振動によりブーミーな低音が増加するから床は振動させてはいけない」、これは紛れもない正解です。 「ミッドバスのブーミーな音が減少するので板振動は低音処理に欠かせない存在」、つまり振動させろと言っているのです。ルームチューニングキャンペーンのご訪問先が100件を超え多くのケースを体験いたしましたが、チューニングを実施する上で最も厄介で、且つコストがかさむ要因が、木造の場合であれば壁振動によるミッドバスのダブつき、RCの場合であれば定在波による低音域の上昇です。どちらも部屋の内装を作り変えるくらいの意気込みと費用を覚悟しないと根本的な改造はできません。LVやStainVeilパネル、Galery-flatパネルを使い、そこそこの伝送特性を得るにしても、かなりの枚数が必要になります。日曜大工で改装できる自信があれば、改装してフロントだけに少量のLVパネルを使った方が、コスト的なパフォーマンスは向上します。 板振動による方法を使えば低音域をドラスチックに改造することができます、しかしその効果は想像以上に大きく、スタジオ内装などの経験をかなり積んでも最終調整はカット&トライになります。オーディオルームのように狭くてシビアな空間の固定壁に板振動を使うと、ほぼ100%失敗します(孔空きボードなど:板が振動する)。板振動は見えない位置(振動による輻射音が聞こえない位置)に設置するのが鉄則です。つまりオーディオルームの壁は振動させてはいけないのです。 |

| 改装は木造であれば 1.上下の幅木を外す。 2.壁のボードを剥がす。 3.間柱、胴縁を増設する。 4.木工ボンドとタッカー(釘、木ねじ)でプラスターボードを貼る。 5.コンパネを目違いで重ね貼りする。 6.上下の幅木を付ける。 ●フラッターエコーの対策も兼ねるのであれば、 6.傾斜3度以上で長さ約450mmの楔を壁面横方向にボンドとタッカー(釘)で打ち付け、楔の隙間にグラスウールかフェルトを充填してコンパネを貼る。 |

|

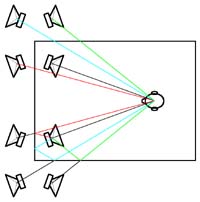

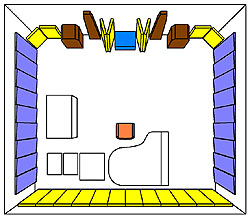

| 改装はRCであれば RCの内側に新たな木造の部屋を造るか、パネルで定在波の発生を抑えるかの二つに一つです。日曜大工であればパネルを取り付ける枠を作る以上のことは出来ないでしょう。 概ね右図のような構成になります。 1.正面: StainVeil(SP周辺)とLVで拡散音の反射率を上げる。 2.後ろ: センターを中心に、LVパネルをフラッターが止まる枚数並べる。 3.左右: Gallery-flatをフラッターが止まる枚数並べる。 |

|

| 例えばダンボール箱を手のひらで軽く叩くと、ボンボンと所謂ボンツキの音が出る。ダンボールの部屋で低域のレンジが広いスピーカーの音を聞いたらどんな音がするのか想像がつくと思うのだが、類似の音を輻射する可能性が高い「骨組みの強度が低いプラスターボード」、「古典的な低音の吸音体である穴あきボード」、「6mmの壁用化粧合板」、「3mmの天井用プリント合板」、などなど、オーディオルームの内装に絶対に使ってはいけない建材が依然として使われている。天井用の「吸音テックス」の類も会議室の会話の透明度を上げる目的には有効だが、音楽の躍動感を削ぐ建材なので使うべきではない。上下のフラッターは床のカーペットで止めればよい。カーペットなら剥がす事ができるが、貼ってしまった吸音テックスは剥がす事ができない。 |