| -8- |

|

| �����T���l�C�� |

|

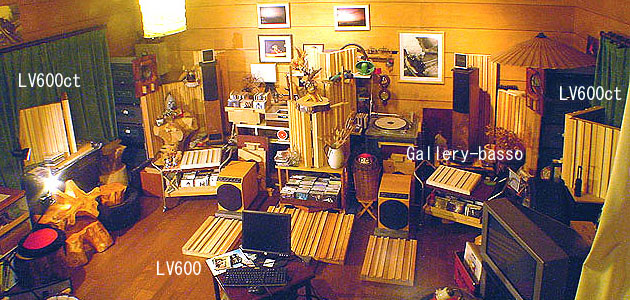

�@SP�̌�납�獶�E���ʂ�-sp�p�l���i�����s���̓��X�i�[��㕔�̊g�U�X�J���z�[��������Ă���j�A�Z���^�[�ɂR�i�^���f����-ct�p�l���A����Gallery-basso�A�T�E���h�X�e�[�W�ɐ[�݂������鍶�E�ǖʂ�LV600-ct�p�l���B

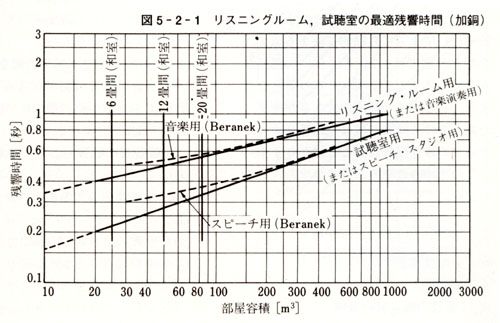

�@�y�I�ȃT�E���h��t�ł镔����GEQ�Ȃǂ��g���ē`���������t���b�g�ɐ����Ă����y���͉��P����Ȃ��B����A���o�ɂ�郋�[���`���[���ʼn��y�������P����ƁA�`�������������������P����Ă��܂��B �@����GEQ�ł͑ʖڂȂ̂��H�E�E�A�@GEQ�ɂ��`�������̉��P�ł́A���ԁi�ʑ��j�⋗���̊T�O�������Ă��邩��ł��B �@���y�\�[�X�ɂ́A�y��̎����ɉ����A���ˉ���c�����Ȃǂ̊Ԑډ����܂܂�Ă��܂��B����������������������Ĕw��̕ǖʂ�V��E���ȂǂɈ�����Ǎ\�����K�v�ŁA���ꂪ���������ƁA�y��̎����Ǝc�����̎��ԍ������m�ɂȂ��āA���A���e�B�[�����Ղ�̘Ȃ܂����p�������̂ł��B

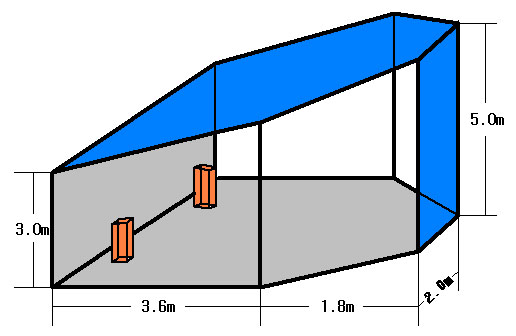

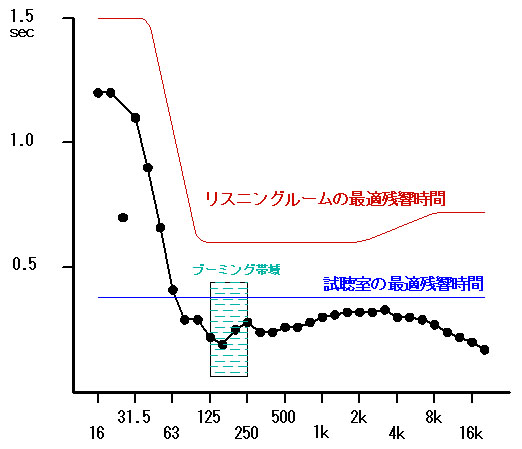

�@�Ƃ��낪�c�����Ԃ̎����l��0.3�b���x�ŁA���Ȃ�Z���B�������̊��I�ɂ͎c�����Ԃ��Z������Ƃ͊����Ȃ��B���́H�E�E�E�@�@  ���Q�l�����@�F�@���X�j���O���[���̐v�Ɛ���� P81 / �����S�� �� / �������V���� �@�������[���`���[���ɂ��c���f�[�^�������W�܂������N��Ɋm�����Ƃ����A���ԍ������m�ȏ������ˉ����K�ɔz�u�����ƁA�c���^�C���Ƃ͕ʂ̕�e�͂�������݁A�I�[�f�B�I���[���̉��y�������シ��B �@�����ǎ҂��A���T���u���̋������ނ���𑜓x��D�悵�����A�Ƃ����u���ł���A�c���^�C�����C�ɂ����ɁA�ꎟ���ˉ��̓K���z�u�ɂ������ڂ��ăI�[�f�B�I���[�������グ�Ă����s���邱�Ƃ͂���܂���B �@���Ďc�����Ԃ̎����f�[�^�ɂ��ƁA ���c�����Ԃ̎��g�������ɉ����ǂ����R���\��Ă���B �@ �F �ቹ�̏㏸�|�C���g�̊�_��80Hz�ł���i100Hz�ȉ��Ȃ�OK�A125Hz�ȏ��NG�j�B �A �F 125�`160Hz���u�[�~���O�ш���c�����Ԃ��Z���i��������125�`250Hz��������C���Ȃ�OK�j�B ���v���P���ڂ��\��Ă��܂��B �@ �F �c�����Ԃ̕��ϒl���Z���i�������̍œK�c�����Ԃ͒��������j�B �A �F ������̎c�����Ԃ��Z���i8kHz�܂ŏ㏸�X����ۂ������j �B �F 250Hz�ɕǐU���Ǝv�����t�ˉ�������A�Ǎނ�V��ނ̑I���Ɍ�肪���邱�Ƃ������Ă���B �@���y�̖������Ɉ���I�[�f�B�I���[���Ɏd�オ���Ă��܂����A�X�ɉ��P�̗]�n���c����Ă��邱�Ƃ������L�Ӌ`�ȃf�[�^�������܂����B �@�A�̓J�[�e����J�[�y�b�g�̓P�����L���ŁA�������̍œK�c�����Ԃ̓N���A�����ł��傤�B �B�͕Ǎނ�V��ނ̌����܂��͒��葝�����K�v�Ȃ̂ő�|����ȍH���ɂȂ�܂��BSV�p�l���𑝂₷�ق��������I�ȉ��P��i�ł��B

16Hz : 1.2sec  20Hz : 1.2sec  25Hz : 0.7sec  31.5Hz : 1.1sec  40Hz : 0.9sec  50Hz : 0.66sec  63Hz : 0.6sec  80Hz : 0.41sec  100Hz : 0.29sec  125Hz : 0.22sec  160Hz : 0.19sec  200Hz : 0.25sec  250Hz : 0.28sec  315Hz : 0.24sec  400Hz : 0.24sec  500Hz : 0.26sec  630Hz : 0.26sec  800Hz : 0.28sec  1000Hz : 0.3sec  1250Hz : 0.31sec  1600Hz : 0.32sec  2000Hz : 0.32sec  2500Hz : 0.32sec  3150Hz : 0.33sec  4000Hz : 0.3sec  5000Hz : 0.3sec  6300Hz : 0.29sec  8000Hz : 0.27sec  10000Hz : 0.24sec  12500Hz : 0.22sec  16000Hz : 0.2sec  2000Hz : 0.17sec  |